如果说应该守法,当时却没有法;如果说应该依靠公安机关,当时公安机关却已瘫痪;如果说应该服从军管,当时军队正向群众组织发枪;如果说要尊重权威,当时最权威的“最高指示”,却是要民众自己树立权威!唯一能阻止闯下大祸的只能是“人命关天”古训,但这个古训,也被毛泽东“对敌人的仁慈就是对人民的残忍”的论断所颠覆

文革多少杀人犯,他是忏悔第一人

《读书之乐》第9期,2021年10月31日首播

◆高伐林

文革动乱中的1967年年尾,武汉发生了一起中学生处决中学生的惊人血案:18岁的武昌实验中学学生、刚上任的校革委会委员李乾,指挥一批同学组成行刑队,来到另一所中学两名学生的家中,开枪将他们击毙,其中一人的母亲和姐姐受伤致残。李乾被判处20年徒刑,同案两人被判8年、5年徒刑。

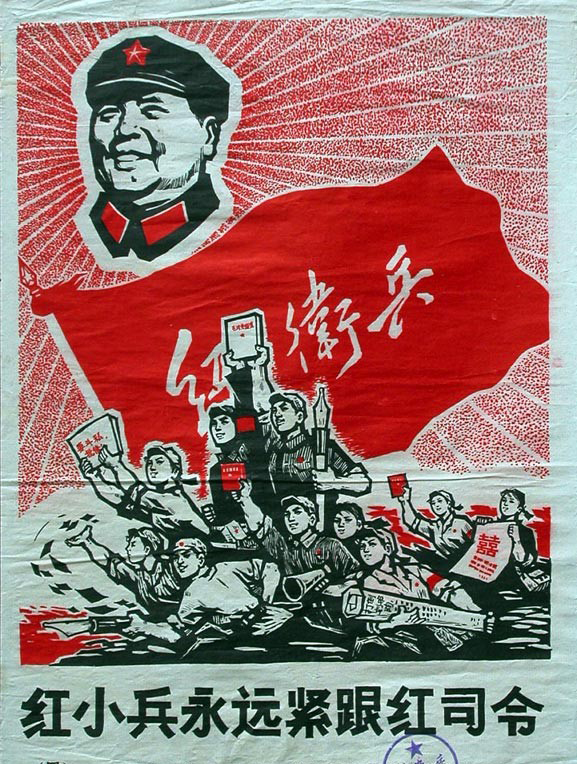

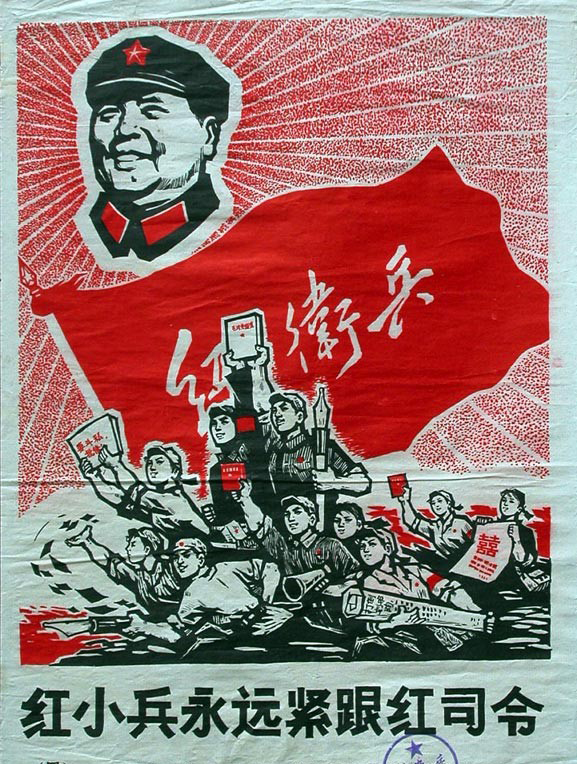

李乾,他十八岁时开枪打死两名同龄的中学生。

1985年12月,36岁的李乾因表现好减刑两年出狱。他将自己杀人、坐牢18年的经历,写成一部书稿,通过网络传播征求意见。一个杀人犯的心路历程,震撼了许多人的心。

武昌实验中学是湖北最好的中学之一,高干、高知子女的比例很高。一墙之隔的22中却是一所“最末流的学校”,李乾说:两校学生的认识、追求、行为方式有太大的差别,邻校那群人唯一的行为逻辑,就是暴力——换句话说,就是丛林法则。

武昌实验中学的校名是毛泽东题写的。

1967年12月4日,实验中学革命委员会成立,锣鼓喧天,同学们突然发现曾放火焚烧该校办公大楼的22中学生庄洪运混进来,便扣押了他,22中学生闻讯赶来“见人就打”,将他营救了出去。

第二天晚上文艺演出,校门口聚集大批外校学生和社会青年吵闹着要进来。有人来报信:一伙人正在22中集结,其中还有武昌区的流氓头子,说要为庄洪运报仇。

李乾本是学生,响应毛泽东号召投入造反。毛泽东下令“三结合”,也就是解放军、革命干部和造反群众三方面组成新的领导机构,叫“革命委员会”。他这时刚刚当选校革委会委员,分工安全保卫,和校革委会其他负责人紧急商议,集中部分同学严阵以待,直到夜深演出结束也没有出事。有人报告:那伙人各自回家了,这时有人激动提议:“到他们家去把他们抓来!”随后更惊人的主张一下冒出:“就地打死算了!”

1967年12月2日,李乾(前左四)杀人前三天,与同学合影。

大家都惊呆了。但这帮年轻人七嘴八舌地列举22中流氓学生的罪行,越说越来气:洗劫我校华侨贮藏室,烧我们办公大楼,打伤高三同学;还绑架支持造反派的省委领导干部,对北京南下串联的女生耍流氓,抢劫建设银行……“什么样的坏事没干过?打死他们是为民除害!”有同学引用上海《文汇报》社论说:对“干扰毛主席的伟大战略部署,要迎头痛击”;有同学搬出革命导师列宁语录:“无产阶级革命利益的需要就是最高法律”!

李乾后来回忆,对这件事的“正义性,合理性,必要性,已经没有一点怀疑”,他慷慨激昂地主张要打击就打死,引用毛泽东军事思想说:“伤其十指不如断其一指”

随后讨论,选中四个处决对象:流氓团伙头子孔威,狗头军师傅强,还有打手“哼哈二将”。当时武汉很多学生组织都拥有枪支,他们也有,确定了行刑队各组成员和负责人,落实了谁持枪、谁带路。

文革时期中学生的心声:跟随领袖毛泽东,投入文化大革命。

临出发前,李乾心中涌起一阵不安:处决四人是否太多?他找到比自己大三岁的两个高三同学:一个是新成立的校革委会的副主任,另一位是湖北最大的学生造反组织“钢二司”勤务组成员,他们同意他减掉了一个。

李乾详细回忆了当晚行刑经过:

文革中的袖章鲜红:当年以之象征烈火,事后醒悟浸透血迹。

孔威所住的楼有前后两个门,李乾下令兵分两路把口,他叫着孔威的名字,敲了半天木板门,孔的母亲披着棉袄终于来开门了。一个小组成员先朝里开了枪,李乾赶紧朝前走了几步,发现地上坐着一个人,身边还有一把长长的马刀,在幽暗中发着寒光,是孔威无疑了。几乎是抵着他,李乾连连扣动扳机,也没数开了多少枪,只到再扣扳机枪不响了。心想他肯定完了,转身走出大门说了声:撤。

走没多远,有同学报告孔威还没死。李乾一听二话没说就转身回去,朝孔威又开了三枪。

再去傅强家。傅的母亲开门后,李乾来到傅强床前:“你是傅强?”

几十年后,李乾写道:“他点点头。也许是刚被叫醒,还迷迷糊糊的,在昏暗的光线下,他一脸的木然……不知道为什么,我心里突然产生了一丝犹豫,握着那只已经上膛手枪的手有点沉……”

傅强一直没开口。几秒钟犹豫后,李乾掏出手枪抵着其脑袋就是两枪,他没吭一声就往后倒在床上。“‘他们杀了我的儿子!’一个惊天动地的喊声从后面传来。在冬日的深夜,这声音十分瘆人,让人心里发毛,同时又显得那么无奈和凄凉,无助地在夜空里飘荡……”多少年了,这个声音一直回荡在李乾耳边。

本来还要去处决第三人,李乾的脚步却沉重起来。终于,他停住脚,下令解散。

毛泽东说革命“不能那样温良恭俭让”:文革中暴力场面每天都在上演。

在中国民众初步有了人道主义和法治观念的今天,我相信观众一定会觉得,这样草菅人命,简直是天方夜谭,真有这样的事?!

然而,是真的。这起枪杀案发生在五十多年前,正如李乾所写:毛泽东给中国青年套上了造反“红舞鞋”。有位网友感慨:“那是个疯狂的年代……那时的中学生们,也就是一群疯了的娃娃,无论干多疯狂的事,都是‘正常’的。亲身经历过那个年代的人,才能理解这种现象。”

这一事件有几个大的背景。

第一,那是“造反有理”成为全球关键词的时代,更是中国“苍天已死,黄天未立”的时代:各级党委和政府的旧权威被冲得稀里哗啦,而新秩序尚未建立,公安、法院都被冲垮,内部也成立多个对立组织,不共戴天,社会秩序处在崩溃的边缘;

在中央文革小组的号令下,群众组织造反“砸烂公检法”。

第二,不是别的,正是毛泽东思想,直接推动了文革的血腥武斗。我不知道现在有多少观众听说过“最高指示”这个词?文革中这个词就是指毛主席教导。就在那年夏天,毛泽东在视察华中、华南、华北三大区时发话:“专政是群众的专政”,此前还说过“应该给左派发枪”。这些教导,加上毛选里的“革命不是请客吃饭,不能那样雅致,那样文质彬彬,那样温良恭俭让”……导致抢枪和武斗事件无日无之,导致对无辜生命的漠视;怂恿“群众专政”,更助长了群众组织中无视法制、无视生命的暴力倾向。这些口号并不是什么“无政府主义产物”,都是“最高指示”!1967年7月18日,毛泽东在武汉对周恩来、王力、谢富治和武汉军区司令员陈再道等人说:“为什么不能把工人学生武装起来?我看要把他们武装起来。”毛还夸奖了武汉水电学院造反派组织修建的武装工事,一再表示想去参观。“政治教唆犯”这顶帽子戴在他头上,难道不是尺寸正合适吗?

毛泽东的夫人江青秉承其旨意,会见学生组织代表,鼓动“文攻武卫”。

第三,1966年“红八月”,以高干子弟为核心的“红五类”红卫兵,对地、富、反、坏、右和资本家大规模迫害,官方后来披露数据,仅在北京红卫兵就打死1772人,却没有一个“革命小将”受到法律惩处,《人民日报》还欢呼“好得很”。

简而言之:如果说应该守法,当时却没有法;如果说应该依靠公安机关,当时公安机关却已瘫痪;如果说应该服从军管,当时军队正发枪武装左派,还邀请学生参加执勤投入“群众专政”;如果说要尊重权威,当时最权威的“最高指示”,却是要民众自己树立权威!

在那时,唯一能阻止闯下大祸的,只能是祖祖辈辈传下的“人命关天”古训,但是这个古训,正受到毛泽东所说的“对敌人的仁慈就是对人民的残忍”的颠覆。李乾和同伴真的认为,这就是“光明战胜黑暗”的“国共内战”,自己就跟井冈山、腊子口、孟良崮上的将士一样跟敌人殊死拼杀。

在文革的狂热年代,学生们自以为献身于神圣而伟大的事业。

当然,理解那个疯狂的年代,绝不是认同那个年代的疯狂。经历文革的人成万上亿,并不是都这样人性泯灭啊。率领人不通过正当程序就以“私刑”处决两个青年,实在是令人发指!对李乾当年的暴行,绝不能原谅!李乾在书中也说绝不能原谅自己。

“12•5事件”之后十天,李乾和几个同伴锒铛入狱。

刚入狱时,他以为是武汉警备区和公安局军管会误会了,将“为民除害”的革命行动当成了犯罪,他相信,只要学校的新红色政权出面,将被处决的两个家伙的劣迹一一列出,自己就可以扬眉吐气地走出牢门。

李乾服刑的监狱一角。这座监狱后来被废弃。

同学确实四处奔波,八方求援,写了致省市领导的呼吁信,发了“要求释放革命闯将李乾的严正声明”,跑遍武汉具有影响力的单位和群众组织征集签名盖章。但营救没有奏效。慢慢地,李乾意识到,这件事不“合法”。但至少“合理”吧?他转而寄望当局“法外开恩”。再往后,李乾不再认为这是“英雄行为”,却涌上不服气:自己是响应最高统帅号令的小将,就算带队处决“流氓”做法不妥,怎么就被当成罪犯与牛鬼蛇神关到一起?更让他想不通的是:从1969年开始,保守派组织的杀人案犯一个个被派待遇较好的“外劳”,被陆续释放;处理造反派则重得多。他说,如果“法律面前一律平等”地处理,“我不会有任何怨言”!然而,同样杀人,两样对待。

李乾在刑满释放出狱21年后重返监狱,涌起万千感慨。

但是渐渐地,他反省到自己行为的残忍和荒谬。

我最近问过李乾:我读过很多文革风云人物的回忆录,时代把他们推到了历史舞台的中心,但毛泽东转眼间就抛弃了他们,他们叱咤风云的岁月不过一年半载而已,却导致他们后半生几十年受迫害受压抑,更不幸的是,也限制了他们的眼界,不论他们后来活到七十还是八十岁,他们在思想上冻结在二十或三十岁了,再没有走出文革中自己人生的那个短暂的乐段。你为什么能跨过那个阶段、超越那个自我?

李乾回答了几个因素:父母特别是母亲在基本品性方面的熏陶;人生最关键时期身边大朋友的影响;遇到特别喜欢自己且又有不一般经历的老师;中学同学中干部子弟开阔政治视野的启迪,还有,文学、历史、政治书籍的滋养……可能都发生了作用。

李乾属牛,来美国游历时,站在艾未未制作的圆明园12生肖仿制品牛首下。(高伐林摄)

他在书中还记述了在狱中接触的一些人,例如一位一生躲政治躲过无数次运动的“王老头”,文革中运交华盖,但“行动最受限制的地方,却是思想最自由的地方”,王老头对政治、对文革的剖析,闪烁着睿智的思想火光,让李乾深受启发;李乾对死囚给予“终极关怀”,对他们零距离观察,这些即将消亡的生命也引起他的沉思冥想……书中记录了不少闪烁光彩的心得,例如:革命的权利不等于杀人的权利;掌握自己的命运并不意味着可以决定别人的命运;以文革方式解决问题,最终并不能给多数人带来自由民主的保证……等等。

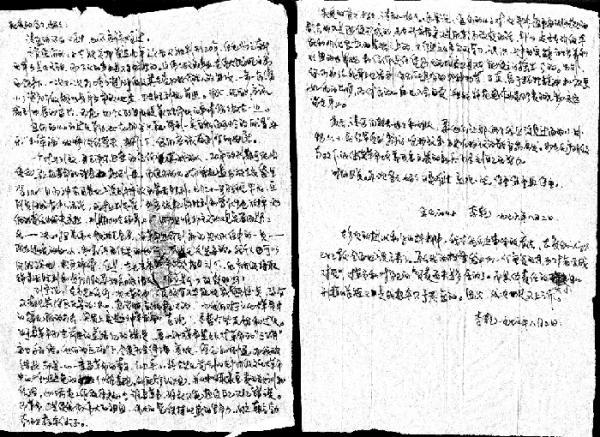

李乾在监狱中写下很多书信,记录了他的囚禁生活和思想收获。

我不知道李乾究竟在哪一个时间点发生“质变”,只知道了变化的结果。李乾说:“我最对不起那三位母亲(两位被杀青年和他自己的母亲)时,我无法想象此事给三位老人造成的痛苦和伤害”,“一次又一次地叩头,早已泪流满面”。

2005年,李乾把回忆草稿发给同学朋友、发给认识的和不认识的学者,又一节一节地贴上凯迪社区等网站,征求网友意见。2007年9月,他把反复修改的38万字书稿,自费印出一千册赠阅,也惠赐给了我一本。

李乾自费印刷赠阅师友的《迷失与求索》封面。

封面基调是深灰,灰到深处,近乎伸手不见五指,那大概象征了时代的黑暗,以及人心深不可测?右下角一个小小的孩子,在向远方的几点星光、一抹曙色走去,孩子的身躯和动作呈现出动感,也呈现不稳定感——他深一脚浅一脚地在暗夜中蹒跚,呼应着最后确定的书名——“迷失与求索”,副标题为:“一个中学生的文革纪实”。

反馈很快来了,回帖、来信,有因胡风事件而当了25年“反革命”的老人,也有文革后出生的晚辈,所有读者,包括经历文革或关注文革的学者,不约而同都是“两震”:初闻此事,震惊;再读忏悔,震撼。除了少数批评,很多人纷纷说“含着眼泪读完”,“感到了每一个字沉甸甸的分量”,“在18年的牢狱生活灵魂的自我拷问”;“浸透了人生苦难的回忆文字是李乾留给历史,留给后代的一份厚重的礼物”;“或许会被西方视作中国《古拉格群岛》也未可知”;“我赞成李乾说他是‘为了写这本书才来到这个世界上来的’”……

被囚禁多年的李乾,凝望外面的世界。显然此时看押已经相对宽松。

李乾带动了很多人也来回忆文革耳闻目睹的惨剧,反省人心中最残忍的兽性,如何被充分激发出来。有位网友说,“1968年6月初我们湖南邵阳市的资江河里漂来了大量被虐杀的尸体,其状之惨,至今都难以用语言来形容”。有一位网名“老胡”的洋洋数千言读后感,可称得上一篇关于“平等”的论文,他认为:“造反派之所以参加造反,其表面原因是响应领袖的号召,深层的原因是追求‘平等’的潜意识在起作用”。毛泽东有着原始共产主义的乌托邦梦想,也有“平等情结”,但他“只许自己‘指点江山,激扬文字’,绝不与他的同志们‘平等’,更不能让知识分子与他平起平坐”。

李乾赠书给很多文革研究者,他们如获至宝。虽然官方对研究文革严防死守,但文革这么重大的历史事件,有使命感、有良知的学者怎么可能真的就事不关己,高高挂起?他们不甘心在中共历史决议中那几十个字“彻底否定文革”结论之前刹车止步,避开这个地雷区。2016年我参加过在美国加州举行的“文革五十年国际研讨会”,后来参与编辑上下两厚册论文集在明镜集团出版,我钦佩那么多学者半个世纪以来顶着压力、孜孜不倦地研究、争论文革。

文革五十年国际研讨会的论文集(明镜出版),汇聚了研究文革的最新成果。

何蜀、陈益南等众多学者接触到李乾这本书,不约而同给予高度评价,纷纷进行理论上的解读。中山大学教授艾晓明、北京电影学院教授崔卫平等人都抑制不住冲动,要拍摄纪录片。高华、徐友渔、胡发云、徐海亮等著名学者和作家,热心地向国内外的研究机构和出版机构推荐此书。国内出不了,在学者萧功秦推荐下,本书由美国的柯捷出版社正式出版。

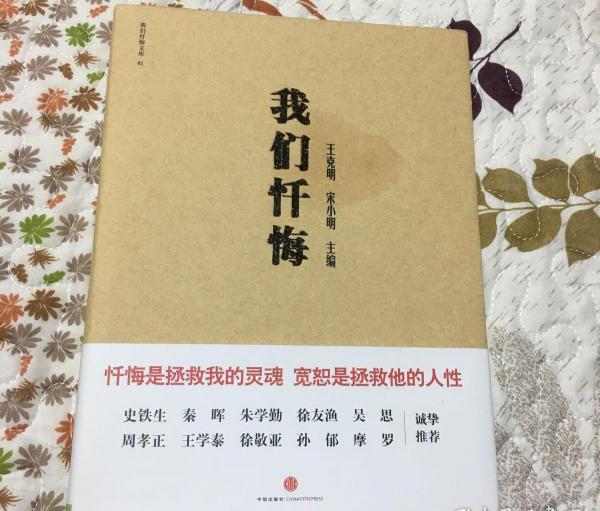

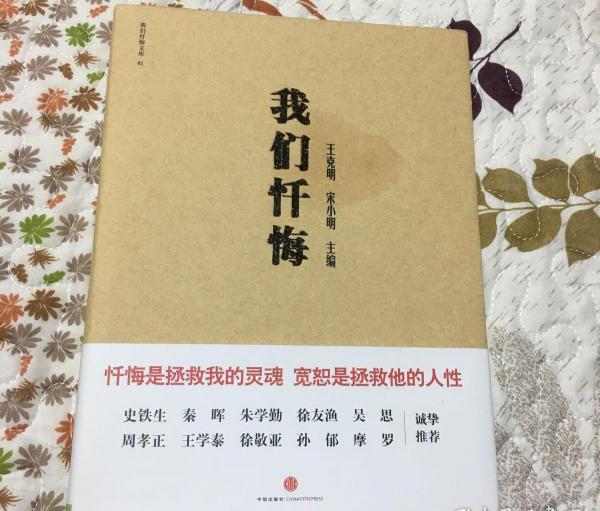

多年来,谈到文革暴行,人们听到的都是控诉,很少听到忏悔。文革五十周年前,中信出版社出版了《我们忏悔》一书,收入了30多篇文革参与者的回忆和忏悔文章,随后我们又听到了陈小鲁、宋彬彬等人的忏悔。但在他们之前十年,李乾就敢于忏悔在文革中犯下的罪行。李乾所阐述的看法,人们可能见仁见智;但他的忏悔精神,却使他赢得近乎众口一词的敬佩。

《我们忏悔》一书由王克明、宋小明主编,2014年出版。

网友李江说:李乾“是做错了事情,遭到了灭顶之灾,他没有趴下,他是一个大写的人”。网友家良写了篇文章说:李乾当然有罪,但“用了青春的代价去赎罪”。他这篇文章题为“李乾是条汉子”,赢得众口一词的赞同:“是个硬汉,更是个强者”,“一个让人敬佩的热血男儿。一个顶天立地的男子汉!”围绕李乾的书,甚至形成了一个反省的群体,认为:文革的过来人,都有必要对自己、对那段历史作出深刻反思,而不能一味地去为自己在那个年代的表现开脱、推卸责任。

李乾当年的同学也将反思看成自己的使命,李乾的书脱稿之际,他们在武汉东湖之滨举行庆祝仪式,开成了一个文革反思会,与会者认真、诚恳地对受害者表示追悼和忏悔。

李乾重返监狱旧地,也就是重温自己思想转变升华的心路历程,他认为:不仅要跪下来忏悔,更要站起来反思。

一位也卷入此案的同学说:这个事件不仅因为它的血腥震撼了许多人,也因为它的不可思议困扰了许多人。办案人员绞尽脑汁想要寻找一个合乎常理的“作案动机”。就是我们自己,多年来也在苦苦思索,挖了无数次“思想根源”,始终没有找到答案。最后只能归结一句话:“受错误思潮影响”,“错误思潮”是啥东西?谁也说不清。这使得法院写了一份罕见的、一字不提作案动机的判决书。因为办案人员的调查只能一再证明,案犯都是充满革命理想,革命激情和牺牲精神的年轻人。作案目的和动机只有一个:要保卫毛主席,保卫文革!他说,“事实上,当年的办案人员已经走到了真相的边缘。如果不是一层难以穿透的政治雾障,他们已经可以清楚地看到:正是那些分裂人民、鼓吹暴力的所谓‘革命理论’‘革命学说’一步步地,把这些年轻人引上了邪恶之路!”

李乾在这个仪式上发言题目是“没有宽容就没有自由”。表明了自己的态度:不仅仅要跪下来忏悔,更要站起来反思,不仅针对文革,而且追溯到一个世纪之前。他说,“写这本书的最终目的是想发出一点声音,让我们这个民族能多一点宽容理解,少一点仇恨偏执”。“五四”给我们留下的负面遗产之一,就是只要认定自己革命,那么,异己的思想要么投降要么灭亡。“主观上是想开启‘科学与民主’的新风,实际上却是延续了‘愚味与独裁’旧例”。

北京女学者陈小雅读到李乾的书后,给作者写了一封精彩深刻的长信。李乾将之作为海外正式出版时全书的序言,标题为《革命与犯罪》。

北京女学者陈小雅从李乾案剖析了“精英意识”。

陈小雅指出:在青年毛泽东时代,许多人是因为犯了“罪”才投身革命,但更多的人,尤其是知识青年,却是为“革命”才去“犯罪”的。

陈小雅敏锐地看出李乾具有强烈的“精英意识”。她解剖“精英意识”是一把利害相伴的双刃剑。精英的确比普通人更容易走近犯罪,首先,他们自以为身份高于常人,可以安排别人的命运,高估自己的权力,以至于侵害别人的权利;其次,他们自以为出以公心,因此对普通人怀有道德的优越感,会将一切世俗的计算、胆怯和自私的犹豫视为落后,从而蔑视常识,脱离常轨,以至泯灭常情;第三,他们认定一切远大的考虑,均不是老百姓所能领会,却又必须以牺牲普通人眼前利益为代价,所以容易采取“愚民政策”。陈小雅分析:李乾对审案人员骂他“法西斯”很反感。然而法西斯分子和同情法西斯的分子,很多可能就是社会精英。他们充满理想主义的狂热,具有高度的团队精神,随时准备自我牺牲……一旦被组织到一个邪恶事业中去,其能量是那些“流氓”远远无法相比的。

李乾今年(2021)已经72岁。他1985年出狱后,在汽修厂打工,后被聘任厂长、承包厂长,又受聘办学当校长、从事企业文化。他告诉我,退休前是谋生,退休后就是追求,投入社会文化事业,又有了很多感悟,数年来一直有再写一本书的冲动。上本书是写到36岁,这本书至少会写到72岁吧?

我期待着拜读他的新书。