| 批判性思维谈“水稻上山”亩产 |

| 送交者: 2023年05月13日14:50:49 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话 |

|

|

|

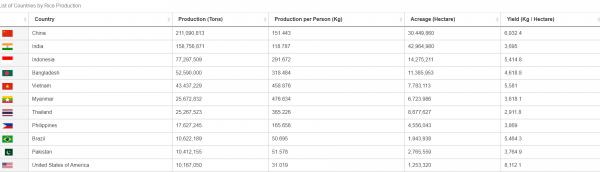

云乡客 最近一段时间引来热议的“退林还耕”和“退草还耕”,甚至还有“退路还田”等口号和措施,教人感觉似乎又回到了“以粮为纲”的年代,并且再次思考“以粮为纲”的历史作用和执行过程中的误差所造成的影响。其实作为当时一项重要方针被提出来的是“以粮为纲,全面发展”,可惜在“大跃进”的狂热氛围中,“以粮为纲”没有得到正确的理解和执行,反而导致浮夸造假、虚报邀功等错误倾向,结果大家都知道。 去年 10 月 16 日上午,中国共产党第二十次全国代表大会开幕前,首场“党代表通道”开启,作为发言人之一的中国工程院院士朱有勇关于“水稻上山”的讲话引起了我的注意。根据朱院士的介绍,他和他的团队在云南省澜沧县的蒿枝坝村成功研发了水稻旱地种植的新技术,实现了水稻上山旱地种植。他说水稻上山技术备受农民欢迎,仅今年就在云南推广了 50 万亩,蒿枝坝村推广了 405 亩,最高亩产 788 公斤,最低 634 公斤,总产 28 万公斤。 我当年下乡去的是珠江三角洲一个大型国营农场,至今还记得当时总场的一面粉墙上写着一行大标语“为实现千斤粮,万斤蔗,上缴利润二百万而奋斗!”我们农场的主要农作物就是水稻和甘蔗,因此那条标语完全展示了农场的奋斗目标。刚到农场的时候,我对于“千斤粮、万斤蔗”并没有什么具体的认识,经过了一两次收割,才知道要达至目标并不是那么容易。我记得年成好的时候,每亩的“湿谷”都达不到一千斤,晒干了自然更少。这种亩产水平直到我八年后离开农场都没有大的突破。不过那毕竟是五十多年前的事了,根据当年的数据否定朱院士的数字明显不科学。于是我继续查找近年有关水稻产量的资料。根据澳洲 Atlas Big 网站公布的 2021 年各国水稻单产数据,中国每公顷水稻产量为 6,932.4 公斤,换算成亩产就是 462.16 公斤,略低于美国,但是比越南、印尼、巴西的亩产都高。这些数字以各国所报耕种面积和收成为依据,应该能够准确反映各国的水平。如此说来,中国的水稻平均亩产确实接近了 1000 斤。

我所在农场种植水稻以围垦大田为主,另有极小部分沿山坡开发的小块耕地。大田的灌溉用河水,坡地则全靠山涧水,所以乡民称之为“山坑田”。围垦大田由于把河道冲积而成的滩涂筑堤围拢,土地相对肥沃,产量也就比“山坑田”为高。依此类推,“水稻上山”,首先要解决的是灌溉,其次是采用耐旱的品种,能否高产就要靠更为细致的田间管理了。 中国水稻主产区分散,地形地貌地力,日照条件,水利灌溉系统等因素都会影响水稻的产量。有说普通稻田亩产 800-1000 斤,高产稻田亩产 1000-1300斤,低产田块亩产可能只有 500-600 斤,平均下来,与统计网站的数据基本吻合。至于 2021 年河北省邯郸市永年区硅谷农业科学研究院“杂交水稻”示范基地所测得亩产 1326.77 公斤,类似于“实验室数据”,不可等同于“量产”的数值。这一点相信大家都能理解。 朱院士所说的蒿枝坝村,隶属于云南省澜沧县竹塘乡云山行政村,该行政村有 18 个村民小组,蒿枝坝分一、二组。2016年,中国工程院在蒿枝坝村民小组示范种植 100 亩冬季马铃薯,成功打造科技扶贫“试验田”。自 2017 年 9 月起,中国工程院“院士专家指导班”在蒿枝坝开班,以蒿枝坝各个产业示范点为实训基地,面向全县各乡(镇)招生,陆续开办冬季马铃薯、蔬菜、林下三七、中药资源、茶叶、畜禽养殖等方面实训课程共 5 期 56 个班次,培养了 3360 余名乡土人才。2020 年,竹塘乡科技扶贫项目被国务院扶贫办确定为首批“全国脱贫攻坚交流考察点”。按照朱院士提供的数据,蒿枝坝村的“水稻上山”项目,平均亩产达到 691 公斤,是全国水稻平均亩产的约 1.5 倍。 广州有一句俗语“大话怕计数”,可算是“世界上怕就怕‘认真’二字”的粤语版。永年区“杂交水稻”示范基地在 2021 年 10 月 23 日,从基地的 102 亩水稻田随机抽取了 3 块地,进行人工收割、机器脱粒、实收实打,然后过秤所得数据 1326.77 公斤,这个数字按照农人的行话来说,也不过是“湿谷”的重量,经过晒干、扬弃掉空壳、瘪粒的话,实际数字将要大打折扣。朱院士所说的“蒿枝坝村推广了 405 亩,最高亩产 788 公斤,最低 634 公斤”估计说的也是“湿谷”。 邯郸永年区地形地貌为低山丘陵、山前倾斜平原、平原和洼地等地貌单元,属暖温带半湿润大陆性季风气候,全年总的气候特征是:四季分明,气候温和,光照充足,雨热同季,干寒同期,年盛行风向为南风,年平均降水量为 503.6毫米。选择这里作为研究基地有相当大的优势。蒿枝坝所属的竹塘乡属山区、半山区,气候温和,四季不明显,只有雨、旱季之分,年平均降水量 2013.8 毫米,年平均日照时数 1750 小时。在这里进行具有针对性的水稻旱地种植也有指标性的作用。 对于蒿枝坝“水稻上山”亩产高于中国水稻平均值的因素,朱院士没有给出明确的解释,官媒以及众多自媒体也没有深究。在网上键入“水稻上山”关键词,所得者九成以上都是引述朱院士在“党代表通道”上的陈述语词,甚至一字不改。至今为止,我只看到“经济日报”有一位记者刘慧,对于“水稻上山”作出了理性的讨论。“兵团理论网”上今年 3 月 2 日发布了刘慧的文章《“水稻上山”有待实验与观察》,对于“水稻上山”这个议题进行了一番探讨。 作者引用有 1300 多年历史的“哈尼梯田”为例,对云南“水稻上山”持肯定的态度。哈尼梯田通过复杂的水渠系统,将水从山顶引入梯田,为水稻种植不可或缺的基本元素提供保障,然而哈尼梯田水稻并没有高产的记录。作者说“近年来云南省打破常规,积极探索水稻旱种绿色高效栽培技术,选择在海拔 1700 米以下雨热资源丰富的中低海拔区旱地发展旱作杂交稻,充分发挥山地种稻的潜力,拓展稻谷生产新途径。为了鼓励农民种植旱稻,云南省级财政按每亩 200 元的补助标准支持水稻旱种,农技推广部门为水稻旱种提供科技支撑,对农技人员、合作社、种粮大户进行培训,在政府部门、科技人员和广大农民的共同努力下,部分地区旱地杂交稻产量创新高。” 接下来作者这样写道“云南旱地水稻亩产量真有那么高吗?确切地说,云南旱作水稻高产不是在普通农田里实现的,而是在水稻种植示范田里实现的。为了提高旱作水稻产量,云南省创建杂交稻旱种绿色优质高效示范基地,选择地势平缓、土壤肥沃、雨水多、湿度大且具有一定保水保肥能力的旱地,统一选用适宜旱种的优质杂交稻品种,用地膜覆盖技术让土壤保持适宜的温度、湿度,统一使用测土配方施肥或施用缓释配方肥,统一病虫草害防治,对农民统一进行技术指导,统一机械化作业,实现了良田良种良机融合,提高了土地产出率,有效破除了过去传统种植技术下旱稻产量不高的局限。” 记者以上所写应该更为接近事实,比起朱院士那种模糊表述更加能够令人信服。不过,即使采用上述耕作方式能够获得高产,作为实际操作者的农户,还要仔细核算一下成本,如果耕作成本比收获为高,就不可能施行,更不可能推广。目前对于“水稻上山”高产这个话题,绝大多数人并没有采取批判性思维的方式进行思考,认真探讨的更为少见,基本上是一窝蜂地转载朱院士在“党代表通道”上的论述。这样的势头,难免会把不明真相的大众引导进误区。这还不是最严重的,就怕具备决策权的高层领导人也对“水稻上山能高产”信以为真,把这个定为“国策”,由此将会产生怎样的后果,真叫人细思极恐! |

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2022: | 买喜币买出来的亿万富翁 | |

| 2022: | 恶多端不会没有报应 | |

| 2021: | “全球暖化”为何失踪了? | |

| 2021: | Long live the Queen! | |

| 2020: | 国事有难可问谁? | |

| 2020: | 斯大林大元帅 | |

| 2019: | 美国FDA专家如何看中药注射液 | |

| 2018: | 马克思主义杀死自由 | |

| 2018: | 你不为正义站起来,你就得为邪恶陪葬 | |