法国50年前“五月风暴”随处可见这些口号:“想象力当权!”“禁止‘禁止’!”“自由即参与!”“能意识到自己的欲望就是自由!”“越是干革命就越想做爱,越是做爱就越想干革命!”有几分符合中国文革意识形态?有多少恰好是中国这边正要横扫?

老高按:抓住“红五月”最后的尾巴,我想推荐香港大学中国传媒研究计划主任钱钢的一篇介绍法国1968年“五月风暴”的文章——中国人乐于与“五月风暴”拉近空间、心理和社会运动的距离,称之为“法国的文化大革命”,今年整整半个世纪,值得纪念和反思。

钱钢文章中的一个主角,是法国著名汉学家,法国科学研究中心名誉研究员白夏。半个月前,位于纽约的中国研究院筹备一场题为“西方世界的造反风暴:文革的国际影响”的研讨会,一度试图设法联络白夏,想请这位法国“五月风暴”的参与者、亲历者通过远程视频参加、发言,后未果。钱钢这篇文章弥补了这个缺憾:他请白夏带着他到当年造反抗议的现场踏勘“走读”,更为真切也更为全面。

钱钢告诉我们,尽管抗议运动一爆发,英国《经济学人》杂志就给它贴上了一个“法国的文化大革命”的标签,中国《人民日报》更放大音量,高调宣称它“是同中国无产阶级文化大革命的巨大影响分不开的”。但我们不能被这个标签给误导了:这场不到一个月就骤起骤停的抗争,其实与中国的文革,仅仅是部分形似而已,正如钱钢所说——

2018年的“走读”使我确信,并不存在什么“法国的文化大革命”。如果使用语词的原意,“五月风暴”倒真是文化的革命,但它和那种从奉旨造反到全面专政的“文革”是两码事。

“法国的文化大革命”?关于1968“五月风暴”的“走读”

钱钢,尽知天下事

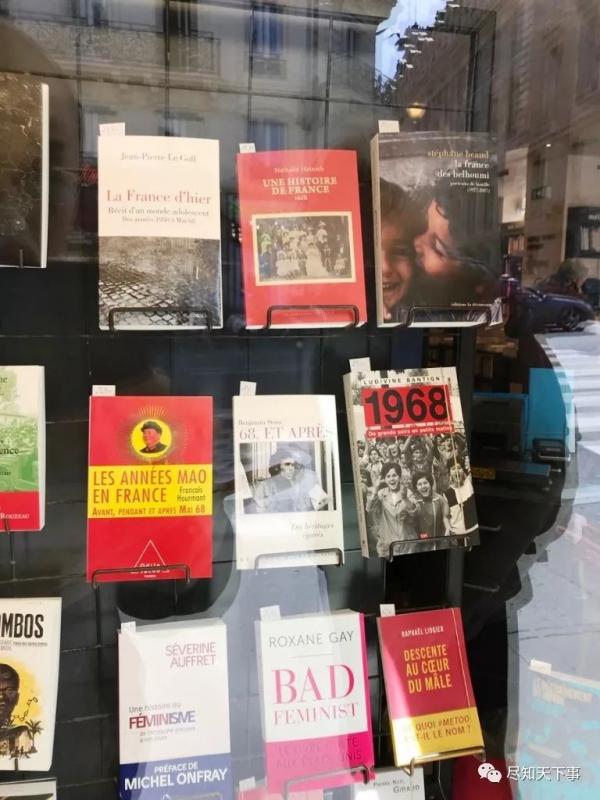

(2018年4月,巴黎拉丁区,书店摆放了多种有关1968年“五月风暴”的书籍)

法国与文革

50年前此时,“法国五月风暴”的消息传到文革中的中国。当时绝大多数家庭没有电视机,人们从广播听到、从报纸上读到法国的新闻。

5月8日,人民日报报道:《反对现行腐朽教育制度抗议当局镇压学生运动 巴黎一万多学生教员举行声势浩大示威》;

5月9日、10日、13日,该报持续报道法政府“血腥镇压”和师生的“英勇搏斗”;

5月16日:《法一千万工人总罢工支持学生斗争 巴黎八十万群众大示威震动全法国》。

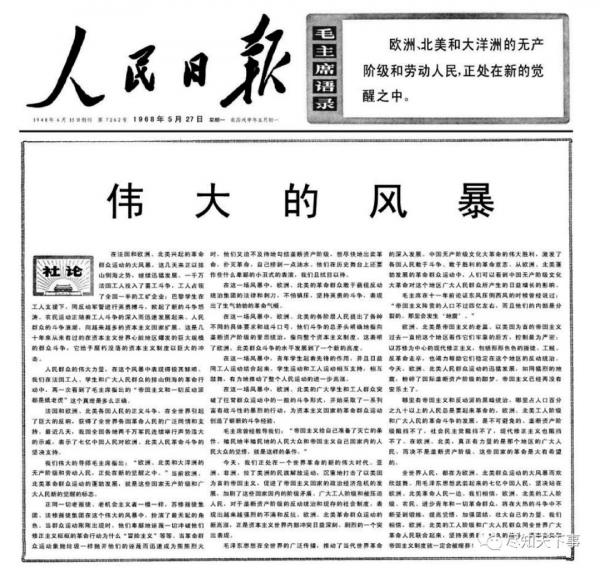

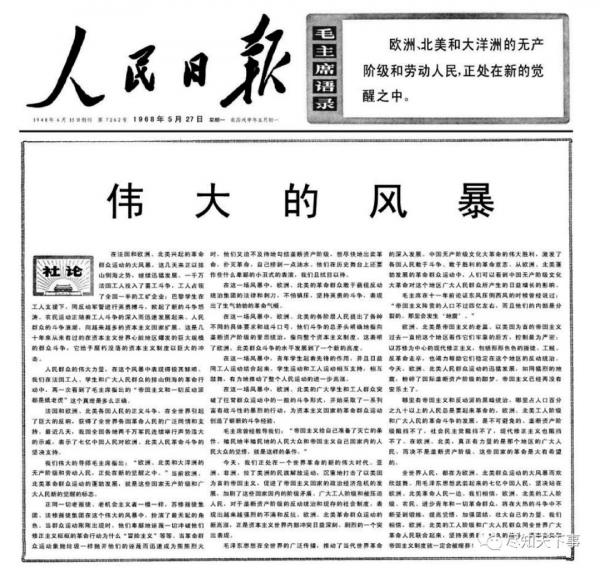

5月22日至25日,人民日报连续4天的头版头条都与法国的事态有关。27日,头版头条刊登社论《伟大的风暴》,高度评价法国学运工运。

1968年,“法国”一词在人民日报标题上出现100次,其中5、6两月的77次全部与“五月风暴”有关,年度和月度语温都达到“沸”级。

《人民日报》将法国“五月风暴”和中国文革连在一起,强调它“是同中国无产阶级文化大革命的巨大影响分不开的”:

……中国无产阶级文化大革命的胜利开展,加速了战无不胜的毛泽东思想在西欧、北美的传播,在这些地区的学生中,学习毛主席著作和《毛主席语录》的人正在不断增加。巴黎大学有些学生在校院内挂起毛主席画像,升起中国国旗,张贴毛主席语录,表现了他们对无产阶级伟大导师毛主席的无限崇敬和热爱。(《人民日报》,1968年5月27日)

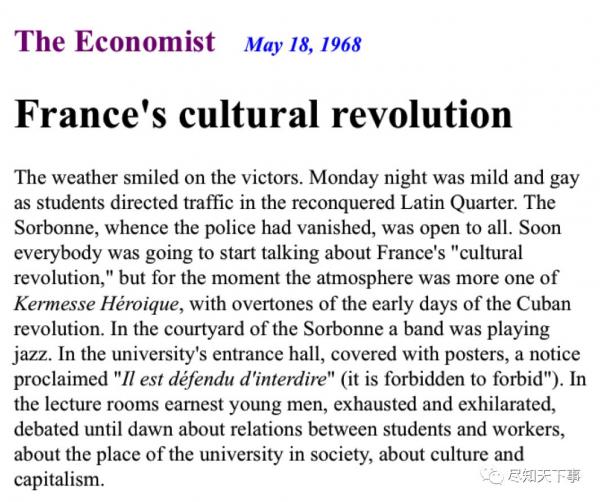

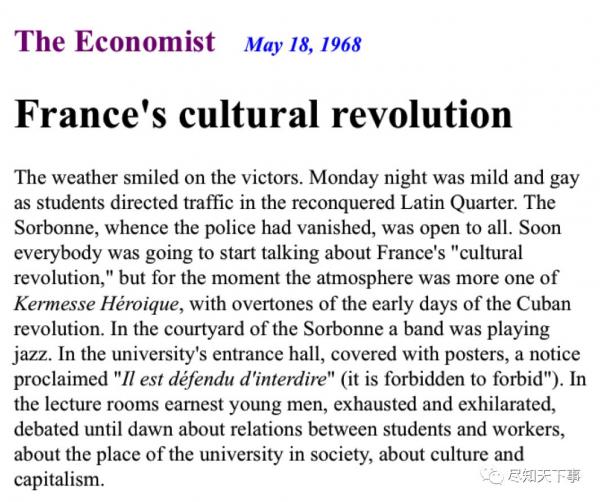

西方媒体上出现了一个新词语。

5月18日,《经济学人》以“法国的文化革命”(France's cultural revolution)为题,报道“五月风暴”。“法国的文化大革命”,这个词语在1968年后的半个世纪中广为流行。

去现场

2018年4月6日,我在巴黎,请“五月风暴”参加者白夏(Jean-Philippe Béja)带我到当年的抗议现场。阳光不错,街边到处是喝咖啡晒太阳的人,但春寒犹在。白夏见我带着羽绒服,穿了脱,脱了穿,冒出一句法国俗语:

“4月一丝也别脱,5月想干什么干什么!”

我很快明白,这后一句其实也是50年前的流行语——我在拉丁区小书店摆放的纪念1968的书籍上看到它。

拉丁区,中世纪就是大学区,因那时大学使用拉丁语得名。1968的“青萍之末”是巴黎郊区的农泰尔文学院。3月,抗议学生占领学院行政楼。5月初,位于拉丁区的索邦大学(即巴黎第四大学)开始骚乱。

(索邦大学,2018)

5月6日,街垒首次出现。白夏把我带到索邦大学门前。这里的道路至今仍用小方石铺成。1968年,学生就是撬起这样的石块,筑起街垒。

洛朗·若弗兰著、万家星译的《1968年5月法国的“文化大革命”》一书称,“巴黎的革命者有撬铺路石的传统”。19世纪,巴黎市民曾用街垒阻挡政府军的骑兵和子弹。20世纪,构筑街垒更像一种仪式。正如5月的口号所宣称:“街垒封闭了街道却开辟出道路”。当然,铺路石也是武器。5月6日,学生的石块,警察的催泪瓦斯,构成第一次交战。

白夏当时和一位女生在圣塞菲林街上,看到警察压来,他们装作旁若无人拥抱的情侣,看着警察从身旁通过。

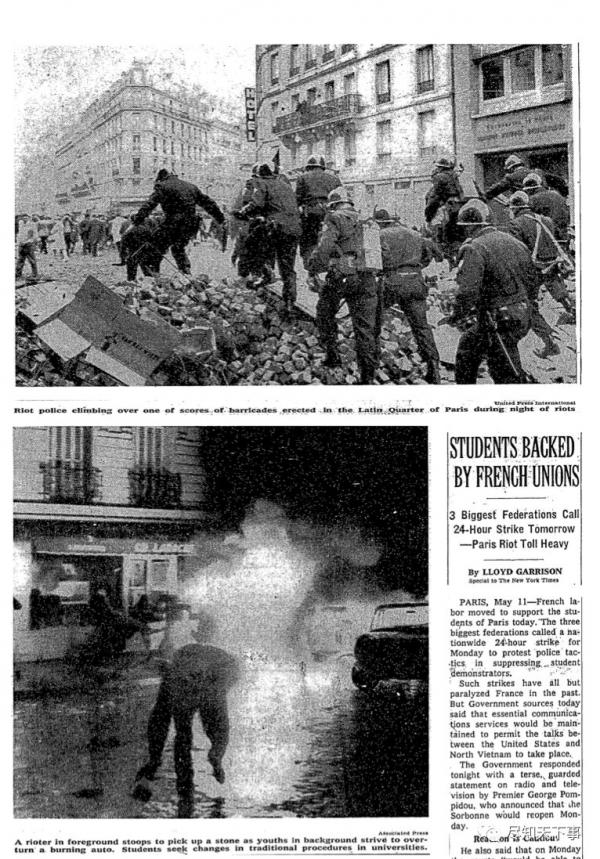

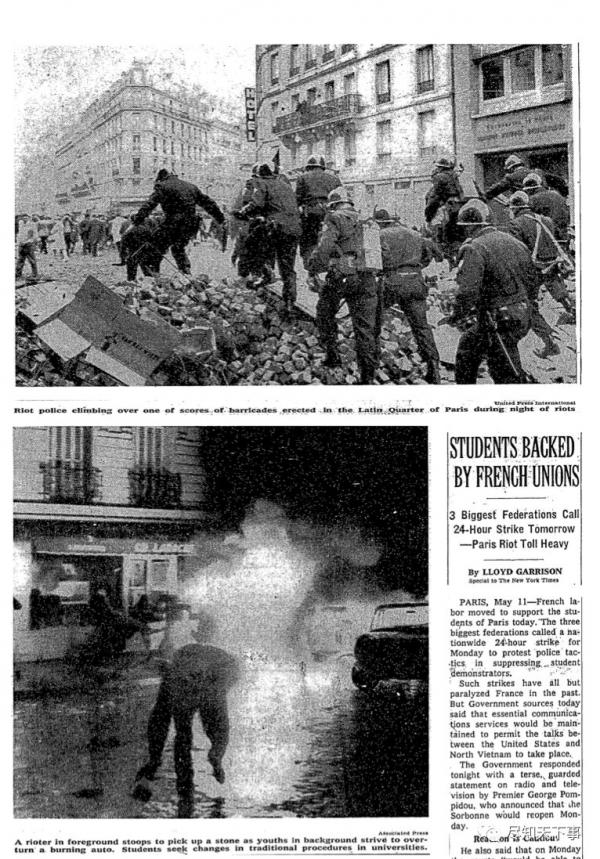

更大的冲突发生在学生占领拉丁区的5月10日夜晚和11日白天。洛朗·若弗兰称其“巷战之夜”:“临近巴黎大学南端的街道全被应急的街垒切断了”,“掀翻的汽车,锯断的树枝,成堆的桶罐、拔下的路牌越来越多,有的竟然达到3层楼那么高。”

石块、棍棒、自制燃烧瓶与催泪弹、震爆弹激烈对抗。这是纽约时报当时的报道:

法国电影导演让-克劳德·卡里耶尔目睹了催泪弹的威力。他在《乌托邦年代》一书中写道:“在圣日耳曼德佩车站,我看见一百多乘客哭着搭乘地铁,人人都用手绢捂着脸。原来警察在街上投掷催泪弹,结果滑进通道,滚下了楼梯。连检票员都泪流满面。”

白夏带我走过盖-吕萨克大街、圣米歇尔大街、圣日耳曼大街,踏勘半个世纪前他亲历的“战场”;走过“巷战之夜”后被抗议者占领的戴奥翁剧院,走过示威队伍多次经过的卢森堡公园。

现场观察,有助估量当时冲突的规模。规模最大的冲突,从5月11日凌晨2时警方突击街垒开始,清晨5时半结束,共3个半小时。洛朗·若弗兰称,街垒总数30个,当时《人民日报》报道,街垒有50个。这次“交战”有数百人受伤,无人死亡。整个“法国五月风暴”,共死亡5人,两个学生,两个工人,一个警察分局局长。

让-克劳德·卡里耶尔说:“在今天大多数来自那时的照片和电影镜头都与暴力有关。”暴力是真实的。但在“取景框真实”之外,还有别的。

为什么?

1968年,法国人的日子过得不错。《1968:撞击世界之年》(马克·科兰斯基著,洪兵译)一书称:从1963年到1969年,法国的实际工资增长了3.6%。1968年,法国人民的生活水平于1950年相比,提高了两倍多。

没有经济危机,为什么爆发社会危机?

1968年,白夏18岁,巴黎政治学院(Sciences Po)学生,同时在记者培训中心和东方语言学校修课。他曾师从一位旅法华人学习中文,对中国感兴趣,熟悉中国的红词红歌(比如在示威学生中教唱《大海航行靠舵手》)。

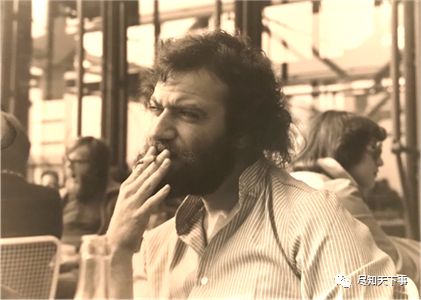

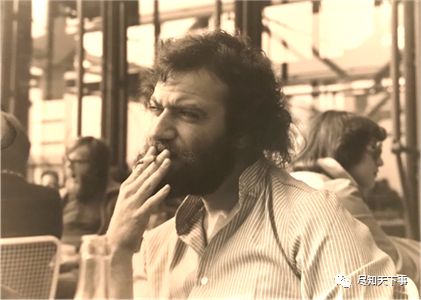

(大学时代的白夏)

他投身五月风暴的原因是什么?是对教育制度不满。“教育的问题不是钱的问题,是教育‘为什么’的问题。我们不想当资产阶级的走狗。”

其实白夏的父母不是劳苦阶级,父亲在企业,母亲是秘书。“我很遗憾,我没有划清界线的对象”,因为中产人士父母并不反对他“造反”,妈妈只是担心他在街上挨打。

正如许多重大历史事件发端于小事,追溯“五月风暴”起因时人们会提到农泰尔学院的“游泳池事件”。简言之,当时法国大学禁止男生拜访女生宿舍,学生不满。青年体育部部长到那里视察新竣工的游泳池时,一位棕红头发的小伙子达尼埃尔·科恩-本迪(Daniel Cohn-Bendit)请他谈谈学生的“性问题”。接下来的对话有若干版本,马克·科兰斯基的版本是——

部长:“长了你这副尊容的难免有些问题,我建议你跳到水池里消消火。”

达尼埃尔:“现在总算有答案了,你可以当希特勒的青年部长。”

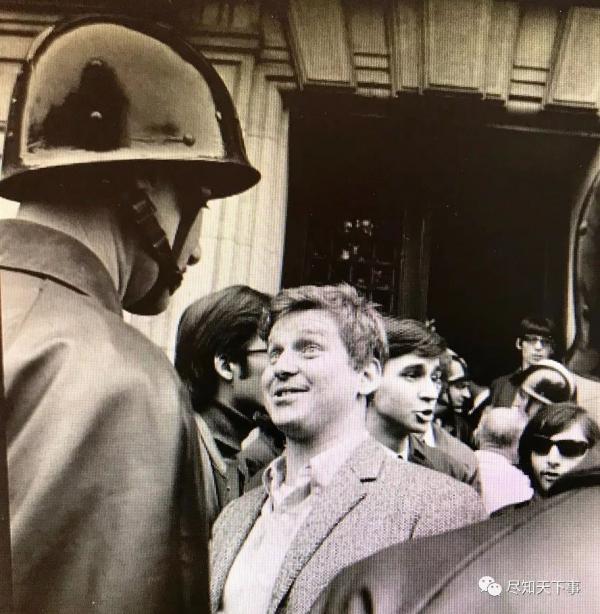

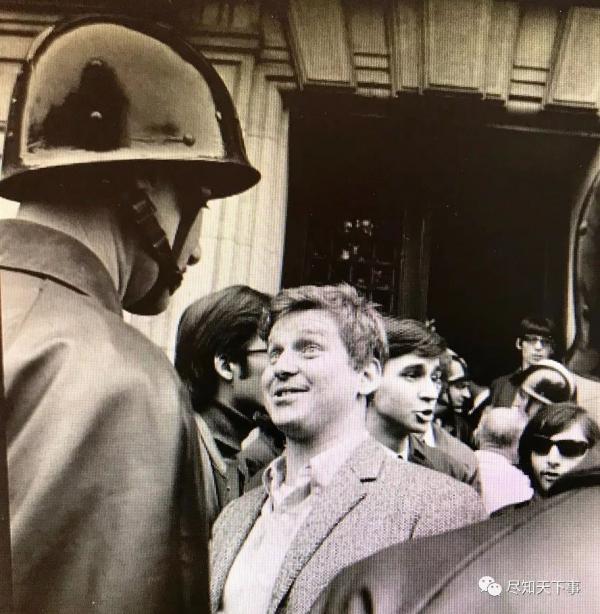

(五月风暴中的达尼埃尔)

白夏概括当时学生的三大诉求:教育改革;性解放;全盘民主。至少对白夏而言,这最后一条受到了文革影响。他当时神往于中国的“大民主”,认为红卫兵是自发组织,中国已开始直选。

1968年的法国学生和工人,诉求迥异,但一致反对让人受不了的各种“纪律”。喜欢中国的白夏当时竟然不喜欢解放军——“我不喜欢服从命令。”

怎一个“左”字了得

“五月风暴”也是一场词语革命。从白夏口中,从相关书里,我了解了50年前那些随处可见的口号:

“想象力当权!”

“禁止‘禁止’!”

“1968,自由即参与!”

“能意识到自己的欲望就是自由!”

“越是干革命就越想做爱,越是做爱就越想干革命!”

这些口号,有几分符合文革意识形态?或者说,有多少恰好是中国这边要横扫的腐朽思想?

所有喊这些口号的人,都反对资本主义,都戴着左派帽子。“左派包罗万象,有若干流派”,白夏说,“每个大流派里又有许多小流派”。

听了白夏细致讲解,我才明白,在1968年法国左派眼里,“马恩列斯毛”并非整体。

比如,无政府主义者就不认同马,认为马的国家理论背叛了革命。他们在“五月风暴”中有很大号召力,“游泳池事件”的主角达尼埃尔就是无政府主义者,他后来成为风暴中出镜率最高的学生“代言人”。

赞同马,反对列的,有“革命马克思主义”。他们认为列宁背叛了马克思。这群人接受罗莎·卢森堡的党内民主思想,是“卢森堡主义者”。

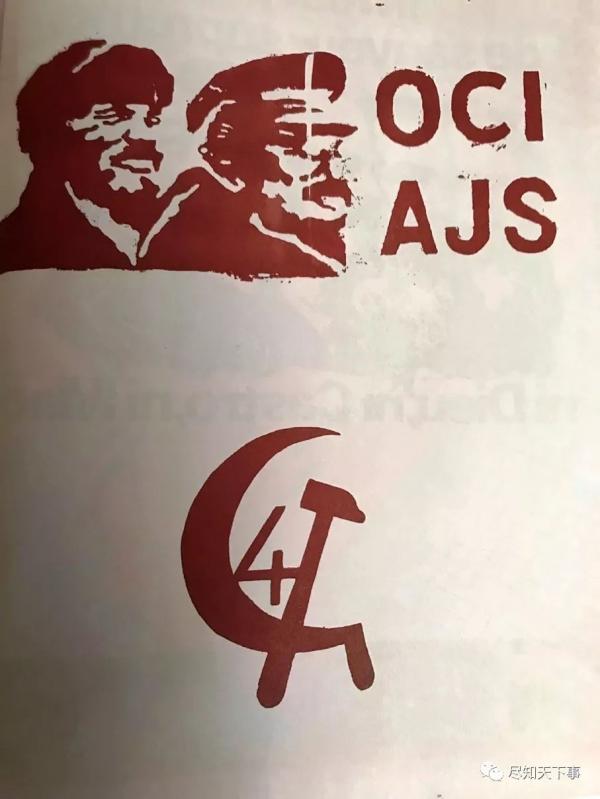

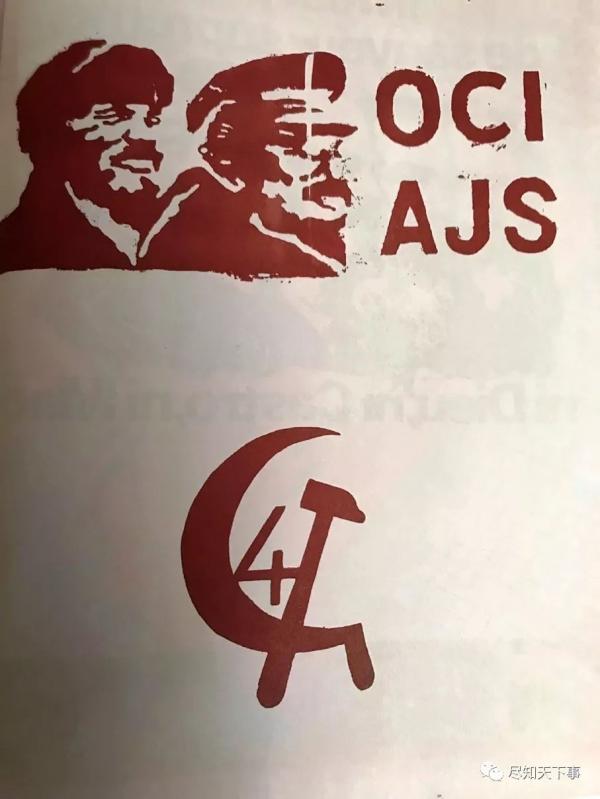

运动的另一中坚是托洛茨基派。托派组织包括“革命共产主义青年”、“革命学生联合会”。托派认同马列而反斯——反“斯大林主义”。托派的传单是这样的:

这些组织,大多松散,成员的倾向也含混易变。白夏起初和托派组织有点联系,“运动一爆发,我就离开了”,他说他的思想接近“卢森堡主义”,“再加一点无政府主义”——“这就是比较典型的68年参与者!”

当时的法共,被中共斥为“法修”。他们听命于苏共,对运动规行矩步,因而失去话语权。而亲华的毛派(“青年马列主义者联盟”),则从另一角度反对街头抗争,他们要学生“到人民中去”,和工人结合,把运动推向真正的暴动,追随者不多。“毛派组织也无法控制所有的同情者和成员,”白夏说,“虽然有人想把它变成一个很严肃的列宁主义组织,但是面对群众运动,他们很难强迫成员不去参加。这个运动不是被任何组织领导的,而是一个自发的、涉及到全社会的运动。”

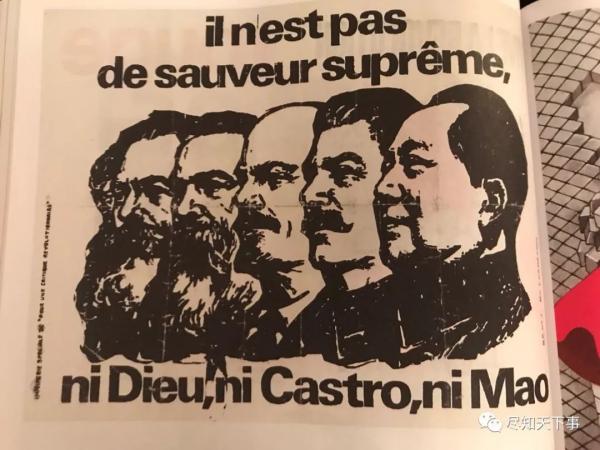

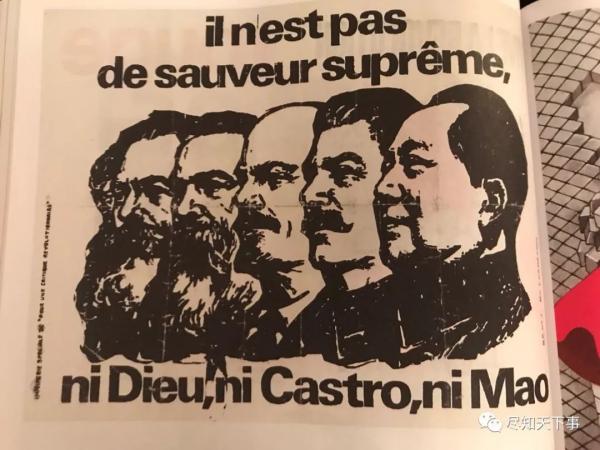

许多派别打红旗(红旗本来就是法国革命的标志),都唱《国际歌》(这首歌也出自法兰西,并不独属某派)。运动中有小红书,最常见的语录是“造反有理”,但造神运动那里没有。我见过一幅学生制作的马恩列斯毛木刻画,上面写着:“从来就没有什么救世主。上帝不是,卡斯特罗不是,毛也不是。”

“左派”帽子,罩着色彩驳杂的思想。马克·科兰斯基的书里有一段让我讶异,他说对于一般的“五月风暴”参与者而言,记忆中最清晰的不是暴力,而是法国人最热衷的消遣——交谈:

……人们在交谈。他们在街垒旁交谈,在地铁里交谈……在他们占领了奥黛翁剧院后,它就成了一个不分昼夜充斥着法式交谈的狂欢之地。有人会站起来,开始讨论革命的真实性质,或者巴枯宁主义的优点,以及格瓦拉体现出的无政府主义,其他人则长篇大论的予以反驳。

(戴奥翁剧院,2018)

绝响与先声

什么叫“革命”?有无数种理解。1968年“五月风暴”震撼法国,经济停摆一个月,“工厂、学校、邮局、飞机、火车无一幸免,仿佛所有的血管突然堵塞”(引自《乌托邦年代》)。但这是“一个阶级推翻一个阶级的暴烈的革命”吗?

白夏说,那时的学生和工人,并没有想过推翻政权。有学生想冲击议会,立遭否决。学生不受有政治企图的各政党操纵。

洛朗·若弗兰在书中也写道:“学生运动将不夺权,即使有全面罢工的帮助。……五月运动只是另外一回事的造反,即反对父辈的暴动,而不是伤害父辈。五月运动将不是政变,更不是攻占冬宫……”

风暴期间,哲学家萨特以《观察家新闻》记者身份访问达尼埃尔。达尼埃尔说学生不寻求如何进行革命的问题,“我们更喜欢靠近社会的永恒改变……”

当局也竭力避免崩盘。警察艰难控制着使用武力的限度(这也和巴黎警察局长同情学生有关)。军队是“大哑巴”。

由此不难理解,五月为什么会有那样的结局:法国领导人戴高乐在经历了震怒、痛苦、动摇甚至“失踪”(飞到德国和驻德法军将领见面)后,最终凭借宪政框架(还有政治家手腕),在另一部分民意支持下,重新控制局面。启动大选。承诺改革。风暴停息。政府和工会签订复工条约。6月底的选举结果,戴高乐一派赢得72%的议席。左派的席位丢了不少。

“反思这场运动,主流态度不外乎两种”,2008年,“五月风暴”40周年之际,曾就读索邦大学的中国学者熊培云写道:“一部分人持否定态度,有人甚至将这场运动简化为一场‘打砸抢’、一场‘意识形态病’的急性发作;另一部分人则得了怀乡病,1968年的5月,只是他们人生中一个远逝的梦想。毫无疑问的是,1968年5月改变了法国。这与其说是一次‘失败的革命’,不如说是一次‘成功的改良’。度过70年代的广泛自责与失落后,当历史进入80年代,五月革命的成果才依稀显现。过去僵硬的社会关系消逝了,象征性的等级制度不明显了,……‘对话’与‘商讨’成了法国政治中的一个常态。”(《“五月风暴”的真正遗产》;《南风窗》2008年5月)

半个世纪过去,研究法国“五月风暴”的著述汗牛充栋。许多人同意,那场运动就风尚而言对法国和世界影响深远。“五月加速了日常生活中的性感化”(洛朗·若弗兰),从此,女权主义、工人自治、环保主义蓬勃发展。而我希望更多了解这个国家的制度平台:为什么它能承载如此剧烈的冲突,似乎濒临崩溃却又能化险为夷?

2018年的“走读”使我确信,并不存在什么“法国的文化大革命”。如果使用语词的原意,“五月风暴”倒真是文化的革命,但它和那种从奉旨造反到全面专政的“文革”是两码事。1968年,中国文革已进入兔死狗烹阶段,“民主”已让位于“集中”。在我们这些文革亲历者看来,法国同学所知的中国文革,信息显然滞后,口号的内涵也不尽相同。话语传播原本如此:任何符号都会被无数次借用,在借用中变形、转义。

在港大课堂上,我曾和同学们一起比较中国文革和法国“五月风暴”。我建议从制度和文化层面辨识差异:法治,言论,甚至性观念。

简略了解“五月风暴”参与者们后来的去向,是件有趣的事。仅以当年媒体曝光度较高的3个人物——全国高等教育工会秘书长阿兰·热斯马尔(Alain Geismar)、“革命共产主义青年”创立者阿兰·克里文(Alain Krivine)和那个用性问题向部长发难的农泰尔学院学生达尼埃尔·科恩-邦迪为例。

1968年29岁的阿兰·热斯马尔当时已是教师(他是毛派,支持学生运动;1970年因成立毛派组织“无产阶级左派”而坐牢),他后来成为物理学家,1990年担任法国全国国民教育总监,领导教育监察机构;当过教育部长若斯潘的顾问(若斯潘后来出任法国总理);

1968年27岁的阿兰·克里文,托派,“第四国际”成员,1969、1974年曾两度参加法国总统选举,战绩不佳;

达尼埃尔·科恩-邦迪,1968年23岁,这位德裔无政府主义者后来创建德国绿党,70年代他担任过法兰克福市副市长,后担任欧洲议会议员。白夏告诉我,他现在支持法国总统马克龙,“给马克龙很多帮助”。

(白夏,2018)

白夏后来成为著名的汉学家,退休前是法国科学研究中心研究员,现在是该中心名誉研究员。我请他谈谈50年后对那场风暴的看法,这个声言“如果风暴再来,我还会上街”的老朋友,说了句耐人咀嚼的话:

“1968年法国五月风暴,是19世纪那种革命的最后一幕,是21世纪革命的序幕。”

(作者为香港大学荣誉讲师,中国传媒研究计划主任) |