中国根本就不该参与为金家王朝火中取栗的“抗美援朝”。长津湖的极度寒冷,上甘岭的极度干渴,以及无时无刻的极度饥饿,随时降临的粉身碎骨……人命不如草,人血不如水。这样不惜人命堆起、鲜血凝结的“光荣”,究竟有什么可以夸耀的呢?

从长津湖到上甘岭:他的回忆颠覆了中国军事博物馆

《读书之乐》第6期,2021年10月10日首播

◆高伐林

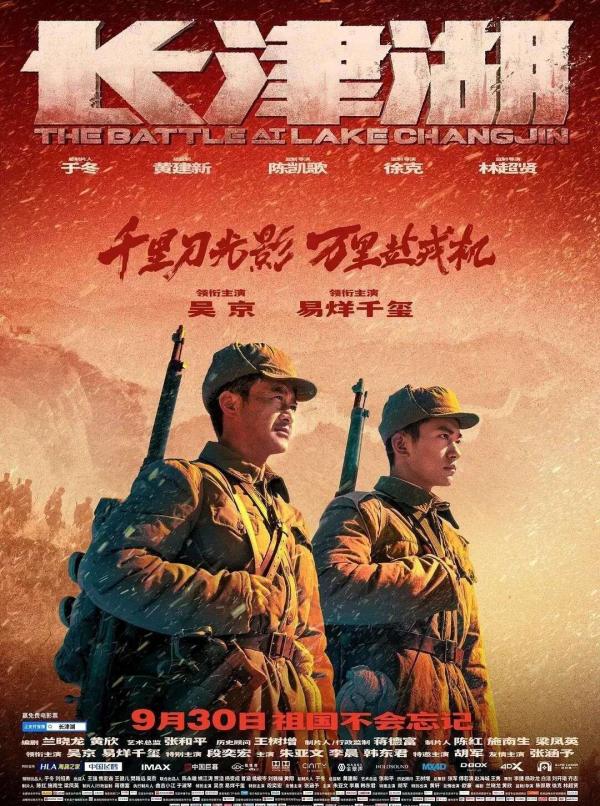

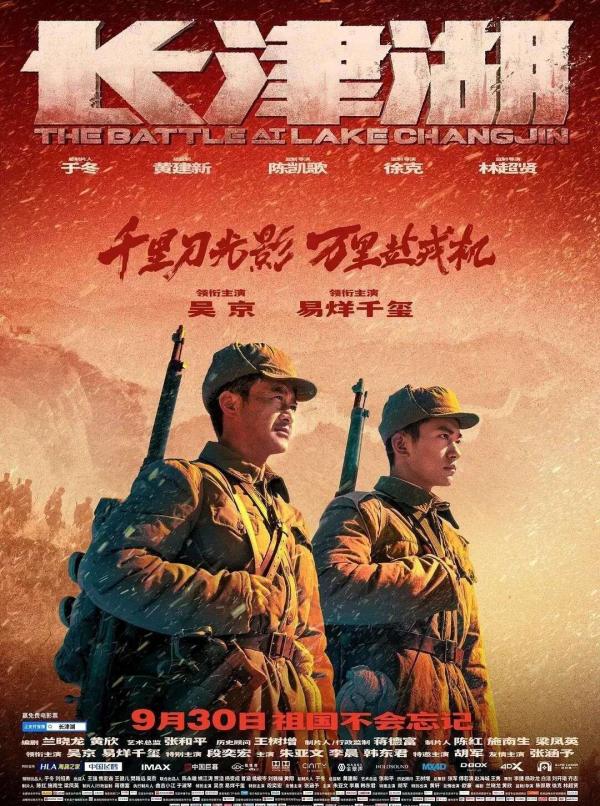

中国大陆国庆节假期,推出长达近3小时的电影《长津湖》,由陈凯歌、徐克、林超贤联合执导,投资高达13亿元人民币,据称上映几天,票房已经逼近30亿元。

顾名思义,这部电影讲述的是中国人民志愿军与美国为首的联合国军,在朝鲜长津湖的一场惨烈战役,中共将之宣传为一场大捷。官方新华社发文援引北京师范大学教授王一川指出:“最重要的是,这部影片回答了我们为什么一定要打那场仗,因为‘我们不打,就是我们的下一代要打’。”

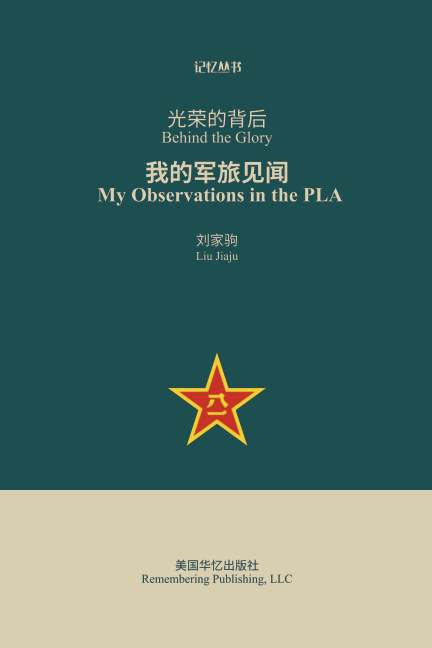

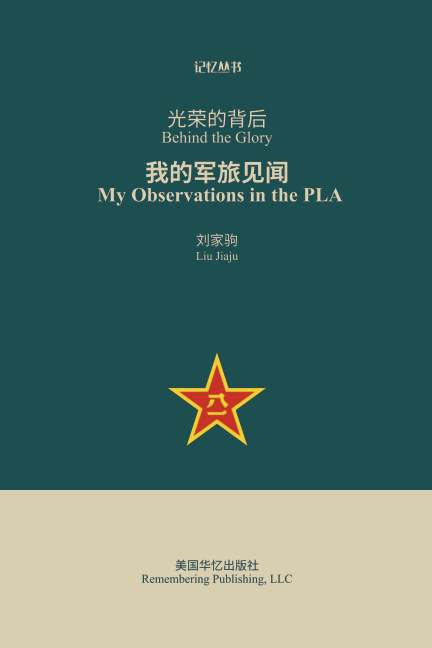

《长津湖》把七十年前的朝鲜战争重新推进了当代人的视野,马上引起了热烈甚至是激烈的争论。不过,这段时间我被一本书完全吸引了。这本书中有相当大篇幅,将近三分之一吧,是与朝鲜战争有关,这部书,就是刘家驹先生的《光荣的背后——我的军旅见闻》,由美国华忆出版社出版。

《光荣的背后——我的军旅见闻》书中一个重要判断是:朝鲜战争是金日成挑起的一场不义之战,中国根本不该打这场为金家王朝火中取栗的“抗美援朝”战争。——恰恰与电影《长津湖》针锋相对唱反调。

《光荣的背后》有三篇序,分别由鲍彤、高瑜和刘家驹本人所写。全书分成三辑:战场见闻、军旅札记、人物轶事,最后是作者的一篇很长的文章《〈炎黄春秋〉的历史和“历史虚无主义”》,作为代跋。据高瑜说,这是刘家驹的最后遗作,是2016年7月《炎黄春秋》杂志社整个被抢劫后,他拖着病体,为正版《炎黄春秋》立的大传。

除开自序不算,他写所历所感,所见所闻,全书共有29篇文章。

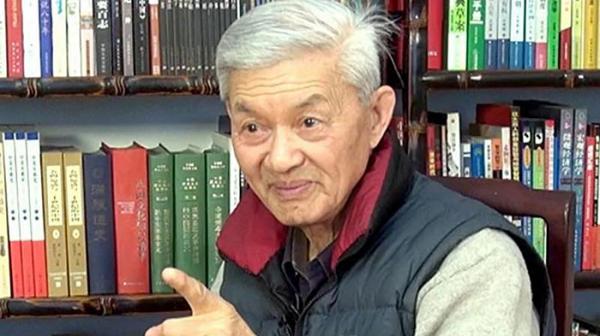

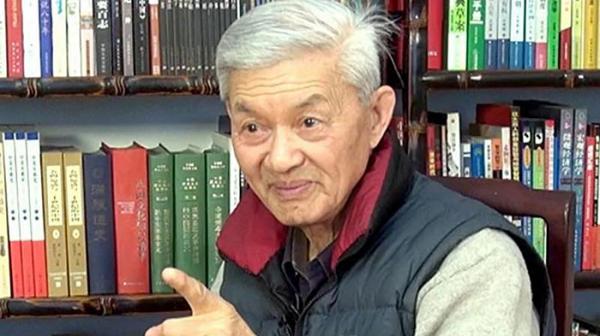

刘家驹对过去的岁月刻骨铭心。

刘家驹于2017年7月31日病逝,终年86岁。百度百科给他的定位是“著名解放军作家”。实际上,他的人生,远远不是这个标签显示的那么简单。

刘家驹,1931年生,重庆人,1949年参军。他跟随部队参加过朝鲜战争中五次战役,所在的参战部队是12军第35师,师长是李德生。刘家驹说,我是师野战医院的文化教员。战争开始,我被指派登记伤员和带领挑夫班掩埋死者,目睹了我们师5000多人,仅在两天时间里倒在加里山战场。

中国人民志愿军奉命跨过鸭绿江,进入朝鲜奔赴前线。

朝鲜战争结束后,刘家驹参加了12军的军史写作,他说:搜集的第五次战役史料均真实可信,我采访的亲历者都说了真话。第五次战役本是一场一败涂地的战争,被描绘成我军“惨胜”,载入军史的是颂扬我军英勇顽强,战绩显著,是毛泽东的决策英明,损失不可避免。

刘家驹历任副连长、副队长、副处长。高瑜在序言中说:因为他有高中肄业的学历,入伍后没有发给他枪杆子,而是让他当了笔杆子。高瑜将刘家驹的人生分了三个阶段。

第一阶段是参加朝鲜战争和从事军旅宣传。刘家驹自己回顾说:

从1957年开始,总政部署全军进行革命传统教育,同时开展大写革命战争的征文活动。我这个高中肆业生,被团领导推荐到师,还担任了师征文组组长。12军文化处处长特地用总政治部的指示告诫我:下笔不得暴露我军的阴暗面,每篇文章都要紧紧把握住人民军队的“伟大光荣正确”这一宗旨。

1964年,《解放军文艺》收编了我。我到编辑部还当了散文组副组长。从基层来到总政,眼界大开,散文组要编发大量的革命战争回忆录,面对着红军时期、抗日战争、解放战争的各类稿件,我走访了不少老革命,读他们的回忆录,和代笔人交流,可歌可泣的光辉业绩都已跃然纸上,但是血腥的、丑恶的史实,只能埋藏在自己的笔记本里。

1986年解放军出版社拟了一个为十大元帅立传的计划,其中不能没有林彪。特聘刘家驹撰写林彪传,他采访了东北野战军司令部和北京林彪驻地毛家湾的里里外外,最后要采访黄吴李邱“四大金刚”。没想到第一个采访的目标李作鹏,粉碎了他全盘写作计划。李作鹏给公安部写信检举:刘家驹“筹谋为林彪翻案”,总政立刻责令刘家驹停止采访,随后下达了退休令。

李作鹏中将被打成“林彪集团主犯”判刑多年,却举报刘家驹“为林彪翻案”。

由此开启了刘家驹人生第二个春季。1991年5月,六四反对开枪的七位开国将军之一萧克上将,84岁筹办《炎黄春秋》,聘请两位军旅作家洪炉和刘家驹担任正副总编辑,刘家驹还担任执行主编,他在《炎黄春秋》工作13年。

第三个阶段,从2003年开始,刘家驹彻底退休。高瑜说得很形象:72岁的老军人翻开50余年的尘封笔记,曾经必须刀砍斧削的一批“负面”记录,泛着血腥,显露着丑恶,重重地锤击着他,让他必须放在人类文明的长河中去思考、去批判。

高瑜回忆:

大约是2010年,刘家驹给我送来一篇1.4万字长文《我经历的朝鲜战争》,是他从文化教员到收尸排排长的经历。志愿军不是“吃一口炒面咽一口雪”的“最可爱的人”,因为后勤补给跟不上,他们抢夺南朝鲜百姓的粮食;为了安全,把带路的南朝鲜人灭口;争抢战友尸体的内脏……这还不是全部,“白大腿好吃”还没有敢写进去。泯灭人性的战争在于它的非正义性。我征得老刘的同意,推荐给何频,发表在《新史记》。至今震撼的影响仍在。

明镜集团《新史记》杂志刊登过许多重磅文章,当时因发行量没有上去,这些文章影响不算大,但是随着社交媒体兴起,许多文章获得重生,不胫而走。

以上是高瑜的原话,当时我正是明镜集团旗下《新史记》的主编。编发这篇文章,要说“震撼”,首先就震撼了我。他的书收入他记录朝鲜战争的四篇文章,无一不是惊心动魄。正如鲍彤在序言中的评价:“其中有人有事,有生有死,有泪有血。”

高瑜给刘家驹这部文集写的序,标题是“军中董狐笔”。南宋文天祥写了一首《正气歌》,其中有两句:“在齐太史简,在晋董狐笔”。歌颂春秋时期齐国和晋国的史官。晋国史官董狐不畏权势、坚持直书实录,为千百年来史家以及所有知识分子树立典范。孔子称董狐为“良史”,高瑜说:刘家驹一生最后阶段,用良知与大无畏记录着中国军队和战争,他堪称军中董狐笔。

刘家驹被中国著名女记者高瑜称赞为“军中董狐笔”,他的书“颠覆了长安街上的那座军事博物馆”。

“光荣的背后”,这个书名起得很贴切,也很有深意。光荣,是谁的光荣?是某个政党的光荣,某个团体的光荣,某个领袖的光荣,还是全民族的光荣,全体人民的光荣?是韭菜的光荣,还是镰刀的光荣?是某个时段的光荣,还是超越时空的光荣?光荣里有没有水份?是不是实打实的光荣?

“光荣的背后”更意味深长,“光荣的背后”是什么呢?至少可以品出这样几重涵义:光荣的背后,有多少阴暗面?为了某人某党所高悬的光荣目标,是否采取了不可告人的不光荣的手段?是否挑战了人道、人性、人类文明的底线?“光荣的背后”,驱使军人与民众付出了什么代价?当我们说,不惜一切代价夺取胜利、争取光荣时,我们是否仅仅就只是那个代价?“光荣的背后”,是不是造成了、留下了深远的、严重的后患?

刘家驹《光荣的背后》,封面很朴素,内容很震撼。

为所谓“光荣”付出代价,其实长津湖战役就是很典型的例子。但刘家驹没赶上,他赶上的是上甘岭战役,于是只写了《上甘岭是肉磨子》。他说:“我坚信,我的记述更接近真实。”

文中说,五圣山如一尊巨佛盘坐在平康平原的南端,山高1061.7米,山前有两个突出的小高地,像是巨佛的两个膝盖,右边的高597.9米,左边的高537.7米。敌我43天的争夺、拉锯,就一直在这3.7平方公里的两个山头上。

这场战役刚结束,志愿军总部举办战役展览会。刘家驹去参观了一天,看到从上甘岭战场537.7高地取得一平方米的土,厚度有30公分,土层里有2300多块弹片,还密布着人的碎骨。这就是我们常说的“炮灰”。人的死有天葬、土葬、水葬、火葬……而在上甘岭是炮葬。

电影《上甘岭》很早就拍成上映。被中共当成爱国主义、革命传统教育的教材。

志愿军15军、12军以6万人血肉之躯,抗衡美7师和韩2师3万人进攻。美军用了16个炮兵群,280门大口径火炮,150辆坦克,发射190万发炮弹,3000架次战机,投下5000枚炸弹,我军以两个炮兵师百门火炮,用了40万发炮弹还击,敌军死8千,我军死两万五。毛泽东赞扬说:“历史上没有攻不破的防线,上甘岭防线没有被攻破,这还是奇迹。”刘少奇也称颂:“上甘岭开创了一个世界纪录。”

毛泽东与刘少奇讲的就是“光荣”。但刘家驹说:奇迹也罢,世界纪录也罢,都来自我军将士的数万具尸骨,而我军用超过敌人数倍的牺牲,换来的是“美国不过是纸老虎”的自欺欺人和自我膨胀。

饥寒交迫的志愿军战士在吃炒面。

刘家驹写道:秦基伟率领的15军,阻击半月就遭到了重度伤亡。兵团副司令王近山再也不能容忍秦基伟的人海战术,令他把阵地交给李德生的12军。解放战争时期,王近山和秦基伟都是第二野战军的纵队司令,王打的仗,仗仗漂亮,电视剧《亮剑》就是以王的经历为背景编的。淮海战役后,王升任三兵团的副司令,司令是陈赓,未到职。王是秦的上级,一再忠告秦,美军打的是消耗战,要多使用小兵群对敌,保存战士生命。秦似听非听,他杀鸡非用牛刀不可,王在关键时刻,不得不使用自己一手培养的12军,任命12军副军长李德生担任上甘岭前敌总指挥。

李德生12军接替秦基伟15军之前,先带师团干部观看了15军在579.9高地的攻防战。

15时整,我军火炮齐鸣,15分钟就发射出13000发炮弹,579.9高地火光闪闪,浓烟滚滚。15军一个营分成多路上去了,敌人反应很快,趁我军立足未稳,他们的数百门大炮也发出剧烈的吼声,高地上又是一片烈焰火海,石头土块伴着人的肢体冲天而起。

朝鲜战争中中国军人伤亡极大。

刘家驹写道:仅10分钟,美国人的炮火停了,硝烟散开来,我们上去的一个营不见了,在土层中还有几只抖动的手臂。敌人一个营成散兵线上来了,在半人深的积雪中爬行,刚爬到我前沿,我们反击的炮火又呼啸而去,团团硝烟覆盖了山头,覆盖了敌群,几个活下来的美国人,连滚带爬地溃逃下去。我们又上去一个营,几百人像群蜂出巢,敌人的炮火依然是铺天盖地,霎时间,我们的营又在火海中消失……

15军的人海战术,让观战的12军干部们看得发怵,都摇头,这种阵仗在国内战场谁都没经历过,李德生心里更沉重,说不能再打这种肉磨子战了。要改变战术,用添灯油的办法去打。李德生的话简单明了,又很形象,一座小高地你争我夺,确实像在推磨,敌人用钢铁大磨盘把我们的人碾碎。李提出用添灯油的打法,用班排、单兵对付大举进攻的敌人,和敌人打消耗战,这是最经济的打法。

志愿军付出大量伤亡的代价,最终守住了上甘岭。

午夜,579.9高地移交给了12军。上去的是8连135人,他们按照李德生的意图,分散兵力,在各个阵地只放小组、单兵,单打独斗,人自为战,倒下了,由后面上来人“添灯油”。终于顶住了一天的恶战,打退了敌人13次进攻。伤亡95人。

李德生指挥打了25天,12军只耗损4671条生命。比秦基伟多打了7天,人少死1万5。有句俗话说:兵熊熊一个,将熊熊一窝。在上甘岭战役中可以改成:兵傻,死一个,将傻,死一窝。

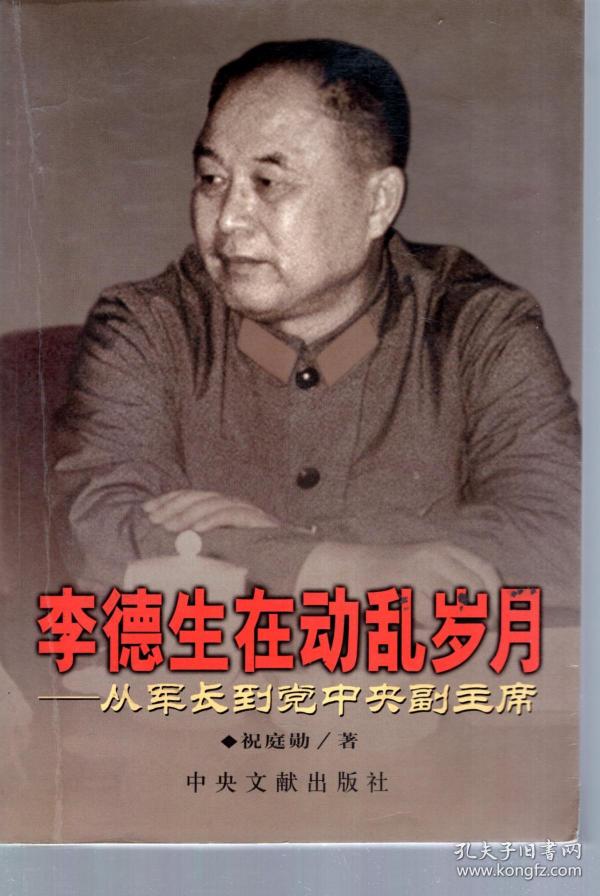

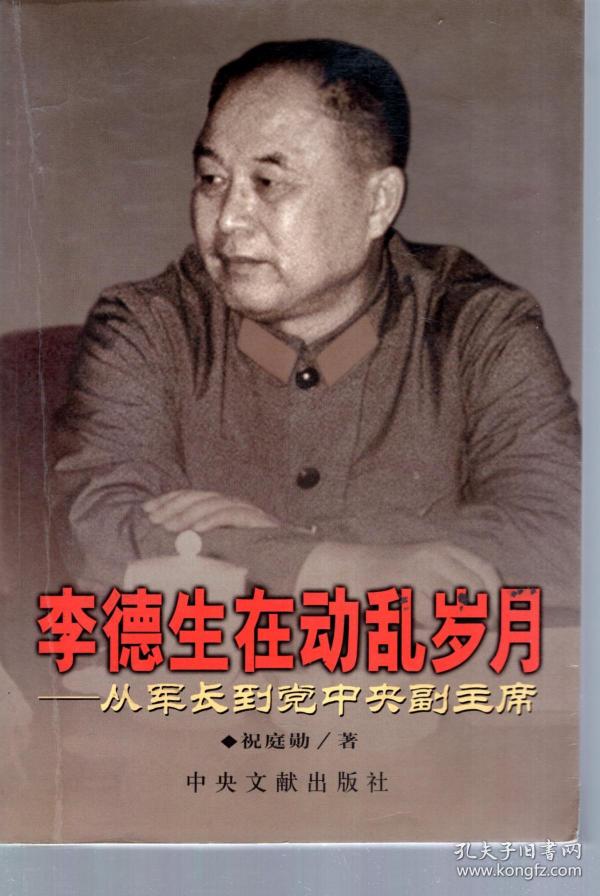

李德生在50年代初的朝鲜战争中是12军副军长,1955年授勋,他当了少将——那一年,授勋十个元帅、十个大将,55个上将,175个中将,多少个少将呢?798个。十多年过后,到了文革初期,李德生只是12军军长。但是1967年,李德生时来运转,青云直上,让所有人都瞠目结舌。

李德生的仕途多年踏步不前,但1967年后青云直上。

他在1969年先被调进北京当上总政治部主任,在这一年的中共九大上不仅进入中央委员会,还当上候补政治局委员;1970年年底,毛泽东召见他,要他担任北京军区司令员。毛泽东到晚年,心思转得像风车一样快,本来李德生在1971年“九一三”林彪事件之后是继续获得重用的,他是二野的,并不是林彪四野那个山头的,1973年的十大,他更上一层楼,进入政治局常委、当上中央副主席。

但是好景不长,十大开过没几个月,1973年年底,他就被调任沈阳军区司令员,1974年,文革新贵王洪文在京西宾馆主持召开各大军区负责人会议,批评帮助李德生、许世友等人。李德生是“重点的重点”。王洪文在会上说:“对于批林批孔中各地揭发的问题,主席说,‘除若干同志外,有少数同志或多或少有些问题’,这个‘或多’就是指的李德生!”王洪文、毛远新列举李德生“销毁黄、吴、李、邱的黑材料”等十几个问题,要李德生交代。李德生1975年1月十届二中全会上申请辞去党的副主席职务。

《光荣的背后》这本书中,有一篇《文革鼙鼓动江淮》,讲述李德生受命于危难之中,平息安徽文革动乱的故事,这一段是李德生青云直上的初期,刘家驹那段时日还在12军内,通过亲身经历,见证了这一段艰巨复杂的军管岁月,也见证了“光荣”究竟是怎么回事。

李德生在文革中主政安徽,平息武斗,恢复生产。

安徽的武斗,是从1967年元月造反派夺了省委大权开始的。一派认为夺权“好得很”,人称“好派”;一派坚决反对,认为夺权不搞大联合是“好个屁”,人称“屁派”(P派)。双方打得不亦乐乎。

中央军委紧急命令驻苏北的12军进入安徽全面军管,任命12军军长李德生兼安徽省军区司令,接管安徽省军管会;又任命李德生为南京军区副司令,在安徽的各军兵种驻军,都听命李德生统领。

我在文革时是武汉的初中学生,耳闻目睹过大型武斗——保守派与造反派的武斗,造反派中激进派和稳健派的武斗。武汉的武斗很少动枪动炮,多是长矛木棍冷兵器。而刘家驹讲述的芜湖、安庆、合肥、淮南等地两大派,都是热兵器甚至重火器。他说:武斗大乱之所以那么难于制止,因为两派背后,都是现役和退役军人在指挥。像芜湖P派的武斗总指挥程明远是芜湖民政局局长,早在1931年就是红军干部、县委书记。当年在鄂豫皖指挥一支30多人的小游击队,拿大刀片子杀出来,现已掌握了P派的百万武装力量。

文革中各地大型武斗一度不可收拾。

再比如淮南,两派的武装力量都是按班、排、连、营、团、师、兵团编成。P派头头张家祥原是国共内战中共军侦察排长,他手下的李参谋长原是共军连长,打国军时是“踩着遍山的尸体上到山头的”。刘家驹问P派头头张家祥:“你要打进淮南,准备出动多少人?”张家祥说:“四个兵团,一百万人!”刘家驹很感慨:侦察排长造反半年,混成了十万造反大军的总司令。共产党能冲杀的军事干部,大都出身游民阶层,张家祥就是这一类型。

江青提出“文攻武卫”。图为她1967年8月接见安徽红卫兵。

刘家驹也随同李德生去了安庆。南京军区空军副参谋长宗书阁、东海舰队后勤部副部长,是这里武斗各派的后台,战斗一触即发,李德生亲自出马扑灭正在燃起的战火。召见了当地两派大佬,一派的作战总指挥原是20军60师参谋长,参加过苏中战役和孟良崮战役。另一派的总司令,是安庆军分区宣传科杜科长。

李德生部署缴枪行动,全省收缴了20多万条枪、数十门炮。热兵器的武斗得到平息。这应该说光荣了吧?但马上刘家驹就让我们看到了光荣背后的荒唐。他说:

一场动乱后需要社会稳定,省军管会根据中央精神,“清理阶级队伍”。仅半月,全省揪出各类“反动分子”十多万人:该管制的、该判刑的、该枪决的……刘家驹到安徽省体育场去看公审大会,十多个“现行反革命”分子被押到后台,一个青年犯人被推下囚车就高喊:“冤枉,我没有罪!”几个战士跳下车把他按在地下,一个公安上来掰开犯人的嘴,另一个公安从口袋里掏出把钳子,伸到犯人嘴里夹住舌头,拉了出来,又从口袋里掏出根像筷子粗的竹签子,从舌头中间猛插下去,钳子松了,舌头给别在嘴唇外,鲜血不住地滴。犯人动弹不得,只能从喉管里发出呜呜的吼声,三个战士他拽起来连推带拉拥到主席台前和其他犯人跪在一起。13个犯人用卡车拉着游街示众,然后拉到东郊刑场。

文革中大批处决“反革命”。

枪毙人是公开的,一人头上给一枪,暴尸三日。“反革命家属”来领尸,还要交一毛五的子弹费。刘家驹打听到,那个舌头被插竹签的犯人是地主家庭出身,罪行是攻击林副主席,说他秃头斜眉像个奸臣。

到1968年春,“现行反革命”杀得差不多了,又从劳改农场、工厂矿山的劳改队和监狱清出一批关了十多年的“老反革命”。中央要求全国各省每月都要杀一批,保持镇压势头。一次,刘家驹有事要请示李德生,他正在公检法大楼开会,坐在首席,面前放列一摞卷宗。他要拍板明天杀哪些人。

李德生在文革动乱岁月中提着朱砂笔下令处决了很多人。

刘家驹写道:我看到李德生翻着卷宗,念念有词:×××当过保长,思想反动,又调戏过妇女,可以杀。

李翻一页:×××是书记长,罪恶不大嘛,是不是留一留,放到下个月再议。

李又翻开了一页:×××当过乡长,破坏统购统销,还贪污公款,这人也可以杀;×××地主,反攻倒算,搞过敲诈,可以杀……

公检法办公室主任李练恒悄声告诉刘家驹,他们在全省管的犯人有20多万人,都是国民党的残渣余孽。在白湖的劳改农场,就关了七万犯人,他去挑选过三百多可杀的供每月上报做备用。

刘家驹问:“你们杀人的程序就这么简单,为什么不让法院来审理呢?”

“我们公检法是三家一块牌子,一统天下,过去监督、审理、判决有分工,现在全由我们军队决定,李主任来只是复核,省人省事。”

李德生每月例行的公事,差不多用了个把小时圈点完了,掉过头问坐在他身边的公检法革委主任张铭法,李说:“一共多少了?”

张主任回答:“有23名了。”

李又问:“浙江这个月杀多少?”“27个。”“江苏多少?”“25个。”

李德生说:“够了,我们不要去超过人家,就这么定了。”

第二天在《安徽日报》头版下角刊登了处决历史反革命的消息,罪名是统一的:“破坏社会主义建设,反对无产阶级专政。”

清仓式的月月杀“反革命”,是中央文革的战略部署,要让人们念念不忘“阶级斗争”。李德生仅是提朱砂笔画勾。读刘家驹的书,让我想起明代诗人沈明臣的一句诗:“杀人如草不闻声”!在那个年月,人命不如草,人血不如水。这样用人命堆起来、用鲜血凝结的“光荣”,究竟有什么可夸耀的呢?