1.引言

现代世界从很多方面看都是工业化的产物。工业革命使欧洲和美国第一次实现了持续的生产率增长,进而导致世界经济分化出富国和穷国。而工业化再次让相对较少的非西方经济体得以追赶并与西方国家趋同:日本开始于19世纪末,韩国、台湾地区和其他少数经济体始于1960年代之后。至于仍然深陷贫困的国家,譬如撒哈拉以南非洲和南亚各国,多数观察家和政策制定者都认为,未来的经济希望仍寄托在培育新的制造业这一重要环节上。

全球大多数发达经济体很早就已进入后工业化发展阶段。这些经济体几十年来一直在去工业化,这个趋势在制造业就业占比中尤为显著。就业去工业化长期以来是富裕国家关注的一个问题,在公开讨论中,它往往涉及岗位的流失、不平等的加剧和创新潜力的下降。(①大部分的研发和专利来源于制造业。例如,在欧洲,接近2/3的企业研发支出来自制造业,即使该部门仅占总就业和增加值的14%—15%(Veugelers,2013,第8页)。)从产出方面看,去工业化现象其实并不显著也没有一致的表征,由于大家经常使用当前(而非固定)价格衡量的增加值指标,这一现象已被遮盖。

在美国,制造业在总就业中的占比自1950年代以来一直稳步下降,从大约1/4滑到今天的不及1/10。与此同时,制造业增加值(MVA)占GDP的比例按固定价格计算始终保持不变,由此证明这一领域的劳动生产率出现了快速增长。在另一极的英国,去工业化过程更加迅速和彻底。制造业就业占比从1970年代的1/3跌落到现在的略高于10%,而实际制造业增加值(以2005年价格计)从占GDP的约1/4减至低于15%。(①这些数字来自Timmer et al(2014),这是我在文中使用数据的主要来源。)如果考虑收入和人口的变化,则整个发达世界算是相当出色地保持了实际制造业产出,正如我稍后将要阐述的。

当前去工业化一词主要是指发达经济体的经历。而在本文中,我将聚焦过去30年里一个不太受关注的趋势,即发生在中低等收入国家的更令人惊讶和费解的去工业化模式。除某些特例外(主要限于亚洲),发展中国家经历了制造业就业占比和实际增加值的双双下滑,特别是自1980年代以来。大多数情况下,这些国家在1950年代和1960年代都建立了适度规模的制造业产业,背后有防护墙和进口替代政策。这些产业从那时起就一直显著萎缩。撒哈拉以南非洲的低收入经济体几乎和拉丁美洲的中等收入经济体一样,遭受了这些趋势的影响——虽然前一组经济体并没有多少制造业。

制造业的发展进程通常遵循一条倒U型路径。尽管发展中国家也出现了这种模式,但是拐点来得更早而且是在当前相对较低的收入水平上。在大多数这些国家,当制造业开始收缩(或正在收缩)的时候,其收入水平只是发达经济体去工业化时的一小部分。(②也参见Amirapu and Subramanian(2015),其中叙述了印度各州发生的过早去工业化。)发展中国家还未曾经历适当的工业化进程,就已经向服务经济转型。我将此称为“过早去工业化”。(③这一术语好像是Dasgupta and Singh(2006)首次使用,尽管Kaldor(1966)更早谈论了英国早期的去工业化现象。非常感谢Andre Nassif提供Kaldor的参考文献。)

从两层意义上看,中低等收入经济体的制造业萎缩可以说是为时过早了。第一层是纯粹的描述性意义,这些经济体进入去工业化的时间比历史上的范例要早得多。正如我要在第6节中指出的,后发工业化国家(late industrializer)无力发展大型制造业,并且相对于早期的工业化国家,它们都是在非常低的收入水平就已开始去工业化。

在第二层意义上,说它为时过早,是因为提早去工业化可能会对经济增长造成不利影响。制造业活动具备的某些特征能够让它们在增长过程中发挥作用。首先,制造业往往是一个技术上的动态部门。实际上,正如我(2013)之前所论证的,不同于其他经济领域,正规制造业的劳动生产率出现了无条件趋同。其次,制造业传统上一直吸收大量的非技能劳动力,这使它有别于矿业、金融业这类其他高生产率部门。最后,制造业属于可贸易部门,这意味着它无需囿于低收入消费者构成的国内市场需求。即使其他经济部门在技术上停滞不前,它也能扩大规模和吸纳到工人。综上所述,这些特征使制造业成为发展经济体实现追赶的完美扶梯(quintessential escalator,Rodrik,2014)。因此,过早去工业化就相当于移除了以往促成快速增长的主要通道。本文的重点是叙述在这些背景下发生的去工业化趋势,而非检验它们的规范性后果。

我专门花了点时间思考这些趋势的根本成因。在第7节我提出了一个简单的理论框架,以帮助阐明本文的关键实证结果。不同类别的国家间的两个重要差异需要特别解释。第一,发达国家已经成功避免了产出的去工业化,这有异于大部分发展中国家。第二,在发展中国家里,亚洲国家没有经历产出或就业的去工业化(请注意,这些模式都是考虑了收入和人口趋势后的结果)。我不打算用某个完整的因果关系来解释这些模式。不过模型暗示,技术与贸易冲击的共同作用能够解释观测到的差异。总之,生产率的提高似乎对发达经济体产生了重要影响,而全球化则在发展中国家的工业化—去工业化模式中扮演了更重要的角色。

就业去工业化的传统解释侧重于技术进步速度的差异(Lawrence and Edwards,2013)。通常情况下,制造业的生产率增长要比其他经济部门快。其结果是,只要制造业与其他行业之间的替代弹性小于1(σ<1),制造业就业占比就会减少。然而,正如我在第7节探讨的,在相同的假设下,制造业的产出比例将朝相反方向变动。为了得出就业和产出的去工业化结果,我们需要做出补充假设:制造业的贸易差额为负,或者长期需求开始转离制造业(第7节会给出计算过程)。

由于发达国家更显著的问题是就业而非产出去工业化,那么从技术方面入手可以很合理地解释它们的模式。此外,有证据表明,非技能劳动力节约型的技术进步,导致大部分劳动力从制造业转移出去(见第5节)。

然而对于发展中国家,这种技术观点并不适用。至关重要的是,上述机制依赖国内相对价格的调整。制造业技术进步差异会压低制造业的相对价格。如果σ<1,这一下降将大到足够确保在新的均衡下,制造业对劳动力的需求下降。发展中国家的最大区别在于,它们在世界制造市场上是小罗罗,只能是价格接受者。受到这个限制,当相对价格完全由全球(而不是国内)供需情况决定时,国内制造业更快速的生产率增长实际引发的是就业和产出的工业化,而非去工业化(一如第7节的模型所示)。因此,发展中国家去工业化的罪魁祸首必定隐匿在别处。

显而易见的替代答案是贸易和全球化。以下是一种可信的说法。随着发展中国家打开贸易的闸门,它们的制造业遭受了双重冲击。制造业没有比较优势的国家成为制造业净进口国,从此逆转了漫长的进口替代过程。(①这一点呼应了研究“荷兰病”的大量文献的关注焦点:具有初级产品比较优势的发展中国家在开放贸易时制造业将遭受冲击。见Corden(1984)、van Wijnbergen(1984)、Sachs and Warner(1999)。)另外,由于发展中国家不得不接受源自发达经济体的相对价格趋势,因而也从发达国家“进口了”去工业化。发达国家制造业相对价格的下降,挤压了所有其他地方的制造业,包括那些还未经历多少技术进步的国家。这种解释契合发展中国家制造业就业和产出占比都急剧减少的现象(尤其是没有制造业比较优势的国家)。它也有助于说明,拥有制造业比较优势的亚洲国家在相同的趋势中躲过了一劫。

概括而言,技术进步无疑是发达国家就业去工业化背后的一大因素,然而在发展中国家,贸易和全球化很可能起了相对较大的作用。

本文的结构如下。在第2节里,我讨论数据、各种去工业化测量指标以及工业化和收入之间的倒U型关系。第3节、第4节主要描述随着时间的推移不同类别国家间的去工业化格局。第5节按不同的劳动类型探索就业去工业化现象。在第6节我将更加严谨地阐述过早去工业化的概念。而在第7节,我开发了一个可以用于解释各种实证结果的分析框架。第8节为结论。

2. 制造业的倒U型曲线:数据、测量指标与趋势

首先,我要给出最近几十年全球制造业活动变化的一些指标(表1)。数据来自联合国,覆盖了全球,不过只能追溯到1970年。表的上半部分显示全球制造业产出的分布,下半部分显示主要地区的制造业增加值在GDP中的占比。有两个关键结论十分突出。第一,制造业已经出现重大迁移,从世界较富裕地区(美国和欧洲)转向亚洲,特别是中国。第二,制造业增加值占GDP比重在不同的地区发生了不同的变化,而且并不总是可以预先推演。一些低收入地区(撒哈拉以南非洲和拉丁美洲)已经开始去工业化,而有些高收入地区(美国)则避免了这种命运。

|

相关文献提供了各式各样工业化/去工业化的测量指标。一些研究集中于制造业就业占比(占总就业人口比例),另一些则使用制造业产出占比(制造业增加值占GDP比例)。制造业增加值占比反过来可以根据不变或当前价格计算。不同的测算方法产生了不同的趋势和结果。出于完整性的考虑,文中我会使用所有这三种测量指标,把它们表示为manemp(制造业就业占比),nommva(按当前价格计算的制造业增加值占比)和realmva(按不变价格计算的制造业增加值占比)。在后面的章节里,我将重点关注manemp和realmva的实际量值,因为nommva将数量和价格的变动合并到了一起,而在尝试理解结构变化模式及其影响因素时最好将这些变动区别开来。

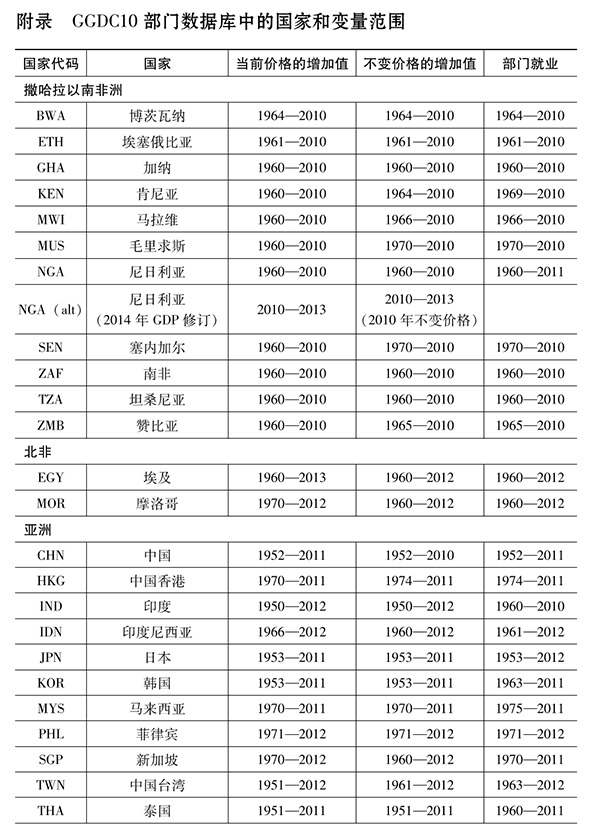

我的基本结果基于格罗宁根增长与发展中心发布的数据(GGDC,Timmer et al.,2014)。这些数据的时间跨度为1940年代末/1950年代初至21世纪早期,覆盖了42个发达国家和发展中国家。拉丁美洲、亚洲和撒哈拉以南非洲的主要经济体与发达经济体都包括在内,一并进行比较(有关数据集的详细信息请参见附录)。不变价格序列数据是以2005年的价格计算的。(①联邦德国是唯一的例外,因为该地区没有1991年后的数据,而不变价格序列数据是以1991年价格计的。由于我所有的回归都包括了国家固定效应,所以基准年的这一差异将纳入该地区的固定效应。)至于稳健性检验和进一步的分析,我将补充两个其他来源的数据。世界投入产出数据库的社会经济账户(Timmer,2012)按三种技能类别划分了40个经济体的部门就业(主要为发达经济体)。另外,亚洲开发银行的研究人员最近运用来自国际劳工组织、联合国和世界银行的各种数据源,对更多国家的制造业就业与产出序列数据做了汇总,尽管这些数据最早是从1970年开始的(Felipe and Rhee,2014)。(②非常感谢Jesus Felipe为我提供了这些数据。)我准备把这些不同来源的制造业数据,与麦迪森(Maddison,2009)有关收入和人口的数据结合在一起,并根据世界银行世界发展指标对这些数据进行了更新。收入数据以1990年的国际美元计。

|

|

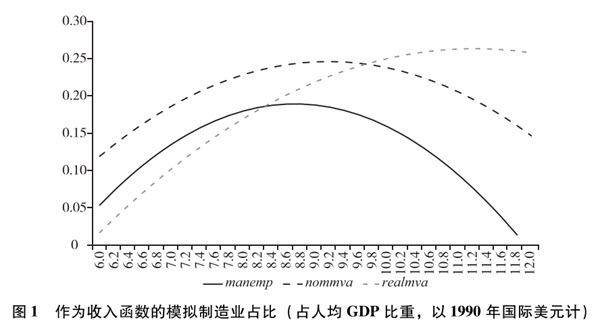

但是,拐点差异显著。特别是,manemp达到峰值的时间比realmva早得多。当人均收入超过大约6000美元(以1990年美元计),并达到近20%的最大估计值后,制造业就业占比开始下落。按不变价格计算的制造业产出峰值在发展过程中很晚才出现。实际上,产出开始下降的估计收入水平比数据集内观察到的都要高(以1990年美元计超过70000美元)。(①这些差异具有统计上的显著性。制造业占比达到峰值的对数收入的置信区间为95%,采用增量方法计算如下: manemp[8.45,8.97];nommva [8.79,9.58],以及realmva [10.16,12.27]。manemp(和nommva)的置信区间不与realmva的重叠。manemp和nommva序列很容易通过Lind and Mehlum(2010)用于检验人均GDP对数是否存在倒U型关系的测试,而realmva无法通过是由于极值出现在所观察的收入范围之外。)我们将在第6节里看到,1990年后的数据显示,在收入水平还没到1990年以前一半的时候,这一下降便早早来临了。(注意,就产出而言,峰值占比本身并无多大意义,因为它们取决于将当前价格转换为不变价格所选定的基准年。)

文献主要聚焦于对制造业占比逐渐下降的两种可能解释(Ngai and Pissarides,2004;Buera and Joseph,2009;Foellmi and Zweimuller,2008;Lawrence and Edwards,2013;Nickell et al.,2008)。一种是需求侧的,主要解释是消费偏好从商品转向服务。这本身不会造成峰值出现时间的差异,因为纯粹的需求转变会对制造业数量(产出和就业)形成类似的影响。第二种解释是技术面的,主要观点是制造业的生产率增长比其他经济部门快。只要替代弹性小于1,就会导致制造业就业占比下滑,但制造业产出占比并不会下滑。我们需要综合供给侧和需求侧的原因,以解释制造业比例的下降以及之后产出相对于就业的反转。

令事情更加复杂的是,技术和需求冲击的影响关键取决于经济体是否开放贸易(Matsuyama,2009)。我要暂时搁置这些问题,等到第7节再把技术、需求、贸易与去工业化联系起来,并给出相应的分析结果。

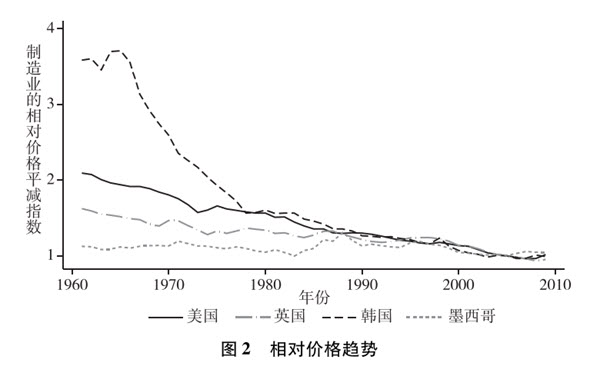

如图1所示,nommva也比realmva更早到达峰值,尽管没有manemp那么早。这种差异的出现,与发展过程中相对价格的变化不无关系。随着国家越来越富裕,制造业的相对价格往往会下降,趋向于抑制按当前价格计算的制造业增加值占比。图2显示了样本中四个国家的模式。自1960年代初以来,美国制造业的相对价格已经下降了一半以上。英国的下滑幅度略小。而在飞速增长的韩国,制造业相对价格迅猛下降了250%。与此同时,墨西哥的相对价格却几乎保持不变。

|

这些趋势也大体与制造业驼峰的技术面解释相一致。制造业生产率的更快速增长,通过标准的供需渠道降低了制成品的相对价格。这反过来又导致nommva比realmva更早达到峰值(如图1所示)。

3. 随着时间推移的去工业化

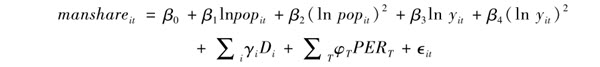

图1表明,去工业化是国家发展的共同命运。我的兴趣是检查近期去工业化是否更加迅速。为此,我使用一个基本设定,控制了人口和收入趋势的影响[包含人口对数(pop)和人均GDP(y)的二次项)]以及国家固定效应(Di)。基线回归如下所示:

|

manshare表示三个去工业化指标中的一个。我可以通过国家固定效应考虑任何国家的特性(地理、资源禀赋、历史),为不同国家的制造业创建不同的基线条件。我的主要关注点在于随时间改变的趋势,通过时期虚拟变量(PERT)[T=1960年代,1970年代,1980年代,1990年代,以及2000年代(覆盖了从2000年到样本的最后一年,也即2012年)]刻画这些趋势。这些虚拟变量的估计系数(φT)可以让我们评估相对于排除在外的1960年以前,各个时期制造业承受的共同冲击的影响。

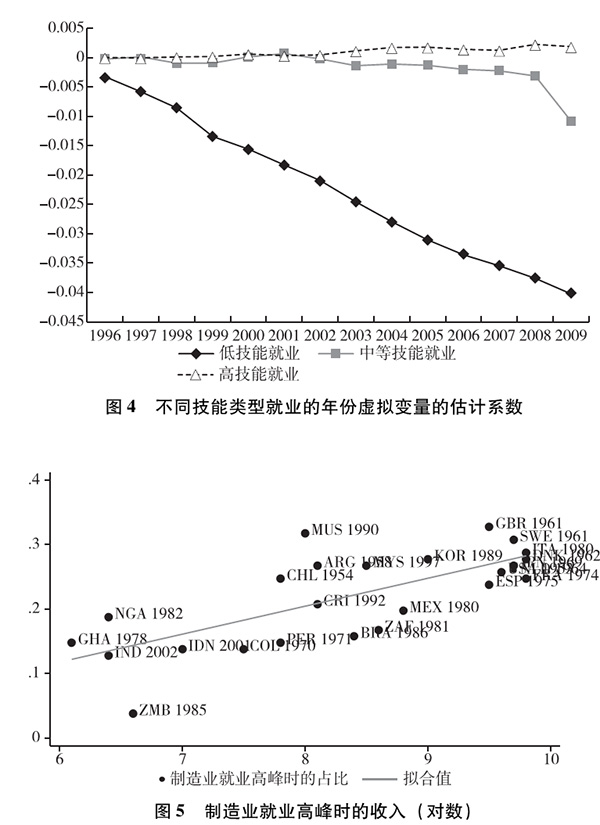

表2显示了制造业三项指标manemp、nommva和reamva的两个版本的基线结果。第(1)列到第(3)列限于普通样本,以便所得结果对全部指标都有可比性。第(4)列到第(6)列采用最大可能的样本。普通样本有1995个观测值,其他的有2128—2302个观测值。

在这两种设定中,manemp和nonmva的结果非常相似。不论哪种情况,我们都发现随着时间的推移出现了显著的下降趋势,而manemp的下降幅度比nonmva更大。使用普通样本的估计值,样本中的国家2000年后的manemp平均水平比1950年代低11.7个百分点,比1960年代低8.8个百分点(0.117-0.029)。相应的nommva分别减少8.5和7.4个百分点。

realmva的下降幅度较小,而且在普通样本中只有1990年后的时期显著。根据我们是使用普通样本还是最大样本,相对于1960年以前时期,2000年后的负面冲击为3.5—5.9个百分点。

|

图3a到图3c提供了一种直观的结果。该图描绘了时期虚拟变量的估计系数(在95%的置信区间内)。控制收入和人口趋势后,数据仍然显示制造业占比随着时间稳步下降。就业的下降最为剧烈;实际制造业增加值占比的跌势虽然没有那么强劲,但在1990年后仍然明显。制造业就业和活动可以说已经大规模消失了。

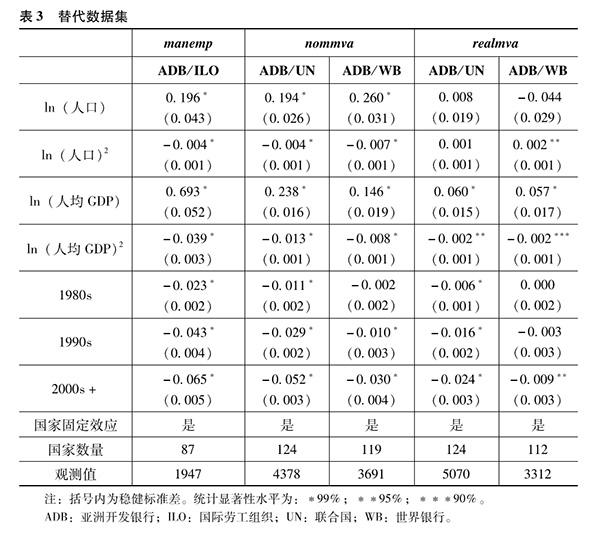

表2的样本均衡覆盖了发达国家和发展中国家,但国家的数量只有42个。为确保结果也能表征其他国家的趋势,我转向亚洲开发银行的数据库,它包括了更多的国家(提供了87个国家的manemp数据以及124个国家的nommva和realmva数据)。这一数据库的缺陷是,覆盖范围是从1970年开始(Felipe and Rhee,2014)。所以我的时期虚拟变量仅取1980年代、1990年代和2000年代,而排除了1970年代。需要说明的是,亚洲开发银行的数据库提供了两个版本的制造业增加值数据,一个使用联合国的数据,另一个使用世界银行的数据。回归结果列于表3,和之前的结果十分相似。

|

同样,随着时间的推移,下行趋势最强的是manemp,与1970年代相比下降了6.5个百分点[和表2中7.3个百分点(0.117-0.044)非常吻合]。nommva相对于1970年代下降幅度为3.0或5.2个百分点,取决于使用哪个数据序列。最后,realmva下降了0.9—2.4个百分点。

4. 不同国家组的去工业化

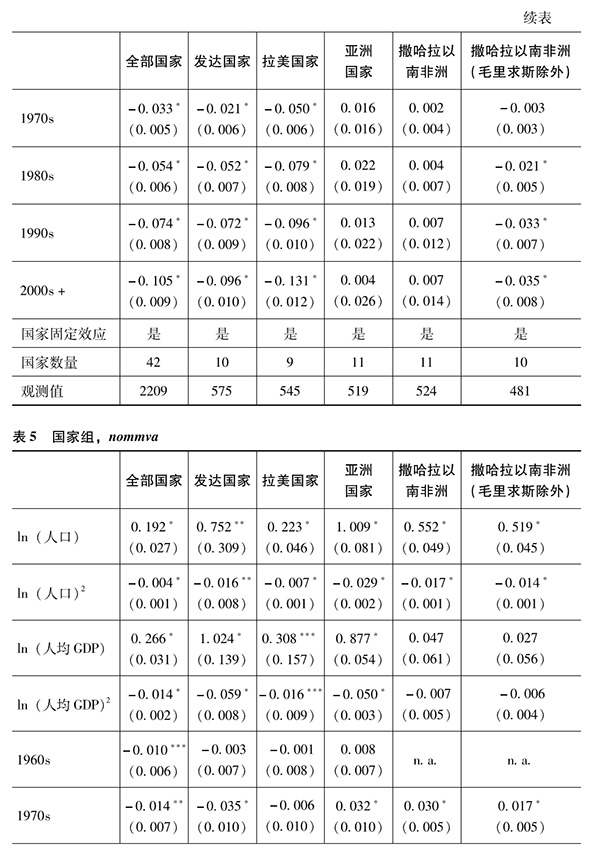

我们可以观察不同国家组的去工业化模式,从而了解这些趋势的成因。表4、表5和表6分别对manemp、nommva和realmva做了观测。每张表为下列各组国家进行基线回归:(a)发达国家;(b)拉美国家;(c)亚洲国家;(d)撒哈拉以南非洲国家;(e)除毛里求斯外的撒哈拉以南非洲国家。请注意,由于没有1950年代撒哈拉以南非洲国家的数据,因此该地区的时期虚拟变量是从1970年代开始。另外,我们的全球样本中有两个国家(埃及和摩洛哥)不属于任何组群,所以不包含在这些组别的估计中。(①另一种更有效的评估形式是,在一个单一的全球回归分析里引入X组时期虚拟变量。然而,表4到表6的结果显示,各组人口和收入方面的估计系数存在相当大的差异。因此,允许这些系数发生变化而可能降低集合的基数似乎值得。既然特定组别回归中的时期虚拟变量的系数估计大都是严格的,因此效率上的损失就不会造成很大的实际差异。)

|

|

|

|

亚洲的研究结果更是惊人。亚洲是最近一段时期虚拟变量中manemp没有呈负值的唯一地区(如果撒哈拉以南非洲国家的样本不包括毛里求斯)。而最近时期realmva的估计实际上是统计上显著为正的。这些结果表明,亚洲的制造业就业不仅逆全球趋势而行,还成功保持了按照其收入和人口预期的更为强劲的制造业绩效。

表现最差的是拉丁美洲,该地区最近时期的manemp和realmva都出现了显著的下降。而nommva的下降并不显著,表明那里的制造业相对价格并没有像其他地区那样大幅下降。最后,撒哈拉以南非洲地区的估计主要取决于样本是否包括强大的制造业出口国毛里求斯。如果不包括毛里求斯,撒哈拉以南非洲国家就是工业化所有三项指标的大输家。依照1970年代realmva的突出表现来看,近几十年里它们的产出去工业化尤其剧烈(表6中的1970年代虚拟变量的显著正系数捕捉了这一变化)。由于撒哈拉以南非洲国家仍然非常贫困,且被广泛视为出口导向的劳动密集型制造业的下一个前沿,这些结果相当令人震惊。

对亚洲的相关研究以及包含毛里求斯后非洲情况发生的改变都表明,这些结果的变动与比较优势的模式有关,尤其与国家在全球制造业贸易中的表现好坏有关。为了验证这一观点,我将样本国家分为两组:(a)制造业出口国和(b)非制造业出口国。我使用两个基于贸易构成的标准来区分样本:如果制造业出口占比超过75%,则为制造业出口国;如果制造业出口比例低于进口比例,则为非制造业出口国。

如表7所示,结果明显支持比较优势假说。不论使用哪个标准,制造业出口国中制造业就业下降幅度都比较小。反之,非制造业出口国的realmva遭遇了显著为负的时期效应;对制造业出口国而言,系数符号变为正,偶尔在统计上显著。使用亚洲开发银行的数据进行回归(涵盖更多的国家),得出了类似的结果(表8)。这两组样本的manemp的时期效应没有明显差别,但是realmva的结果显示了更强的不对称性。

总而言之,去工业化的地理格局似乎与全球化休戚相关。我们的研究结果明显反映了最近几十年全球制造业活动向东亚(尤其是中国)的大幅转移,而拉美国家和撒哈拉以南非洲国家则是发展中地区的输家(见表1)。具有较强制造业比较优势的国家均已设法避免了实际制造业增加值占比的下滑,制造业就业岗位的损失也不太严重。耐人寻味的是,从产出端来看,全球化和亚洲出口国崛起带来的冲击已经由其他发展中国家承担,而不是发达经济体。最让人惊讶的是,拉丁美洲制造业遭受的不利就业影响甚至比发达国家更大。

5.按技能分组的就业去工业化

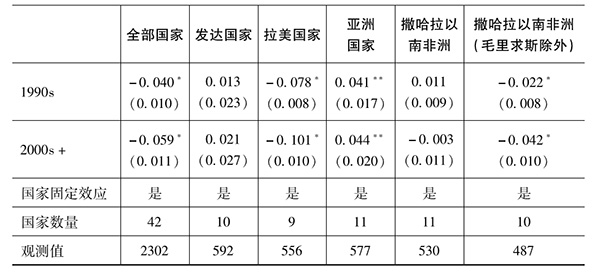

以上结果表明,去工业化现象最清晰最显著的表现在就业层面。最近几十年里,只有那些具有强大制造业比较优势的国家避免了制造业就业(占总就业比例)的持续滑落。查看世界投入产出数据库社会经济账户(WIOD,Timmer,2012)可以深入探索就业侧遭遇的影响。这些数据详细分析了三类工人(低技能、中等技能和高技能)的制造业就业情况;时间跨度为1995—2009年,包含40个国家,不过覆盖范围严重偏向欧洲(国家列表参见附录)。

|

|

|

图4描绘了年份虚拟变量的估计系数。所得结果令人大跌眼镜,随着时间的推移,就业机会的减少几乎全部出现在低技能工人领域。制造业的低技能就业比例在1995—2009年间下落了4个百分点,极具统计显著性。相比之下,中等技能就业的下降微不足道,而制造业中高技能就业比例在同一时期甚至稍有提升。图4清晰地表明,低技能工人承担了近期贸易和技术变化对制造业产生的大部分冲击。

|

6. 过早去工业化

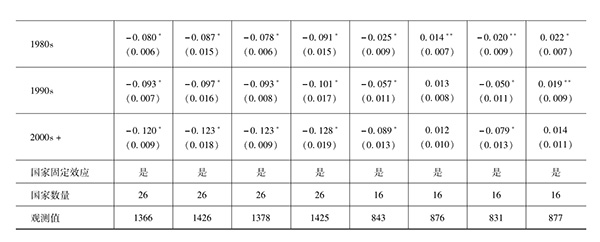

我们目前的研究结果表明,后发工业化国家所能达到的工业化峰值(以manemp和realmva来衡量)大大低于早期工业化国家。我们用manemp*和realmva*表示峰值水平。有证据揭示,它们会在较低的收入水平上达到这些峰值;以y*表示工业化达到峰值时的收入水平。我们的基线回归反映了制造业驼峰随着时间向下移位,但是并未发现曲线有移近原点的可能性。

图5显示,近期的工业化国家manemp*和y*其实都比较低。该图呈现了工业化就业达到峰值时的manemp和y水平。(我通过单独观察各个国家并直观识别manemp开始下降的年份来确定转折年。)比较图5两端的两组国家。英国、瑞典、意大利等西欧国家在人均收入约为14000美元(以1990年美元计)时攀上工业化巅峰。印度和许多撒哈拉以南非洲国家达到它们的制造业就业占比峰值时,收入水平仅700美元。(①类似的图表,参见Felipe and Rhee(2014)。)

图5是一种启发式的探讨(heuristic exercise),经不起统计检验。为了更系统地检验工业化倒U型曲线如何随时间而变化,我的回归分析省略了1990年代以后的时期虚拟变量、收入和收入的平方项以及交叉项。以1990年作为断点有些武断。但它保证了两边都有足够的观测值,而且作为全球化加速的一道时间分界线也是有效时点。结果如表9所示。对于manemp和realmva,两个交叉项的估计系数在统计上均高度显著。此外,这些系数的符号证实了图5显示的模式。

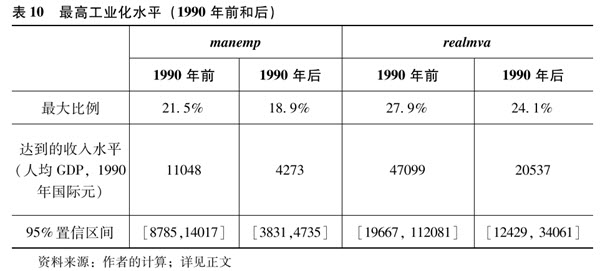

根据表9的估计结果,图6和图7绘制了1990年前后相对于收入的模拟工业化水平。我们可以看到驼峰形曲线在后期如何移近原点,在就业层面尤为突出。(②Amirapu and Subramanian(2015)提供了类似的图表,使用的是《世界发展指标》的工业就业数据。)运用相同的结果,我们可计算每个子时段的manemp*和realmva*,以及对应的y*。这些结果全部显示在表10中,并表现出显著的差异。该表还说明,采用增量法计算的y*估计值的置信区间为95%。manemp的这些范围并不重叠,表明1990年前后的区别具有统计上的显著性。realmva的置信区间还要更宽,这使我们无法在产出方面得出强有力的结论。

|

|

概括地说,1990年以来,各国达到制造业就业和产出占比峰值时的收入水平,是1990年以前就达到峰值时的40%左右。就业遭受的影响极具统计显著性。至于对产出的影响,平均而言几乎同等巨大,在不同的国家组群中差异很大。所以,很难对realmva得出千篇一律的结论,因为1990年前后的趋势在统计上有显著的差异。

7.一些统计分析

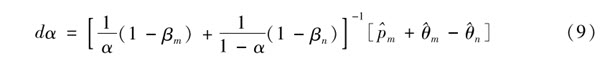

为了探查需求、技术和贸易如何影响制造业的规模,我考虑用一个简单的两部门模型。关于制造业倒U型模式的决定因素,之前的文献已有大量研究。如前所述,我的重点不在于此,而是关注制造业比例随着时间向下移动背后的力量。这个模型十分简单,在我看来并无新意。基本上它总结了现有文献的结果。框架的主要优势在于,它审视不同冲击对工业化就业和产出测量指标造成的影响。[有关结构性变化更完整的正规论述,参见Matsuyama(1992, 2009),Ngai and Pissarides(2004),Buera and Joseph(2009),Foellmi and Zweimuller(2008)以及Nickell et al(2008)。](①关于收益递增和产业关联的工业化模型,也可参见 RodriguezClare(1996)、Venables (1996)和Rodrik(1996)。)

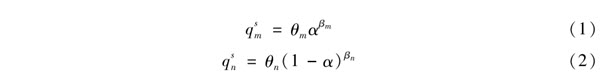

假设把经济划分为制造业(m)和非制造业(n),劳动力恒定为1。制造业就业占比(manemp)记为α。这两个部门的生产函数展现了劳动边际收益递减,表示如下:

|

需求侧变化率的表示十分方便,可以在变量的上方加“帽”显示比例的变化(= dy/y)

|

其中σ是两种商品之间的消费替代弹性。两个商品市场出清方程为:

|

|

这个方程显示了两个部门的劳动力的边际产品价值。

因为我们只能确定相对价格,所以不妨把非制造品视为计价单位,pn固定为1。剩下7个内生变量:α,qdn,qsn,qdm,qsm,pm和x。我们需要一个额外的全球市场出清方程来同时确定pm和x。这反过来又需要给世界其他地区建模。在这里,我要走捷径提出两个极端假设。一种情况是,价格由国内市场的发展内生决定,而净贸易量则是外生的。第二种情况是,经济体足够小,只能是国际市场价格的接受者(因此x具有内生性,pm是参数)。(①我假定制造品是唯一的可贸易品。在现实中,许多服务也是可贸易品,而且跨国贸易的比例随时间在增加。尽管服务业占国内经济主导地位,它们还占不到全球贸易量的1/4。关于服务业贸易构成的测量等其他问题,见WTO(2010)。)这两种表征方法是为了分别反映发达国家和发展中国家的现状。

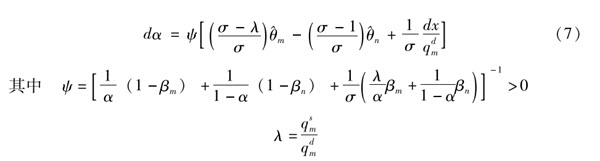

先考虑发达经济体的情况。对制造业就业占比进行比较静态分析,我们得到:

|

另一方面,技术进步(m,n)与α之间的关系,主要取决于制造业和非制造业的需求替代弹性的大小。姑且假设制造业的净贸易量很小因此λ≈1。那么,如果需求缺乏弹性(σ<1), 则α随着制造业技术进步(m)而降低,随着非制造业技术进步(n)而提高。通常情况下,制造业全要素生产率的增长更加迅速,从而引发就业去工业化。直观地说,技术进步引起的制造业相对价格下降并没有刺激对制造业足够多的额外需求,最终导致了制造业就业紧缩。当需求富有弹性(σ>1)时,上述结果正好相反。也有学者(Ngai and Pissarides,2004)得出了相同的结果。(①Baumol and Bowen(1965)以及Baumol(1967)都是研究服务业与制造业相对生产率增长带来的后果的经典作品。)

不过,制造业技术进步的影响还通过制造业的供需比例λ来介导。这是早期文献未曾强调的内容,它们通常假定经济是封闭的。假定一国是制造品净进口大国(λ1)。从方程(7)可以看到,只要σ-λ>0,那么与m相乘的系数就是正值。即便在σ<1,即制造业需求缺乏弹性时,也可能出现这种情况。所以我们得到一个相反的结果:制造品的需求缺乏弹性以及制造业的快速技术进步引起(就业的)去工业化。

这一结论背后的直观解释如下。国内供给量占总消费的份额越低,国内制造业的全要素生产率对相对价格的影响越小。当制造业经历了快速的生产率增长,相对价格的下降幅度就会减轻(相较于国内供给量占国内消费量更大比例的国家)。因此,达到均衡时的国内产出和就业比例就更大。在极端情况下,当技术进步对国内相对价格不起作用时,制造业就业会随着制造业全要素生产率的增长而增加。我们另一个基准案例表明,接受世界市场相对价格的小型开放经济体的情况确实如此。

然而,在我们转向这个案例之前,还应看看制造业的产出比例以及它如何受贸易和技术的影响。用αq表示制造业的实际增加值占比(realmva ):

|

现在我们可以把产出去工业化(dαq)和就业去工业化(dα)联系起来表示如下:

|

这表明,当冲击主要来自贸易或需求时(并且m=n=0),工业化的两个衡量指标总是朝着相同的方向变动。但是,如果就业去工业化源于制造业全要素生产率增长更快(m-n>0),那么制造业产出占比的变动可能极其轻微,甚至会增加。

为了更详细地观察这一现象,考虑如下情况:经济完全没有贸易,因而λ= 1。在这种情况下,制造业产出占比事实上必定上升。我们可以很容易从需求侧关系式(3)中得出这一点。制造业与其他部门生产率增长的差异压低了制造业的相对价格,这意味着dm=sm>dn=sn,因此dαq>0。或者,将(7)代入(8)式求解,得出:

|

由于σ<1时大括号内的项为正值,所以αq必然朝着与制造业生产率增长差异相同的方向变动。这表明,在贸易仅扮演小角色的经济体内,制造业技术的快速进步将导致就业去工业化,而不是产出去工业化。

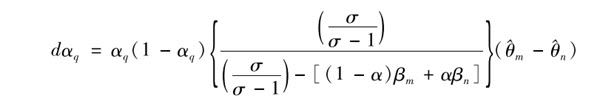

现在我们来探讨小型开放经济体案例。在这种情况下,我们视价格发生参数化改变,并且x具有内生性。进行比较静态分析后得出:

|

此刻制造业的技术进步对α产生明确的正面影响。非制造业的技术进步则起到明确的负面效果。制造业相对价格上升的作用如同制造业的技术进步。而且,结果并不依赖σ或其大小,因为贸易能使经济体的供给侧与需求侧脱钩。由于同样的原因,负面的国内需求冲击不会引发小型开放经济体的去工业化;国内生产商可以在世界市场销售多余的产出。正如松山(Matsuyama,2009)之前强调的,生产率增长与工业化之间的关系,很大程度上取决于我们把价格视为由国内决定还是由全球经济决定。(①Matsuyama(2009)指出,在经济全球一体化的情况下解释跨国结果必须小心谨慎。特别是,更快的生产率增长无须与各国制造业的更快速滑坡密切相关,即便生产率变化是全球制造业衰退的原因。另可参见Uy et al(2013),文中根据需求的各种假设,开发了一个有关生产率和贸易成本冲击的模型,并用它来解释韩国的结构变化模式。其作者发现,非位似需求(nonhomothetic demand)、制造业更快速的生产率增长以及制造业贸易成本的下降,都可以正确阐释结构性变化,但不包括1990年后发生的制造业衰退。)

这最后一组结果,对于解读已经快速去工业化的发展中国家的经历十分重要。这些国家往往仅占全球制造业市场的很小份额,因此可以把它们当作价格接受者。方程(9)揭露,这些国家的就业去工业化不可能是国内制造业全要素生产率快速增长差异所致。这种类型的技术进步将促进工业化而不是相反。在这一点上,发展中国家和发达国家截然不同,有大量证据表明,发达国家的国内技术进步是就业去工业化的首要原因。

然而作为价格接受者,这些发展中国家可能从国外“进口”了去工业化。在1980年代后半期和1990年代初,拉丁美洲大多数国家开展了贸易自由化,把自己转变为开放经济体。撒哈拉以南非洲不少国家也在差不多同一时间放开了贸易。如方程(9)所示,制造业相对价格的下降(m<0)——这是其他地方的技术进步、中国的崛起、国内贸易自由化或这三者共同作用的结果——将带来类似国内制造业技术退步所产生的影响。即使制造业的全要素生产率增长更快(相对于非制造业),这些国家仍会发觉自己正在经历就业去工业化。

换句话说,发展中国家的就业工业化需要的并不仅仅是制造业全要素生产率的更快增长(相对于国内其他部门)。它还需要制造业和非制造业之间的生产率增长差异必须超过世界市场上制造品相对价格的下降。我们的实证结果显示,只有极少数发展中国家持续完成了这一高难动作。

我们根据经济封闭的不同假设和冲击的性质建构了分析结果,总结在表11中。

|

这些都是其他条件不变情况下的结果,此时各个国家可以单独处理。当众多国家同时经受技术(或需求)冲击(需要我们明确引入世界市场的贸易额和相对价格)时,我们必须谨慎解释。考虑发达国家和发展中国家都发生制造业技术进步的情况。只要按不变价格计,制造品的(全球)供给超过非制造品供给,所有国家的结果就都是m< 0。制造业技术进步较少的国家,将遭遇制造业产出的下降,即使其制造业生产率已经提高。当全球的制造业全要素生产率大都出现增长时,只有那些全要素生产率增长更快的国家才能避免去工业化。因此,拉丁美洲和非洲作为开放经济体若要经历工业化,必须有比世界其他国家更迅速的制造业全要素生产率增长,但这显然没有发生。

最后,我们还可以运用这个框架,解释开放经济体的资源租金及相关的“荷兰病”问题。许多拉丁美洲和非洲国家都经历了资源发现和商品价格上涨带来的初级产品部门的蓬勃发展。在该模型中,资源繁荣就相当于非制造业部门的生产率增长和/或价格提升(均相对于制造业部门而言)。小型开放经济体因此受到的影响可以从表11B部分的前两列看出:经济体发生了就业和产出的双重去工业化。实际上,资源繁荣放大了贸易对具有初级产品比较优势的国家造成的去工业化效应。(①援助资金流入的作用近似于资源繁荣,抬高了非贸易品的价格,并降低了制造品的相对价格。有关撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的这些问题的探讨,分别参见 Rajan and Subramanian(2011)以及Palma(2014)。)

8. 结束语:意义和结果

要了解本文所阐述的全球制造业转型,可以将全球经济类比为一个封闭经济,它由三类地区构成:已经工业化的高收入地区、具有强大制造业比较(或领先)优势的低收入地区,以及没有这类优势的低收入地区。(①非常感谢一位匿名评审提出的封闭型经济的类比。)该经济体面临的是双重冲击:(低技能)劳动力节约型技术进步和各地区间运输/交易成本的下降。于是我们会观察到下列模式:(i)高收入地区的制造业就业急剧萎缩,对制造业产出(按不变价格计)的影响取决于技术(正面)冲击和贸易(负面)冲击之间的大小;(ii)在具有制造业比较(或领先)优势的低收入地区,产出和(可能)就业率会有所增加;(iii)其他低收入地区的产出和就业率双双滑落。这些结果捕捉到的趋势,我们可以分别从发达经济体、亚洲制造品出口国和其他发展中经济体观察到。

低中等收入国家应该如何防范“过早”去工业化?前一节将生产率增长视为外生因素,并以此来考察它对不同经济结构下的工业化的影响。但是,还存在从工业化到整体经济生产率的逆向因果关系,尤其在发展中国家。在低收入经济体中,劳动力从农村转移至生产率通常更高的城市工厂,从而形成生产率增长的一个重要泉源。工业化促进经济增长既因为这种再配置效应,也因为中长期制造业往往会经历相对强劲的生产率增长。实际上,有组织的正式制造业似乎表现出了无条件趋同,因此成为有力的增长引擎(Rodrik,2013,2014)。(②Young(2013年11月及近期)提出一些重要问题,涉及跨部门生产率的差距和制造业与非制造业生产率增长的差距,认为造成这些差距的原因可能是基于不可观察到的工人技能选择效应。某种程度上制造业生产率更高是因为雇佣更多有能力的工人,失去了它的“专门性”。特别是,制造业吸收的更多劳动力不会提高整个经济的生产率,因为被引入制造业的边际工人将属于生产率较低的类型。然而,即使选择效应的确存在,也并不清楚它们是否可以解释为什么离前沿更远的制造业经历了更快的劳动生产率增长(如我在2013的文章中所述)。最近Franck and Galor(2015)的一篇论文指出,早期工业化可能对一个国家产生不利的长期影响:这些作者发现,法国较早采用工业技术的地区,其收入和人力资本水平最终都较低。但是,尚不确定这样的结果对于跨国增长模式有什么影响。法国属于后工业化国家,而跨区域的研究结果以工业化为条件,并在国家范围内出现趋同。)从这个角度看,过早去工业化对发展中国家并非好事。它踢走了低收入国家经济快速上升的“梯子”。(①对本文所讨论的趋势进行全面的福利评估时,除了过早去工业化导致的生产率提高,还须考虑其他影响。对于制造品净进口的发展中国家而言,发达国家技术进步引起的全球相对价格下降,代表了贸易条件改善和(静态的)福利增加。(至于制造品净出口的发展中国家,则造成相应的贸易条件恶化。)制造业价格下降也可能降低发展中国家的资本品的成本,从而刺激投资。对于在那些因信贷市场或其他原因使私人投资处于次优状态的国家,这将是额外的福利收益来源。理论上,可以使用此处和我2013年文章的结果,给代表性国家的这类影响分别附加一些数量级。不过,这并非本文的讨论范畴,所以还是留待将来研究。)

发展中国家已普遍出现了上述结果。在拉丁美洲,随着制造业的缩水,非正规部门渐渐增多,整个经济的生产率都受到了波及。在非洲,城市移民涌入规模很小的服务行业而非制造业,尽管中国的投资不断增长,但暂时还没有迹象表明工业有显著复苏。我和麦克米兰(McMillan and Rodrik,2011)分析了发展中经济体各行业的就业模式,发现拉丁美洲和非洲的劳动力一直朝着错误的方向发展——进入低生产率的服务业,远离诸如制造业等高生产率的部门。所以,这些国家近几十年来的结构变化导致的结果是增长下降,完全不同于1950—1975年间结构变化对增长有强有力的积极贡献的时期(也参见 de Vries et al,2013;McMillan et al,2014)。(②随着制造业从亚洲移向低工资国家,这些趋势或将发生逆转。事实证据(比如中国在埃塞俄比亚和卢旺达等国的制造业投资的兴起)以及McMillan et al(2014)提供的一些更系统的佐证表明,撒哈拉以南非洲的制造业可能会有各种形式的重建。但事实上我们几乎看不到制造业曲线出现过双驼峰,所以这种可能性值得怀疑。)

从1990年代中期开始,发展中国家始终不乏增长。但除了亚洲和一小批制造品出口国以外,有证据(引用于前一段)表明,这种增长并非由传统的工业化机制所驱动。很多增长似乎缘自资本流入、外部转移支付或大宗商品价格上涨,因而人们对其可持续性抱持怀疑。(③例如在非洲,参见 African Center for Economic Transformation(2014),文中强调,如果想维持近期的增长率,需要实现生产多样化和结构转型。)

缺乏可观的制造业,这些经济体就不得不开辟新的增长途径。一种可能性是服务业主导的经济增长。许多服务业如信息技术和金融等,都是高生产率和可贸易的,大可担当起制造业一直扮演的“扶梯”角色。然而,这些服务行业通常属于技能密集型,无法像制造业那样吸收低收入和中等收入经济体充裕的低技能劳动力。其他大部分服务业都有两个缺点,要么在技术上不是很有活力;要么是不可贸易的,这意味着它们迅速扩张的能力受制于国内其他经济部门的收入(和生产率)。

以上所述并不是说发展中国家只能停滞不前。正如我在2014年的文章中论述的,通过改善经济的基本面——更好的制度,人力资本、技能和知识的不断积累,是有可能实现适度增长的。尽管制造业衰退,发达国家还是能以每年1.5%—2%的速度增长。但要赶上前沿国家需要更高的增长率。除了极少数资源丰富的经济体,发展中国家向发达国家持续快速的经济趋同始终需要工业化。(①我在2014年的文章中指出,绝大多数至少体验过30年4.5%或更高增长率的国家,都经历了快速的工业化。这大致由两类经济体组成:一部分是1950年代和1960年代欧洲的外围国家(如西班牙、葡萄牙、以色列),一部分是1960年代以来的东亚经济体(如韩国、中国台湾、马来西亚)。例外的是一些资源丰富的小国(如博茨瓦纳、阿曼、赤道几内亚),当中不少国家最终发生了倒退。在那篇论文里,我提出一个框架以区分增长的两种渠道,其相互重叠但明显不同:依赖整体经济技能和制度能力积累的“基本面”渠道,和倚重工业化的“结构转型”渠道。我认为,借助于前者可能会有缓慢温和的增长,但快速的经济趋同需要后者。)

过早去工业化的政治后果更显微妙,但可能也更加重要。从历史上看,工业化在西欧和北美地区打造现代民主政治国家中发挥了基础性作用。工人运动(工业化的产物),导致了人们要求扩大选举权并最终创建了福利国家。正是精英和有组织劳工之间的讨价还价促成了民主的发展(Acemoglu and Robinson,2009)。在当今的发展中国家,劳工组织的薄弱很可能催生不同的政治发展路径,未必有利于实现自由民主。尤其是,身份或民族分裂取代阶层分裂成为政治领域的核心议题,也许会繁衍出“选举的”或“非自由的”民主国家。我和穆坎德(Mukand and Rodrik,2015)提出的一个正式模型正好反映了这个观点。

这些思考必然带有推测性。然而,不管具体结果如何,过早去工业化都表明,今天的发展中国家的未来将不同于今天的发达社会的过去——无论是经济方面还是政治方面。

(颜超凡译)

|

|

奥地利、德国、荷兰、比利时、加拿大、中国、希腊、波兰、美国、印度、保加利亚、匈牙利、葡萄牙、日本、塞浦路斯、爱尔兰、罗马尼亚、韩国、捷克共和国、意大利、斯洛伐克共和国、澳大利亚、丹麦、斯洛文尼亚、拉脱维亚、巴西、中国台湾、爱沙尼亚、立陶宛、西班牙、墨西哥、芬兰、卢森堡、瑞典、印度尼西亚、法国、马耳他、英国、俄罗斯。

资料来源:Timmer (2012),最新更新请访问http://www.wiod.org/protected3/data/update_sep12/SEA%20Sources_June2014.pdf

参考文献

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2009). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

African Center for Economic Transformation. (2014). Africa Transformation Report, 2014. Accra, Ghana.

Amirapu, A., & Subramanian, A. (2015). Manufacturing or services? An indian illustration of a development dilemma. Washington, DC: Center for Global Development and Peterson Institute.

Baumol, W. J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. The American Economic Review, 57(3), 415426.

Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1965). On the performing arts: The anatomy of their economic problems.The American Economic Review, 55(1/2), 495502.

Buera, F. J., & Kaboski, J. P. (2009). Can traditional theories of structural change t the data? Journal of the European Economic Association, 7(23), 469477.

Corden, W. M. (1984). Booming sector and Dutch disease economics: Survey and consolidation. Oxford Economic Papers, New Series, 36(3), 359380.

Dasgupta, S., & Singh, A. (2006). Manufacturing, services and premature deindustrialization in developing countries:A Kaldorian analysis. UNUWIDER, United Nations University Research Paper,No. 2006/49.

de Vries,K., Timmer,M. P.,& de Vries,G. J. (2013). Structural transformation in Africa: Static gains, dynamic losses, GGDC research memorandum GD136. Groningen Growth and Development Centre, University of Groningen.

Felipe, J., Mehta, A., & Rhee, C. (2014). Manufacturing matters... but its the jobs that count. Asian Development Bank Economics Working Paper Series, No. 420.

Foellmi, R., & Zweimuller, J. (2008). Structural change. Engels consumption cycles and Kaldors facts of economic growth. Journal of Monetary Economics, 55, 13171328.

Franck, R., & Galor, O. (2015). Is industrialization conducive to longrun prosperity? Brown University,

unpublished paper.

Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of economic growth of the United Kingdom: An inaugural lecture.Cambridge (England): Cambridge University Press.

Lawrence, R. Z., & Edwards, L. (2013). US Employment deindustrialization: Insights from history and the international experience. Peterson Institute for International Economics, Policy Brief No. PB1327.

Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010).With or without u? The appropriate test for a Ushaped relationship. OxfordBulletin of Economics and Statistics, 72(1), 109118.

Maddison, A. (2009). Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 12008 AD. Available at http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm.

Matsuyama, K. (1992). Agricultural productivity, comparative advantage, and economic growth. Journal of Economic Theory, 58(2), 317334.

Matsuyama, K. (2009). Structural change in an interdependent world: A global view of manufacturing decline. Journal of the European Economic Association, 7(23), 478486.

McMillan,M.,& Rodrik, D. (2011). Globalization, structural change, and economic growth. In M. Bachetta & M. Jansen (Eds.), Making globalization socially sustainable. Geneva: International Labor Organization and World Trade Organization.

McMillan, M.,Rodrik, D., & VerduzcoGallo, . (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. World Development, 63, 1132.

Mukand, S., & Rodrik D. (2015). The political economy of liberal democracy. Unpublished paper.

Ngai, L. R., & Pissarides, C.A. (2004). Structural change in a multisector model of growth. Center for Economic Performance, London School of Economics.

Nickell, S., Redding, S., & Swafeld, J. (2008). The uneven pace of deindustrialization in the OECD. Center for Economic Performance, London School of Economics.

Palma, J. G. (2014). Industrialization, ‘premature’ deindustrialization and the Dutch disease.Revista NECAT, 3(5), 723.

RodríguezClare, A. (1996). The division of labor and economic development. Journal of Development Economics, 49(1), 332.

Rodrik, D. (1996). Coordination failures and government policy: A model with applications to East Asia and Eastern Europe. Journal of International Economics, 40(12), 122.

Rodrik, D. (2013). Unconditional convergence in manufacturing. Quarterly Journal of Economics, 128(1), 165204.

Rodrik, D. (2014). The past, present, and future of economic growth. In F. Allen, et al., Towards a better global economy: Policy Implications for Citizens Worldwide in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press.

Sachs, J.D.,& Warner,A.M. (1999).The big push, natural resource booms and growth. Journal of Development Economics, 59(1), 4376.

Timmer, Marcel P., de Vries, G.J., & de Vries, K. (2014). “Patterns of Structural Change in Developing Countries,” Groningen Growth and Development Center Research Memorandum 149.

Timmer,M. P. (Ed.). (2014). The world inputoutput database (WIOD): Contents, sources and methods.WIOD Working Paper Number 10.

Uy, T., Yi, K.M.,& Zhang, J. (2013). Structural change in an open economy. Journal of Monetary Economics, 60(6), 667682.

van Wijnbergen, S. (1984). The ‘dutch disease’: A disease after all?. The Economic Journal, 94(373), 4155.

Venables,A. J. (1996).Trade policy, cumulative causation, and industrial development. Journal of Development Economics, 49(1), 179197.

Veugelers, R. (Ed.). (2013). Manufacturing Europes future. Brussels: Bruegel.

World Trade Organization (2010). Measuring trade in services. Geneva: WTO.

Young, A. Structural transformation, the mismeasurement of productivity growth, and the cost disease of services. American Economic Review, forthcoming.

Young, A. (2013). Inequality, the urbanrural gap, and migration. Quarterly Journal of Economics, 128, 17271785.

Dani Rodrik,哈佛大学肯尼迪政府学院教授。作者感谢Elias Sanchez-Eppler、Russell Morton和Juan Obach提供的专业研究协助,Robert Lawrence和Arvind Subramanian的有益探讨,David Romer的评论,以及Jesus Felipe分享他的数据库。四位审阅人提出了极富建设性的意见,敦促我做出改进。原文发表于Journal of Economic Growth,DoI 10.1007151887-015-9122-3。感谢作者授权我们翻译并发表该文。