中国人喜欢盖棺定论,一个人死了会给他一个确定的评价。但这事放在冯友兰先生身上,比较困难,因为这位哲学泰斗是很不好评述的,生前就是一个备受争议的人,死后的是非也一直延绵不绝。郭罗基用六个字道出了评价之难:高智商,低人格

中国哲学泰斗的重大政治污点

《伐林追问》第119期,2020年7月10日首播

◆高伐林

上次《伐林追问》节目之后,观众对冯友兰的评价很有分歧。这一期我就接着来说冯友兰。

冯友兰曾经被列为“四大无耻文人”之一,“四大无耻”有多个版本,有一个版本是郭沫若、老舍、臧克家、冯友兰。作为特定时期的抗争,作为民众爱憎的宣泄,我理解“四大无耻”这种说法,但是必须指出,这是民族正气、良知的一种非正式表达,并不是对他们的全面、理性和客观的评价。对郭沫若,我看也不能一言以蔽之,他有卑劣言行,必须揭露和否定,但他还有很多侧面。

中国哲学家冯友兰。

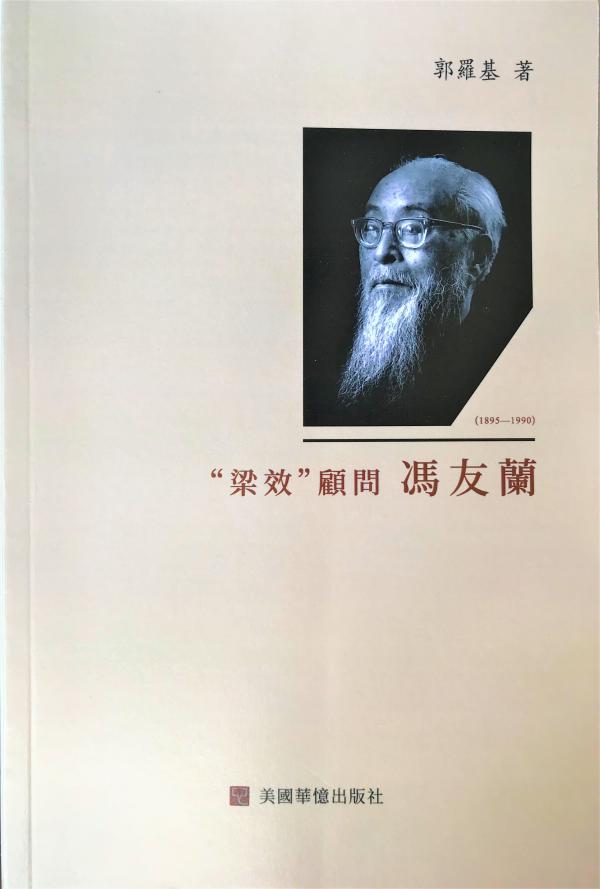

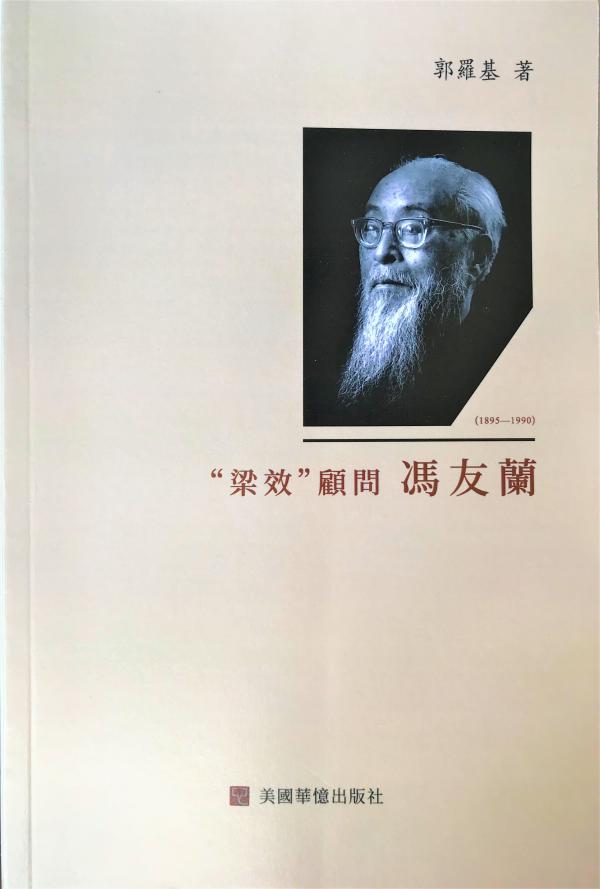

我要介绍一本关于冯友兰的新著:美国华人老学者郭罗基先生的《梁效顾问冯友兰》,今年(2020)3月在美国华忆出版社出版。

郭罗基今年(2020)八十八岁,八十八岁在中国被尊称为“米寿”——米字就是“八十八”组成的。郭罗基1955年考入北京大学历史系。1958年,提前毕业并留校任教。文革中和改革初期经受了很多风浪。我知道这个名字,是在思想解放运动中,读到郭罗基一系列文章《思想要解放,理论要彻底》《谁之罪?》连翩而来,让我想起杜甫的一句诗:“凌云健笔意纵横”。尤其是1979年6月24日,郭罗基在《光明日报》上发表《谁之罪?》,愤怒控诉张志新遇害前被割喉的骇人听闻的罪行,文章不胫而走,洛阳纸贵,让多少人挥洒热泪,让多少人掩卷深思:为什么在伟光正的党领导下,在最美好的社会主义制度下,会发生这么惨烈残酷的悲剧?!

学者郭罗基。

四个月之后,他又在《人民日报》上发表一篇《政治问题是可以讨论的》。这个题目,有很强的针对性,当时思想界知识界都在争取学术自由能够松绑,纷纷说“学术问题是可以讨论的”,不要轻易给人上纲上线扣“政治帽子”。但是郭罗基却说,“政治问题也是可以讨论的”!今天我们在自由民主环境中听来,这个论断很平常啊,不过就是常识嘛!但在七十年代末,这是石破天惊、振聋发聩!

这些文章严重得罪了当权派。邓小平说郭罗基是“资产阶级自由化的代表人物”,几次下令,把郭罗基赶出北大、赶出北京,并催促:怎么还没办?1982年,他被调到南京大学,后来更被中共组织拒绝其党员重新登记,教授和博导资格被取消。1992年11月,他应邀前往美国,在哥伦比亚大学东亚研究所作研究。1995年,转至哈佛大学法学院任资深研究员。2005年5月,他获得赫尔曼·哈米特受迫害作家奖。后来退休了,住在美国中部。

郭罗基在他的著作中都附有一份小传,在这本新著《梁效顾问冯友兰》的最后也附了。其中许多内容很有趣,他这么说自己:

郭罗基(左)与方励之。

小学没有毕业就上中学,中学没有毕业就上大学,大学没有毕业就当教师。

平生没有任何学位,自己没有学位,还要指导别人读学位。

当学生学的是历史,当教师教的是哲学,当研究员研究的又是法学。

鼓吹言论自由,反而被剥夺言论自由。

为追求民主而加入共产党,在共产党内却饱受不民主之苦。

因怀抱理想而被吸纳入党,又因坚持理想而被清除出党。从党内的异议份子变成党外的反对派。

在盛行马克思主义的中国搞自由化,在自由化的美国又讲马克思主义,在哥伦比亚大学开设马克思主义课程。

为中国而研究,研究成果又进不了中国。

16岁被国民党政府列入追捕的黑名单,60岁又被共产党政府列入放逐的黑名单。

中国政府始而不准出国,出国后又不准回国。

四位中国自由化人士1993年1月相聚美国。右起:方励之、郭罗基、王若望、刘宾雁。

他的小传,用胡平的话来说:既勾画出时代的变迁,又描述了个人命运的起伏。字里行间,透露出达观、幽默,对世俗功利的淡泊,对理想的始终不渝。可亲,可敬。

郭罗基想写“梁效”,想写冯友兰,久有此意,2016年终于动笔。我们上一期介绍过,“梁效”是“两校”的谐音,是北大、清华写作组所起的笔名,是毛泽东和“四人帮”直接控制的御用工具,这个写作组就设在北大校园里;而冯友兰就在郭罗基1982年前所任教的北大哲学系,打过不少交道,应该说相当了解。但是他1992年出国后,20多年不准回国,无法获取材料。多亏他的儿子从上海到南京,费了很大功夫,将家中所有的书籍和材料编了索引,再把郭罗基指定所需的书籍和材料陆续寄到美国。他的弟弟和好友,帮他复印、扫描,用电子邮件传来。正当完稿之际,2018年6月,86岁的郭罗基遭遇严重车祸,肋骨断了四根,并伤及大脑,写作只能停顿,休养很长时间,忍着病痛,重操旧业,终于完成了31万字的《梁效顾问冯友兰》。

郭罗基《“梁效”顾问冯友兰》(美国华忆出版社)

这本书内容很丰富,介绍了梁效的来龙去脉,列出了所有梁效的成员,梁效署名的所有文章。从1974年元月梁效这个名字首次出笼,到1976年10月“四人帮”垮台后梁效成员都接受审查,活跃了近三年,发表了181篇文章,平均四五天就是一篇。《光明日报》1976年10月4日的那篇《永远按毛主席的既定方针办》,被认定是“四人帮”的“篡党夺权动员令”,就是梁效的手笔,这篇文章促使华国锋、叶剑英、汪东兴产生紧迫感,在两天之后把“四人帮”和毛远新全部抓获。后来查清了,这篇文章并非“四人帮”授意,而是《光明日报》约稿后梁效自己完成的。在文革最后阶段,梁效兴风作浪,对我和我的同龄人,起了不可忽视的毒害作用,我不得不用很大的精力来清除所中的毒。

“按既定方针办”被说成是毛泽东的临终嘱咐。

这本书也用了很大的篇幅来评述梁效的顾问冯友兰,评述了他的主要著作:冯友兰的三史《中国哲学史》、《中国哲学简史》、《中国哲学史新编》,以及他的《新理学》、《新世训》等所谓“贞元六书”。

冯友兰是很不好评述的,郭罗基在这本书中用了六个字,道出了难处:高智商,低人格。北京学者陈远评述:中国人喜欢盖棺定论,一个人死了会有个定论。但这件事放在冯先生身上比较困难,因为冯先生生前就是一个备受争议的人,死后的是非也一直延绵不绝……在一些学人看来,尤其是跟冯先生同时期的,后来去了香港的新儒家看来,是非常没有骨气的表现,比如牟宗三先生就非常看不上冯友兰,说起他来用词很不堪。何兆武先生的《上学记》里面也涉及到对冯先生的评价,说冯先生对当权者的政治一向紧跟,一向给蒋介石捧场。一个学者这样做不单没有必要,简直跌份儿。

陈远说,但是另一个层面,冯先生的学术贡献实在太高了,在1949年以前,外国人了解中国哲学,基本上是通过冯友兰,在外国人眼中,中国哲学同冯友兰是划等号的,中国哲学就是冯友兰,冯友兰就是中国哲学,在中国的哲学界,能够像冯先生这样建立了自己的学术体系的也是少之又少。同时代的贺麟、金岳霖都是不能和冯先生相比的。冯先生是一个圆满的学术体系。不光是陈远这么说,这也是学界的共识:冯友兰著作是20世纪中国学术的重要经典,对中国现当代学界乃至国际学界影响深远。郭罗基在这本书中也说:冯友兰对中国哲学史研究有开创之功。

这里我想从这本书中挑出一个小片段来谈谈,这就是冯友兰与梁漱溟的关系。

梁漱溟

我们都知道:1953年的政协会议上梁漱溟发言:现在的工人在九天,农民在九地,这个“九天九地”的说法,让毛泽东火冒三丈。后来毛泽东周恩来严词训斥他,梁漱溟不服,当众顶撞,向毛要雅量:如果有,我一如既往地尊重您;如果没有,您将失去我对您的尊重——当着很多人将了毛一军。毛说,我不给你这个雅量!结果,梁先生被赶下台从此靠边站。

冯友兰与梁漱溟这两个人都活了95岁,梁漱溟1893年出生,他跟毛泽东是同龄人,1988年去世;冯友兰比他小两岁,是1895年出生,1990年去世,也比梁漱溟晚两年。

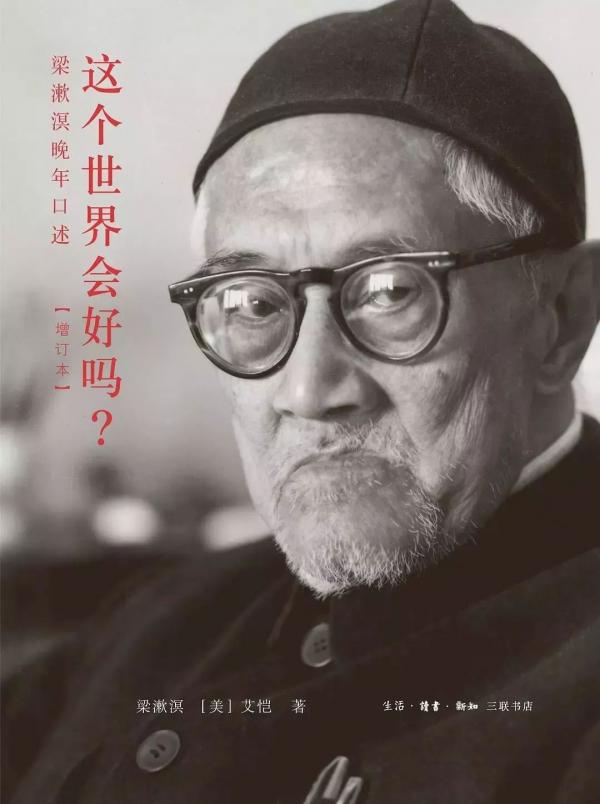

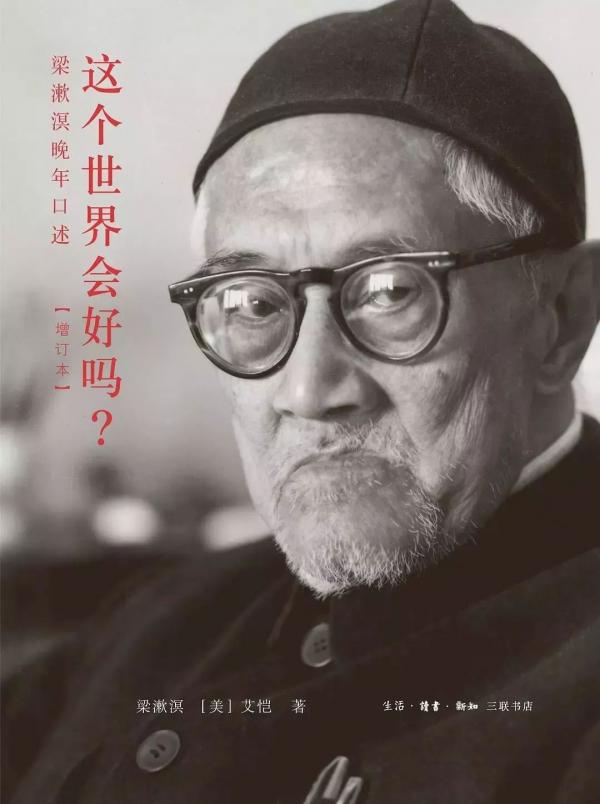

别看这两年,年长的梁漱溟就曾经是冯友兰的老师。梁漱溟晚年对美国学者艾恺交谈,艾恺整理出一本《这个世界会好吗?》。艾恺问:除了您自己以外,在现代最具有代表性的儒家人物是谁?梁漱溟这么说:

《梁漱溟晚年口述:这个世界会好吗?》

有一个人叫冯友兰,我在北京大学教书的时候,他是我班上的学生,他是留美,在美国。他留美的时候还常常从美国写信给我。从美国回来就做大学教授,很出名。写了三本书,特别是他有一部《中国哲学史》。这个人呢——一个人有一个人的性情,个性不同了——他好像是儒家,好像是发挥中国传统思想,好像是这样,可其实呢,他的为人是老庄的吧,老子一派。老子一派,就是不像那个儒家,好像忠于自己,一定要很正直,……他不是那么本着自己的相信的道理很忠实、不随风转舵,不,他有点像玩世不恭。

1973年,冯友兰请梁漱溟吃饭,临别时,冯说:发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。梁很高兴,引为同道。不料第二年冯就高调批孔反儒,气得梁漱溟要跟他断交。要知道,梁漱溟是最顽强地抵抗批孔的。1974年1月25日,江青在首都体育馆煽动批林批孔、评法批儒时,捎带批判了梁漱溟,怒斥“梁漱溟何许人也”。

1974年1月25日,江青在首都批林批孔动员大会上煽风点火。

梁漱溟保持沉默。但在中共专制统治下,哪能容人有沉默权!有人发出警告说:“对重大政治问题保持沉默本身就是一种态度,这里边有个感情问题、立场问题。”有人在会上说:“前几天北京大学冯友兰教授公开在报上发表文章,由一贯尊孔而转变为支持批孔,影响全国,群众欢迎。”梁漱溟脱口而出:“冯友兰的文章我拜读过了。我与他相熟,前不久还见着他呢。我怀疑文章所说的不是他内心要说的真话。”还有一种说法,梁漱溟忍不住给冯友兰去信,责问他何以一巴掌推翻他自己多年来对儒学精心研究的成果?许多人原本不懂儒学或所知甚少,便跟着上边呼喊一阵,可以理解;作为一位有信誉的学者,长期从事儒家学说的研究,怎么能够人云亦云,随波逐流?

梁漱溟被软磨硬逼没办法,只好答应发言。不讲则已,一讲就刹不住车,1974年2月,梁漱溟讲了两个半天,整理出来洋洋三万言。梁漱溟说:如何评价孔子?站在今天的高度来评量,就是一分为二。绝对的肯定或绝对的否定,都是不对的。我的文章,我的观点,确实是对时下流行的批孔不同意的。

他还说,我看不能说毛主席一贯批孔反孔,应当说毛主席反孔只是一个方面,还有肯定孔子的一面,就是说孔子的学说,有糟粕,也有精华。

正值批林批孔闹剧热火朝天,梁漱溟长篇发言针锋相对,后果可想而知。“梁漱溟是孔老二的孝子贤孙!”“梁漱溟对抗‘批林批孔’罪责难逃!”这既是当天即贴出的大字报的标题,也是为时一年之久的大小批判会的口号。从3月以后,批判会开了一百多次,到9月23日,主持人一再逼问梁漱溟对大家批判他的感想,他始而不答,最后却斩钉截铁:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志!”这句话真称得上惊天动地!

这样一个人,这样一种性格,他怎么能容忍冯友兰在批林批孔中变节、失节呢!

冯友兰《三松堂全集》。

11年之后,1985年12月4日,冯友兰九十寿辰,设私宴庆祝。筹办中,冯友兰提出邀梁漱溟参加,就由冯友兰的女儿、中国有影响的作家宗璞,出面给梁打电话,梁说天冷不能出门推辞了。数日后,冯友兰却意外收到了梁漱溟一封短信,这封短信文字有不同版本,郭罗基在《梁效顾问冯友兰》一书中的文字是这样写的:

“尊处电话邀晤,北大旧人现惟我二人存矣,应当会晤。我却断然拒绝者,实以足下曾谄媚江青。如承枉驾来我家,自当以礼接待交谈,倾吐衷怀。”

这封信流传非常广。而且这封信没有上款,没有上款意味着我不愿称呼你。按理说他俩是多少年的交情。我们给同学写信,会说某某学兄,他们老派文人会说“芝生兄”——旧时代的人有名有姓还有字,冯友兰字芝生;郑重一点会说“芝生先生”,但梁漱溟给冯友兰这封信没有上款,就是我不知道怎么称呼你,不愿与你为伍。这个故事流传非常广,陈远说,我问过宗璞老师,“宗璞老师跟我讲,没有这回事。如果说宗璞老师是为尊者讳的话,我同样问过梁漱溟的二儿子梁培恕先生,他也不大清楚这件事。……这个故事的真假我们现在不好判定”。

我不知道陈远为什么说“真假不好判定”,冯友兰在《三松堂全集》第十四卷书信集中有冯友兰自己口述、宗璞笔录的给梁漱溟的回信。这封信用文言文,大意是:来信竟没有上款,如果以礼相待,怎么能这样呢?“妒恶如仇之心有余,与人为善之心不足。忠恕之道,岂其然乎?”——您来信直率坦白,让我甚为感动,所以我也不自隐其胸臆,很愿意与您见面。

几天后,梁漱溟回了一封信,这一次有上款了:“芝生老同学如晤:顷收到十二月六日大函敬悉一切。”

冯友兰又由女儿宗璞电话联系,促成了梁、冯两位文化大师1985年12月24日的一次会晤,宗璞陪着去了。冯友兰辩解了“谄媚江青”的问题,说他不知道“江青有做女皇的企图”,还说自己“坐在书房听不到多少小道消息”。梁漱溟未对此发表意见,

而当女儿的宗璞,这时却忍不住按照儒家的教导,为父亲辩护,说“谄媚江青”并非事实,批评梁漱溟“乃是不问事实的主观妄断”“这种态度很要不得”。

冯友兰铜像在其家乡揭幕。

冯友兰“谄媚江青”并非事实吗?不知道“江青有做女皇的企图”吗?郭罗基书中写道:1974年6月17日,冯友兰接到通知,去天津开会,规定不准写信、不准打电话、不准上街,很是神秘。去了之后,才知道是随着江青参观小靳庄的农民赛诗会。第二天还和江青、天津市委文教书记王曼恬等人聊天,冯为此诚惶诚恐,受宠若惊。不料下午左腿丹毒发作进了医院。躺在病床上还写诗效力,在《光明日报》发表《咏史》诗25首,在后记中说:听到了中央领导同志对历史人物的评价,自己觉得也还是有一点体会。其中第11首特别刺眼:“破碎山河复一统,寒门庶族胜豪宗。則天敢于作皇帝,亘古反儒女英雄。”没有诗味,就是直接演绎江青“女人能当皇帝”的那句话。

这首诗还被西方的中国研究专家注意到了。郭罗基在书中引用了美国的麦克法夸尔和瑞典的沈迈克合著的《毛泽东的最后革命》书里的叙述:梁效“成员急于讨好这位手握重权的女施主江青,病中的冯友兰在接受江青邀请一起视察天津后,向他献上下面这首诗”,就是刚才我念的“則天敢于作皇帝,亘古反儒女英雄”。