昙华林的故事

◆旅泉

几十年不生病,来加拿大很久了都没有家庭医生。去年到附近的walk in clinic开胃酸药,华二代实习医生说:你这把年纪啥都不检查?!坚持让我去验血,接下来就连续验了四次。第四次验血单是专科医生开的,小标签打印出来比人还高,共抽血样两盒22小瓶。有朋友说因为我这些年为了旅行方便,打了三针不同的疫苗所致。

我竟然一点也不沮丧,松垮垮的精神被拉紧了一下,胃镜、肠镜到年龄的例行检查全部免了,昏昏噩噩的日子终于有了一点紧迫感。

几十年天天都在琢磨美食、美元、美色、美滋滋;还有球场、商场、情场、名利场,赢一场,再赢一场。没想到一眨眼工夫就峰回路转,主题变了,琢磨办点啥样的后事,尽最后一点责任。

我的孩子四岁离开中国,18岁离家上大学,又从加拿大到伦敦工作,成了英国的第一代移民。茫然不了解父辈一路走来的足迹,混血的孙辈就更不用说了,对家史一无所知。别说他们了,这篇东西连我自己都是边打听边写的。我爱他们,可惜看不到他们的未来了。走在凋零的路上,在沉入泥土之前,想让他们回望一眼祖国、祖宗。我们改变不了这片土地,我们就先离开它。而早年千辛万苦带着孩子离开的,正是我这个祖宗。

曾祖父从黄陂到武汉闯天下,到我爷爷时站稳了脚跟。

爷爷原居武昌黄鹤楼下,长江边上。在千湖之省,地势高就有无比的优势,算老武昌城最繁华的地段。

爷爷原居武昌黄鹤楼下,长江边上。在千湖之省,地势高就有无比的优势,算老武昌城最繁华的地段。

爷爷是个大屠户,兼营皮蛋、咸蛋、腊肉等食品生意,他一步步把这个行业成功改造升级一体化,具有现代企业的雏形。

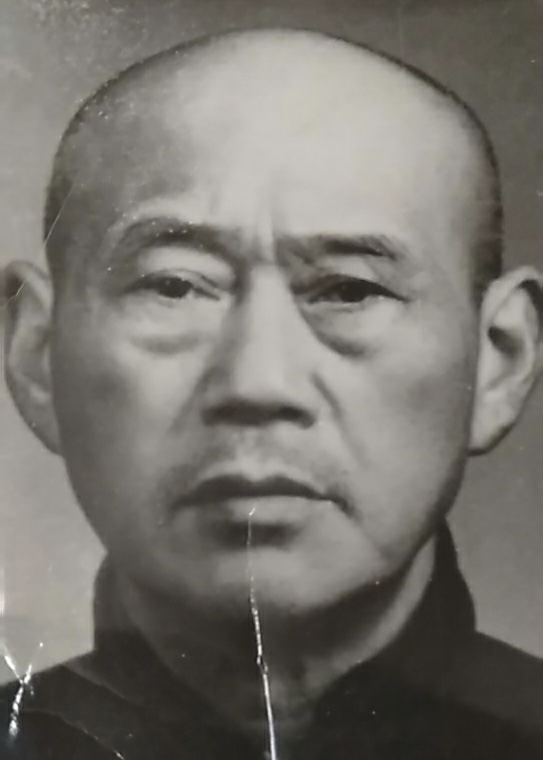

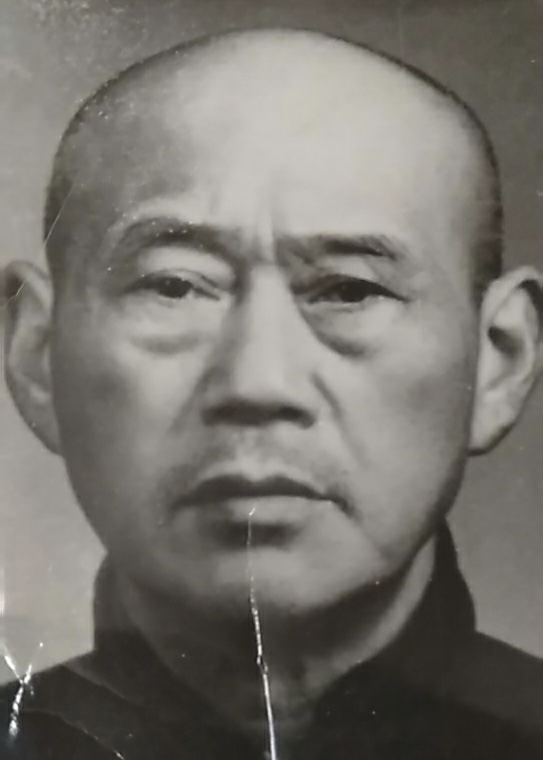

看照片爷爷是个白刀子进、红刀子出的狠人。

1956年修长江大桥,爷爷提前搬迁到武昌昙华林,与老华中师范大学校园仅一墙之隔。

昙华林环境幽雅,古树参天。丘陵之间的建筑,很讲究格调和利用地形,既古香古色,又富有层次。不远就是沙湖。

光是昙华林这个名字就饱含人文渊源,好些人考证,尚无定论。郭沫若认为从字面上看,出自佛教。那个无名的起名者八成是个有文化的大人物,而有文化的大人物八成产生在相应大的文化范围。

从晚清洋务派大佬张之洞主政到民国初年,这里有十多所学堂,学子们开始接触西方文明。附近还有瑞典教区、花园山牧师楼——这一切散布的精神种籽,都是熔铸进武昌起义第一枪的思想基础。

老华师大门口的大路边,有两行巨大的银杏树。我喜欢吃银杏果,可是银杏树特别高大,树干要好几个人才能合抱,爬上去用竹竿敲打,很容易失去平衡,我为此摔断了胳膊。

老华师大有百年朴树的朴园和百年榆树的榆园,还有梅园、融园。

老华师大有百年朴树的朴园和百年榆树的榆园,还有梅园、融园。

只可惜老华师经历数度易手,变过美院,又变过军营,现在早已面目全非。

华师大老校长章开沅,2004年7月携夫人回昙华林寻根。这是网上仅存二张老校舍照片。

华师大老校长章开沅,2004年7月携夫人回昙华林寻根。这是网上仅存二张老校舍照片。

光从银杏树看就要早于武汉大学。事实上,张之洞时代珞珈山还是荒郊野岭。武大的建筑师正是从昙华林吸收了大量的营养,什么梅园、桂园,建筑物的层次,整个武大校园包括田径场,对地形的利用都达到极致。

后来武大面对“中国最美校园”的美誉,还想再上一层楼。校内某位精英,突发奇想,去挂上地理位置不沾边、1892年张之洞仅办了几年的自强学堂,作为校史的源头,这样就可以偷来三十多年。

本来是个很不要脸的想法,但墙国就是一个伟大的不要脸时代。

国家教委内校友一番运作,高层领导笑纳美意,反正无伤大雅,装模作样一认证就批了。1930年还在筹建中的武大(网上有照片可查),1993年就理直气壮地搞起百年盛大校典。忽悠了四百多所中外名校的贺电,包括哈佛耶鲁剑桥,不信的也可以上网查。

邮票都印了。

邮票都印了。

尽管都知道其中猫腻,百年校庆依然一片欢呼,大大方方、发自内心地认为我们赢了,将一大把老名校甩在后面。

被甩的北洋口岸学府(1895年),天津大学带头掀桌子,后面跟上一群人。无奈管教育的副总理李岚清,以及最高层的江泽民、李鹏,都已为武大百年校庆题了词,被甩的老名校这口气不得不咽下去。

我们的近现代史,文人从来只能卖力打扮,哪有资格鉴定?

我爷爷搬迁到昙华林,是他有眼光?还是政府的安排?政府有无补偿?现已无从考证。爷爷盖了两进院子的平房,有十多间,院子里还有一口井。

这是网上找到的晚清家具照片,爷爷客厅木沙发、八仙桌基本就是这个样子,条案比这个要大许多。堂屋(客厅)面对后院的门也是这个样子,不过有六扇。

进入两千年,武汉市政府忽然发现昙华林很有真货,想把它当年的牛哄哄再吹大点,拱高武汉的历史地位。于是大手花了好多钱整改,又好吃好喝招来中央电视台拍系列片,吹得山响。

电视片也没办法,吹的都是历史,现实很打脸。我这个“老昙华林”还真回去看了。爷爷家拆了,制药厂污染严重,新建筑乱七八糟,到处一片狼藉,惨不忍睹。老校区的大银杏树连根在哪都找不到。

当今昙花林一角,恶朝恶代,把大美人的骷髅架都碾碎了,还想让她重现风韵?后来也的确也招不来游客。

当今昙花林一角,恶朝恶代,把大美人的骷髅架都碾碎了,还想让她重现风韵?后来也的确也招不来游客。

我一出生就住进爷爷家,他每天吃小灶、喝闷酒。对我爸的婚姻不满吗?反正整天闷闷不乐、郁郁寡欢。我和爷爷一起生活多年,竟然从来没有一次祖孙对话,相比现在我和两个孙宝宝开怀大笑的人间常情,当年可不是一般的畸形。

爷爷见我不听话招人烦,也从不动狠,总是自言自语同一句:“个杂种,怎么会有这种子孙?”然后扭过头去。

爷爷曾在黄鹤楼老房子附近埋了一缸银元,搞建设被挖了出来,他不敢去认领。狠人不仅狠不过共产党,还跟上时务,怕房子住得大太显眼,把全部生意和住房的一部分,主动送给政府。于是后院、侧院,挤进来几家附近药厂的工人家庭。

生活每天走下坡路,1960年初买菜、买肉都要天不亮去排大队,天亮再去就空了。对于每天要吃小炒下酒,喝鸡汤、排骨汤解酒的爷爷,心情怎么会好得起来?大约在我六岁的时候,有一次他酒后一声不响地闭眼走人,反正什么家训、遗产、遗嘱,党国都不认。

奶奶居然还有“第二小金库”,藏了一些私房银元。文革后期,带着我一起一点点提到银行兑换,好沉好沉。一个银元仅换一块人民币,奶奶拿到钱一高兴,把爷爷那一缸银元的遗憾漏了出来。

有一次换完钱,我们坐船到汉口吃老通城豆皮,买了五芳斋汤圆,离我父母家已经很近了,我问奶奶为什么不到我家去?奶奶回答:不想见到你妈。

爷爷原居武昌黄鹤楼下,长江边上。在千湖之省,地势高就有无比的优势,算老武昌城最繁华的地段。

爷爷原居武昌黄鹤楼下,长江边上。在千湖之省,地势高就有无比的优势,算老武昌城最繁华的地段。

老华师大有百年朴树的朴园和百年榆树的榆园,还有梅园、融园。

老华师大有百年朴树的朴园和百年榆树的榆园,还有梅园、融园。 华师大老校长章开沅,2004年7月携夫人回昙华林寻根。这是网上仅存二张老校舍照片。

华师大老校长章开沅,2004年7月携夫人回昙华林寻根。这是网上仅存二张老校舍照片。 邮票都印了。

邮票都印了。

当今昙花林一角,恶朝恶代,把大美人的骷髅架都碾碎了,还想让她重现风韵?后来也的确也招不来游客。

当今昙花林一角,恶朝恶代,把大美人的骷髅架都碾碎了,还想让她重现风韵?后来也的确也招不来游客。