| 那一灣定格了的崇高的母體鄉愁——紀念余光中先生 |

| 送交者: 2022年06月02日10:42:25 於 [世界時事論壇] 發送悄悄話 |

|

|

|

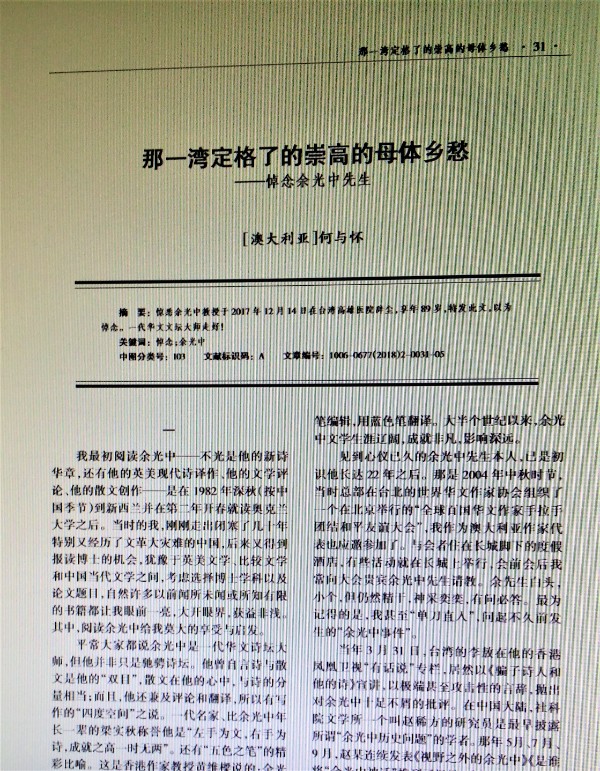

那一灣定格了的崇高的母體鄉愁 ——紀念余光中先生 何與懷

照片1,2004年中秋,本文作者與余光中先生合照於北京長城。

一 我最初閱讀余光中——不光是他的新詩華章,還有他的英美現代詩譯作、他的文學評論、他的散文創作——是在1982年深秋(按中國季節)到新西蘭並在第二年開春就讀奧克蘭大學之後。當時的我,剛剛走出閉塞了幾十年特別又經歷了文革大災難的中國,後來又得到報讀博士的機會,猶豫於英美文學、比較文學和中國當代文學之間,考慮選擇博士學科以及論文題目,自然許多以前聞所未聞或所知有限的書籍都讓我眼前一亮,大開眼界,獲益非淺。其中,閱讀余光中給我莫大的享受與啟發。 平常大家都說余光中是一代華文詩壇大師,但他並非只是馳騁詩壇。他曾自言詩與散文是他的“雙目”,散文在他的心中,與詩的分量相當;而且,他還兼及評論和翻譯,所以有寫作的“四度空間”之說。一代名家、比余光中年長一輩的梁實秋稱譽他是“左手為文,右手為詩,成就之高一時無兩”。還有“五色之筆”的精彩比喻。這是香港作家教授黃維樑說的:余光中手中握的是一支五色之筆——用紫色筆寫詩,用金色筆寫散文,用黑色筆寫評論,用紅色筆編輯,用藍色筆翻譯。大半個世紀以來,余光中文學生涯遼闊,成就非凡,影響深遠。

照片2,三十多年前本文作者在新西蘭奧克蘭大學讀博士時,托住在台灣的哥哥購買的余光中編著的《英美現代詩選》。 見到心儀已久的余光中先生本人,已是初識他長達二十二年之後。那是2004年中秋時節,當時總部在台北的世界華文作家協會組織了一個在北京舉行的“全球百國華文作家手拉手團結和平友誼大會”,我作為澳大利亞作家代表也應邀參加了。與會者住在長城腳下的度假酒店,有些活動就在長城上舉行,會前會後我常向大會貴賓余光中先生請教。余先生白頭,小個,但仍然精幹,神采奕奕,有問必答。最為記得的是,我甚至“單刀直入”,問起不久前發生的“余光中事件”。 當年3月31日,台灣的李敖在他的香港鳳凰衛視“有話說”專欄,居然以《騙子詩人和他的詩》宣講,以極端甚至攻擊性的言辭,拋出對余光中十足不屑的批評。在中國大陸,國家社科院文學所一個叫趙稀方的研究員是最早披露所謂“余光中歷史問題”的學者。那年5月、7月、9月,趙某連續發表《視野之外的余光中》《是誰將“余光中神話”推到了極端?》《揭開余光中的另一面》等文章,讓文壇炸開了鍋,成為有名的“余光中事件”,並因此在海峽兩岸文學界引發爭議。追根究源,引發爭議的焦點無非是余光中在上世紀七十年代台灣鄉土文學論戰和“陳映真事件”中的一些個人表現。 關於這些,余光中先生自信十足地對我含笑回答道:“炒得太熱了,有人想降降溫。”

二

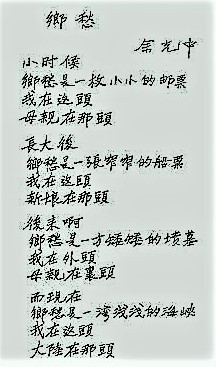

所謂“炒得太熱”,就是那些年余光中的聲望在中國大陸文壇如日方中,好評如潮。 談論得最多的自然是他的《鄉愁》:

小時候 鄉愁是一枚小小的郵票 我在這頭 母親在那頭

長大後 鄉愁是一張窄窄的船票 我在這頭 新娘在那頭

後來啊 鄉愁是一方矮矮的墳墓 我在外頭 母親在裡頭

而現在 鄉愁是一灣淺淺的海峽 我在這頭 大陸在那頭

照片3,余光中手跡 1971年,闊別中國大陸二十二年的余光中思鄉情切,在台北廈門街的舊居里寫下這首《鄉愁》。他回憶說,寫《鄉愁》僅花了二十分鐘,但是這種感情在內心已蘊藏二十多年。余光中此詩,語詞由狹窄的能指意義空間拓展到廣闊的所指語義空間。詩歌言志,詠情,是情志抒發的藝術,最忌諱空洞無物的抽象說教。為此,詩人們往往選取一些稱之為意象的情感對應物來抒情言志,從而使詩歌具有含蓄蘊藉、韻味悠長的表達效果。《鄉愁》一詩,便是通過“郵票”、“船票”、“墳墓”、“海峽”等意象,通過人生幾個典型又獨具個性的事由,散發着詩人全部生命體驗全部生命感悟,非常形象,準確,深刻,而且概括。如眾多論者所言,這不是普通意義的鄉愁,而應是“愁”在追問自己到底“從何處來,到何處去”。這是人類最高意義的“母體鄉愁”,是對生命存在的哲學感悟和人生本源的探求,從而揭示出個體生命內部的苦澀與憂愁、堅守與期盼……。 詩人在傳達個體生命的體驗時,也讓人充分領略到個人話語的魅力。余光中說過:“我以為藝術的手法有兩個基本條件:一個是整齊;一個是變化。”他追求詩的整齊,講究詩的和諧,強調詩的節奏韻律,構思巧妙,想象豐富。在關於余光中的千篇評論中,幾乎眾口一詞,認為他將西方現代詩藝與中國傳統詩歌精神相融合,在表現現代人主體意識方面有很大的突破,亦創造了符合中國語言文字特點的民族化的詩歌藝術美,賦予了中國現代新詩一股活力。 四十多年來,這首詩以其巨大的概括力震撼人心,在海內外華人間廣為傳誦,影響了一代又一代人,無疑已成為經典性懷鄉文本。難怪許多詩評家一致認為,百年來可以傳世的新詩,也許不太多,但當中肯定有一首余光中的《鄉愁》。

三 余光中被譽為“鄉愁詩人”,同一時期,關於懷鄉的詩他寫過三四十首,其中《鄉愁四韻》又是一個例子: 給我一瓢長江水啊長江水 酒一樣的長江水 醉酒的滋味 是鄉愁的滋味 給我一瓢長江水啊長江水

給我一張海棠紅啊海棠紅 血一樣的海棠紅 沸血的燒痛 是鄉愁的燒痛 給我一張海棠紅啊海棠紅

給我一片雪花白啊雪花白 信一樣的雪花白 家信的等待 是鄉愁的等待 給我一片雪花白啊雪花白

給我一朵臘梅香啊臘梅香 母親一樣的臘梅香 母親的芬芳 是鄉土的芬芳 給我一朵臘梅香啊臘梅香

余光中這首詩最大的特點就是情感又熾熱又深沉,通過“四韻”,就是依次通過四個極具中國民族特色和個性風格的意象,來抒發詩人久積於心、耿耿難忘的鄉愁情結。這四個意象很讓人激發聯想。

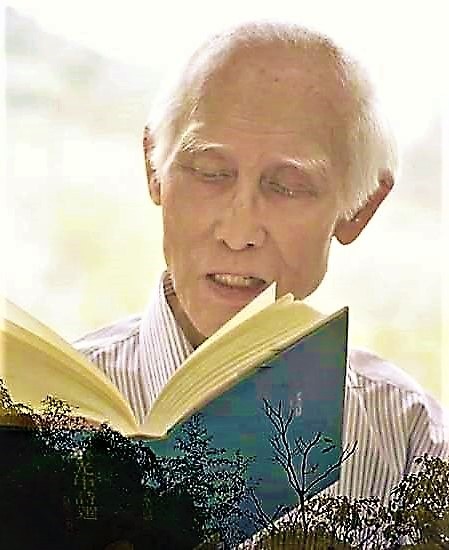

照片4,余光中讀詩畫面 詩的開頭就用了壯闊綿長“長江水”的意象,這對余光中來說是自然不過的。詩人中學求學的少年時光是在長江邊的重慶度過,對長江情有獨鍾,而且,自少就獲取的文化想象中,水源是生命的源頭,長江從滋潤萬物的汩汩清泉,變成母親哺育兒女的乳汁,變成中華民族得以延續千年的滋補,現在,自然它是祖國撫慰遊子的綿長柔情。至於“海棠紅”,該知道海棠不但常見於中國平常百姓的庭院,而且過去包括蒙古在內的整個中國的版圖就是一片海棠葉,明白這點才能深刻體會到詩人“沸血的燒痛/是鄉愁的燒痛”!“雪花白”則摹色繪心。家信像雪花一般飄忽,難接難待,而雪花又是純潔的,自由的,正如詩人自己如雪花般純潔、自由、不受任何約束的思鄉情。最後的“臘梅香”,極富中國古典文化韻味,含蓄而形象地表達了詩人對那種韻味的留戀和熱愛。而“臘梅”又使人想到英國詩人雪萊的名句:“冬天來了,春天還會遠嗎?”這個臘梅意象置於詩的最後,寓意詩人對未來的希望。 在《鄉愁四韻》中,詩人熾熱的思鄉愛國之情猶如一根紅線,將精選的四組意象有機地組織在一起,傳情達意,句句含情,字字動人。全詩一氣呵成,結構嚴謹,節與節中對仗工整,每句聯繫緊密,上一句總是在為下一句鋪墊。四個意象以相同的方式呈現展開,反覆迴蕩的修辭手法讓層層聯想由此及彼由表及里,讓語氣與感情逐級提升,從而多側面、多角度地抒寫了詩人對祖國母親血肉相依的深摯情懷,極大地豐富和充實了鄉愁的思想情感內涵。

四

的確,單從《鄉愁》和《鄉愁四韻》兩詩,也可以充分看出余光中在詩藝上對古典的追求和承繼,善於注重新詩的節奏樂感,在中西文化營養中讓詩歌不斷獲取神奇的藝術效果,更主要的,讓詩里洋溢着豐富、深刻的思想情感內涵。

照片5,余光中在高雄住家的書桌和椅子 余光中曾說出這樣的一句話:“如果鄉愁只有純粹的距離而沒有滄桑,這種鄉愁是單薄的……”關於余光中鄉愁的深刻內涵,可以從他的身世、教養和學術經歷做些探究。他1928年生於南京,祖籍福建泉州永春。戰爭打亂了他原本平順安逸的童年,十歲時,他跟着母親流亡於江蘇等地,經上海,轉香港,然後到重慶,在這裡最後與父親相聚。1947年,他入金陵大學讀書,後轉入廈門大學,1949年隨父母遷香港,1950年全家正式移居台灣,進入國立台灣大學外文系三年級就讀。1958年10月,赴美國愛荷華大學攻讀藝術碩士,學成之後,在美國大學任教4年。返台後,歷任台灣師範大學、政治大學、中山大學以及香港中文大學的中文系或外文系教授。這位在美國成名的台灣詩人,一個華夏遊子,在過去那些年月,在兩岸隔絕的殘酷現實中,孤懸海外,雲水茫茫,對中華民族的眷念魂牽夢繞,無時無刻。正如詩人自語,“掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭”,他之所以寫那麼多詩文,都是他“為自己喊魂”,把他的“漢魂唐魄”喊出來。這種深深的、複雜的、難言的鄉愁,是他永不枯竭的藝術源泉,是他一份刻骨銘心的中國情結。這個中國情結,形成了他詩歌一個恆定的主題。中國國務院總理溫家寶先生2003年12月訪問美國在紐約會見華僑華人時,引用了余光中的《鄉愁》。他說:“淺淺的海峽,國之大殤,鄉之深愁。” 余光中先生的“鄉愁”,當然應該做更深的探討。長久以來,《鄉愁》一詩牢固地將他釘在“鄉愁詩人”的形象上,將他符號化,甚至這類詩篇將他其他的詩作、文章和文學領域的成就與貢獻形成一種遮蔽。余光中覺得,這是難免的,很多作家都會遇到類似情況,他並不在意這種現象,只能順其自然,不必刻意去打造自己的形象。但他也有所申明。2010年,八十二歲的余光中像總結般回顧說:“我寫政治,寫現代生活的作品也很多,對‘文革’有所批判的作品也很多。1974年我剛到香港時,那時內地‘文革’還餘波蕩漾,我當時撰文對‘批林批孔’,進行反思,將‘文革’比作是母親身上所犯的梅毒,引起海外左派對我的圍剿,現在回頭看我沒有講錯。”

五

如果說到余光中寫政治的作品,那麼,必須提到他那首《媽媽,我餓了》以及他主編的詩集《我的心在天安門》。可惜,他去世後,在數不清的悼念文章中,鮮有人談及。然而,此詩此事對理解這位所謂“鄉愁詩人”來說,太重要了。 請讀一下《媽媽,我餓了》:

媽媽,我餓了 但是我吃不下 這麼苦的滋味整天哽在我喉頭 我怎麼吞得下?

媽媽,我累了 但是我睡不着 這麼重的感覺整夜壓在我胸口 我怎麼睡得着?

媽媽,我死了 但是我不瞑目 這麼慘的國家永遠烙在我魂魄 我怎麼放得下?

媽媽,我走了 明年的清明節 記得來為我招魂 在民主的歲月 在這天安門下

“媽媽我餓,但我吃不下”——這是1989年民主運動期間,在北京天安門廣場上絕食靜坐學子們說的一句話。那時,不少人,一個有着正常情感的人,在電視上看到、聽到這句話時,都深深體味出絕食學子們生理需求與精神壓抑之間的深刻矛盾,感受到了他們精神上、心靈上的極度痛苦和酸楚,都被他們這句話的巨大感染力深深地震撼。這句話,有助人們記得快三十年前在北京天安門廣場上發生過什麼事;也正是這句話,震撼了余光中,讓他寫出了這首也應該讓歷史銘記的詩章。

照片6,余光中主編的“六四”悼念詩選《我的心在天安門》 1989年“六四”之後,余光中還快速地主編了詩集《我的心在天安門》作為悼念,並於同年在台北出版,其後到加拿大、香港等地出席有關朗誦詩會。這些年,有幾部關於“六四”的詩集出版,如《雖然那夜無星》(1990,香港)、《六四詩集》(2007,香港)、《一般的黑夜,一樣黎明》(2011,香港)、《六四詩選》(2014,台灣),但余光中主編的這部是最早的。詩集集結了港台各地的詩人創作,包括“六四”後第二天就在台灣各大報副刊上所刊登的詩作,如洛夫的《所有人都撤退了,除了屍體……》、非馬的《十行詩》、向明的《火在燒.血在燒》、羊令野的《覺醒》、辛郁的《血崩》和席慕蓉的《三千死者》。由懷抱深刻的中國情懷、且身為詩壇元老級人物的余光中先生來主編六四悼亡詩選,並不令人訝異。他在《我的心在天安門》序首中寫下了這樣一段話:“在法國大革命後的整整兩個世紀,中國人還在爭取起碼的人權。在五四運動後的整整七十年,北京人還在要求起碼的民主。在號稱已經解放了四十年的大陸,學生還在嚮往最起碼的自由。這不能不說是中國人的悲哀。” 多少年之後,余光中先生沒有忘記“六四”。2005年,他的《鄉愁》被溫家寶訪美時引用兩年之後,在台灣學生紀念“六四”時,余光中再次朗誦《媽媽,我餓了》一詩,以表達他的哀思,表達他一直堅守的基本的信念——他雖然有妥協,但在他內心深處,他知道什麼是歷史的正義。他站在歷史正義的一邊。

六

不錯,余光中曾在1978年的台灣文壇上掀起“台灣鄉土文學論戰”,認為台灣的鄉土文學與中共“工農兵文學”相似,一度讓台灣文壇風聲鶴唳,讓一些詩人、作家受到打擊。余光中在2004年回憶時,曾經表示當時是出於愛國心,絕沒想陷害人。傅雷先生翻譯羅曼.羅蘭的《約翰.克里斯多夫》時,在譯者獻詞中曾經寫道:“真正的光明並非沒有黑暗的時刻,只是不被黑暗掩蔽罷了;真正的英雄並非沒有卑下的情操,只不過不被卑下的情操征服罷了。”想來余光中先生沒有被卑下的情操所征服。

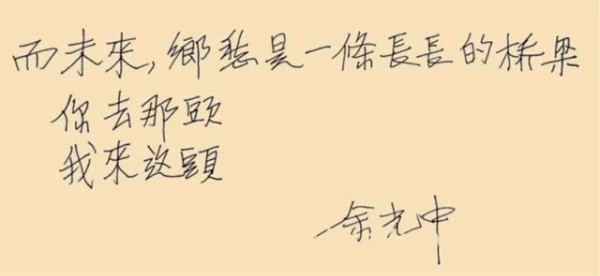

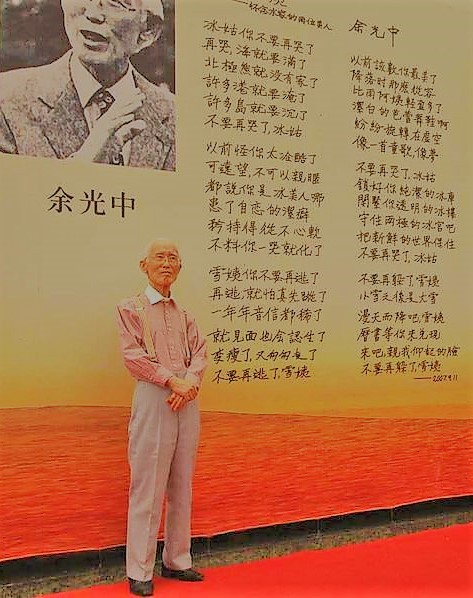

照片7,余光中手跡 不錯,一個統一的中國是余光中一個美好的願望。2004年11月,他在海南島海口市演講時告誡說:台灣應為中華文化做加法乘法而非減法除法,不要為五十年的政治拋棄中華五千年的文化。在他的感性想象里,“所謂中國或者中華文化是一個奇大無比的圓,圓周無處可尋,圓心無所不在,這個半徑是什麼,半徑就是中文。”這份情結驅使他總是想把這個半徑拉得更長一點,讓這個圓畫得更大一些。也許他的人生里有某些妥協,但人們不難看到,他希望看到的統一的中國,是民主、自由、尊重人權的中國,他的“鄉愁”背後懷抱着豐富的“中國想象”。他那一灣定格了的母體鄉愁,超越世俗政治紛爭,崇高,永恆! 一代華文文壇大師辭世了。此刻,我不禁想起他那首悲壯的《當我死時》。 這首詩是1966年余光中在美國密西根州立大學英文系任教時寫的。那是一個寒夜,他抑鬱寡歡,臨窗西望,思念着遙遠的祖國。羈旅漂泊的生涯使得多愁善感的余光中的懷鄉病日益深重,他竟然想到了人生的大限,於是寫成這首《當我死時》。詩人把祖國比作一張“最縱容最寬闊的床”,希望自己死時在江河的安魂曲中“坦然睡去”。

照片8,余光中在一個詩歌會上 今天,就讓我們深情地吟誦此詩,作為對余光中老人的祭奠吧:

當我死時,葬我,在長江與黃河之間 枕我的頭顱,白髮蓋着黑土 在中國,最美最母親的國度 我便坦然睡去,睡整張大陸 聽兩側,安魂曲起自長江,黃河 兩管永生的音樂,滔滔,朝東 這是最縱容最寬闊的床 讓一顆心滿足地睡去,滿足地想 從前,一個中國的青年曾經 在冰凍的密西根向西瞭望 想望透黑夜看中國的黎明 用十七年未饜中國的眼睛 饕餮地圖,從西湖到太湖 到多鷓鴣的重慶,代替回鄉 (2017年12月16日於悉尼)

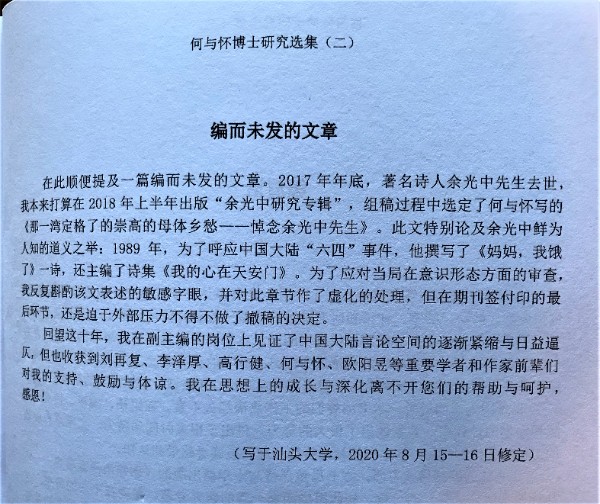

附錄: 歷史的傷口:關於我悼念余光中文章的撰寫與發表 何與懷

驚悉余光中教授於2017年12月14日在台灣高雄醫院辭塵,那兩天我撰寫了《那一灣定格了的崇高的母體鄉愁——悼念余光中先生》一文,以為悼念。文中除了回憶當初閱讀余光中特別是當年在長城開會時向他請教的情景,我也像大家一樣,分析、讚賞他的鄉愁詩。不過,我進一步說,余光中先生的“鄉愁”,應該做更深的探討。長久以來,《鄉愁》一詩牢固地將他釘在“鄉愁詩人”的形象上,將他符號化,甚至這類詩篇將他其他的詩作、文章和文學領域的成就與貢獻形成一種遮蔽。余光中覺得,這是難免的,很多作家都會遇到類似情況,他並不在意這種現象,只能順其自然,不必刻意去打造自己的形象。但他也有所申明。2010年,八十二歲的余光中像總結般回顧說:“我寫政治,寫現代生活的作品也很多,對‘文革’有所批判的作品也很多。1974年我剛到香港時,那時內地‘文革’還餘波蕩漾,我當時撰文對‘批林批孔’,進行反思,將‘文革’比作是母親身上所犯的梅毒,引起海外左派對我的圍剿,現在回頭看我沒有講錯。”順着這個思路,我特別用一整節(第五節),回顧余光中在1989年“六四”事件中的表現。我指出,如果說到余光中寫政治的作品,那麼,必須提到他那首《媽媽,我餓了》以及他主編的詩集《我的心在天安門》。此詩此事對理解這位所謂“鄉愁詩人”來說,太重要了。 請讀一下《媽媽,我餓了》: 媽媽,我餓了/但是我吃不下/這麼苦的滋味整天哽在我喉頭/我怎麼吞得下?//媽媽,我累了/但是我睡不着/這麼重的感覺整夜壓在我胸口/我怎麼睡得着?//媽媽,我死了/但是我不瞑目/這麼慘的國家永遠烙在我魂魄/我怎麼放得下?//媽媽,我走了/明年的清明節/記得來為我招魂/在民主的歲月/在這天安門下 “媽媽我餓,但我吃不下”——這是1989年民主運動期間,在北京天安門廣場上絕食靜坐學子們說的一句話。那時,不少人,一個有着正常情感的人,在電視上看到、聽到這句話時,都深深體味出絕食學子們生理需求與精神壓抑之間的深刻矛盾,感受到了他們精神上、心靈上的極度痛苦和酸楚,都被他們這句話的巨大感染力深深地震撼。這句話,有助人們記得快三十年前在北京天安門廣場上發生過什麼事;也正是這句話,震撼了余光中,讓他寫出了這首也應該讓歷史銘記的詩章。 1989年“六四”之後,余光中還快速地主編了詩集《我的心在天安門》作為悼念,並於同年在台北出版,其後到加拿大、香港等地出席有關朗誦詩會。余光中主編的這部詩集是同類中最早的。由懷抱深刻的中國情懷、且身為詩壇元老級人物的余光中先生來主編六四悼亡詩選,並不令人訝異。他在《我的心在天安門》序首中寫下了這樣一段話:“在法國大革命後的整整兩個世紀,中國人還在爭取起碼的人權。在五四運動後的整整七十年,北京人還在要求起碼的民主。在號稱已經解放了四十年的大陸,學生還在嚮往最起碼的自由。這不能不說是中國人的悲哀。” 多少年之後,余光中先生沒有忘記“六四”。2005年,在台灣學生紀念“六四”時,余光中再次朗誦《媽媽,我餓了》一詩,以表達他的哀思,表達他一直堅守的基本的信念——他也許有妥協的時候,但在他內心深處,他知道什麼是歷史的正義。他站在歷史正義的一邊。 但非常令人遺憾,余光中先生去世後那幾天,在數不清的有關文章中,鮮有人談及上述余先生在“六四”的表現。貶低甚至攻擊他的人不會提及,因為他們也承認這是余先生生命中一個很大的亮點,他們要避開;而在余先生讚揚者中,很多人是因為環境所迫,不能公開提及,有些人則是順應或認同某種政治勢力,把這認定為余先生的污點,便不提了,算是“為賢者諱”。這些考量,也影響我這篇拙文《那一灣定格了的崇高的母體鄉愁》的發表,種種狀況,說來也挺有趣。 拙文在我主編的《澳洲新報.澳華新文苑》發表的同時,我給各地一些朋友及網站也群發了。美國等地網站發表,但中國國內不易看到。悉尼本地一個文學網站《澳華文學》全文發表了,還配了照片,我請朋友在中國上網試測一下,居然能看到。墨爾本報紙《大洋時報》及其網站發表拙文時註明“本文有所刪節”——自行把第五節一整節徹底刪去。但責任編輯似乎很欣賞我的文章,她事後給我發來一封電郵,並附上一封讀者來信的影印件。她的電郵說:“剛收到讀者來信,是一位大陸的教授,一直是我們忠實讀者,稱讚了何老師關於追憶余光中先生的文章,作為編輯感到異常榮幸,再次謝謝何老師。”這位教授信上寫道:“《大洋時報》於2017年12月22日刊登(悉尼)何與懷先生高質量的長篇悼念文章,這是我所見到的追思余光中先生文章中寫的頗有水準的一篇。”我心裡嘀咕,拙文刪去第五節,便談不上什麼“高質量”、“頗有水準”了。不過,我理解這家報紙不便公開的處境,雖然身處澳洲,也得謹慎為妙。 最有意思的是中國一家重要的研究世界華文文學的雜誌《華文文學》處理拙文的戲劇性變化。

照片9,《華文文學》雜誌排好版準備付印又被撤稿的拙文《那一灣定格了的崇高的母體鄉愁——悼念余光中先生》 我群發時有一位收信的朋友曾做過這家雜誌的主編,他回信說,拙文“信息量很大,寫得很平實”,但“因意識形態控制越來越緊,涉及89的部分可能會犯禁”。既然如此,我沒有按照他的建議“直接聯繫”那家雜誌。但是很出乎我的意料,在今年3月16日,我突然收到《華文文學》這家雜誌的一位編輯的電郵,說我這篇文章擬在2018年第2期刊出。還傳來附件。我急切把附件打開,是已經完全排好版準備付印的清樣。更讓我意外的是,我視為最寶貴的拙文第五節居然赫然在目,只是刪去余先生在《我的心在天安門》序首中寫下的那段話。這太難得了,讓我眼都大了。我回信說,拙文如果能發,也算是破六四禁區,“有點創造歷史的味道” ;“余光中先生在天之靈也會感謝的”。 但我心裡還是覺得,以《華文文學》這家雜誌的地位,這基本上是不可能的。果然,我不幸想中了。在4月3日,我又接到那位編輯的電郵,說雜誌被要求換稿,請我原諒,諒解。過兩天,有人給我傳話,說主編的意思是沒有撤稿,只是轉到第三期出,但我必須把“六四”那一節刪去。主編說“你難道不知道國內情況嗎?”我當然知道,所以不作回應了。

照片10,當年的《華文文學》副主編莊園博士撰寫《簡評何與懷的華文文學研究》一文。這是她的文章的最後一節。 2021年,各地作家學者詩人出版鄙人研究選集第二卷《理翩闌夜薪火把》,此書也收入當年的《華文文學》副主編莊園博士撰寫的《簡評何與懷的華文文學研究》一文。她在文章最後一節也談及我這篇“編而未發的文章”。 1989年春夏之交,發生那場震撼神州大地乃至全球的慘烈事件。人們似解不解,有關當局為何懼怕直面那段歷史?二十九年了,“六四之魂還沒有安息”,這個歷史的傷口,一直在流血。上述關於我悼念余光中先生的一篇拙文的撰寫及發表情況,或者也可算是一個小小的插曲。

(寫於2018年6月4日,2022年5月28日修改補充。) |

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2021: | 再談澳籍華人楊恆均受審 | |

| 2021: | 不要閉門造車搞純宗教——與張國堂商榷 | |

| 2020: | 巴托勒枚與1550年的巴利亞多利德辯論(1 | |

| 2020: | 安提法ANTIFA到底是個什麼組織? | |

| 2019: | 團結起來,爭取更大的勝利 | |

| 2019: | 帝國主義、修正主義和一切反動派都是紙 | |

| 2018: | 北京街上,滿眼都是黑衣人 | |

| 2018: | 跟着美軍上戰場:真打起來,我們很可能 | |

| 2017: | 不容青史盡成灰---紀念六四屠殺28周年 | |

| 2017: | 有不具名的律師震驚與憤怒:郭文貴將一 | |