| 《析清代治学及其对汉学之贡献》其五 完结篇 |

| 送交者: 2024年10月15日03:22:59 于 [世界时事论坛] 发送悄悄话 |

|

|

|

俞频

进入二十一世纪以来已有二十多年,国人在经济腾飞和国力增强以及世界格局混沌不堪地真实大环境下,致力秉持传统文化之情怀可敬,但又有多少人了解秉持传统文化所依赖的是经历多少岁月洗礼而筑起的汉学这块基石。以及当今学者如何以通俗易懂的表达方式将汉学正确无误地传递给社会大众和灌输到教育体系,这是当今学者不可推卸的责任。同时当今学者对这块汉学基石了解又有多少?若不了解它如何知道这块基石的坚硬和它清晰的纹路?更不会了解为打造这块基石,又有多少清代学者为之付出的心血和年华?换言之,如果没有清代学者治理汉学的成就,摆在今人面前的是怎样一堆错漏复杂,钻满多少蛀虫臭气熏天的叫做“汉学”的一堆废墟?如果什么都不了解,当然就不会对清代学者抱有高山仰止的崇敬情怀,这也是今天真实大环境。笔者在下文从清代考据学特点而发阐明其对汉学的贡献。

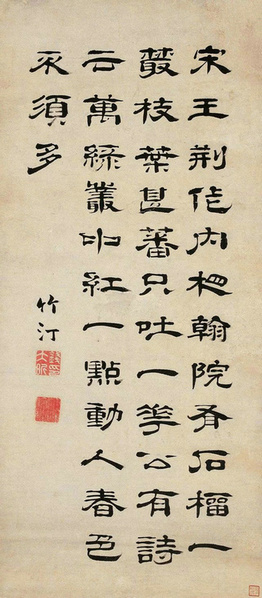

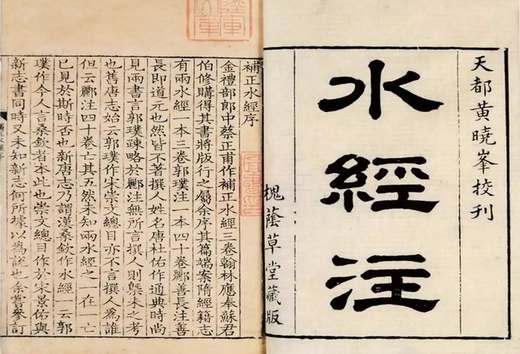

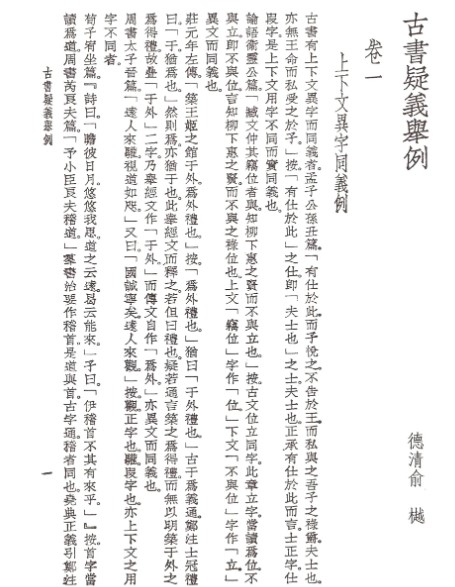

清代治学的最扎实根基是对小学的研究以及其研究方法的先生性科学性。所谓小学就是研究中国古代汉语语言、文字的学科,包括音韵学(释音)、文字学(释形)、训诂学(释义)等分支,传统上是经学的一科。西汉刘歆创造了这个词汇,之后真正奠定了小学学术基础的是编《训纂》、《方言》的扬雄和编《苍颉训纂》、《苍颉故》的杜林。在宋元明时期对经学的解释着力于义理,对小学的功夫下注不够。清代学者搁置义理重考据,对小学的倾注在情理之中。提倡“读书必先识字”,其次古韵体系的建立和不断完善,尤其是音韵学的提升从顾炎武开始,起到了一个发动机的起始作用,他们发现古人解释字词的时候“因声求义要比因形求义先进得多”,这样就解决了很多字词的问题。从字词入手发现原来古人把好多问题给解释错了,而引起更多学者文人的兴趣,在古声韵研究方面以钱大昕为代表,音韵是从叠韵的角度来理解研究,而声韵是从反切上字从声纽角度来研究,也发现了很多古人的错误。清代学者整理训诂学方法的精密成熟,至今仍是音韵学训诂学方面的教科书。古典经学书籍,注疏论文几乎完全脱离不了清代学者慧眼而取得的成就,如果没有清代学者的把关,至今不可想象如何铸建起这个体系而以此作以发展。虽然今天的学者在方法论上可以借用西方学术,但这条大道是清代学者为后人而开拓。 清代学者对古书经典的通例也作了扎实地修补,今人书籍多有《序》和《跋》,读者通过阅读可以了解作者写作意图和背景,古人作书不像今天有前言和后记,或序,从之了解古人作书背景,但清代学者提出了读书必通其例,即你要知道作者为什么写这本书,这对于理解此书是很有意义。比如戴震《水经注》的研究,他发明了三条例子,在《水经注》经文和注文中不同之处就把经和注区分了,比如一个说什么城,一个说什么故城,即作注的时候这座城已是过去的城。《水经注》留置清代,文中经文和注文混淆掺杂,如阎若璩这样的大家也有搞错的时候,卢文弨对《古书通例》提到宋人在刻书刻诗文时先刻原作诗人的诗文随后刻其他诗人和前者的诗文,至明清版本就根本分不清原作诗人和后来诗人的作品,卢文弨做了版本分离的工作。段玉裁在训诂方面,《周礼汉读考》一文中对汉代人“读若”“读如”“读为”哪个是假借,哪个是错字等进行的修正。凌廷堪讲义理中哪些是通例,梁启超说读了他的《礼经释例》义理通例就觉得非常顺利。王念孙在《淮南子校勘》时总结了六十二条校勘学通例,到了俞樾《古书疑义举例》是关于古书通例的规律性的归纳,来了个集大成的一个搜括,他书中举了大量的训诂,校勘以及文法语法的例子,古人修辞的例子对今天学者还是经典书籍。

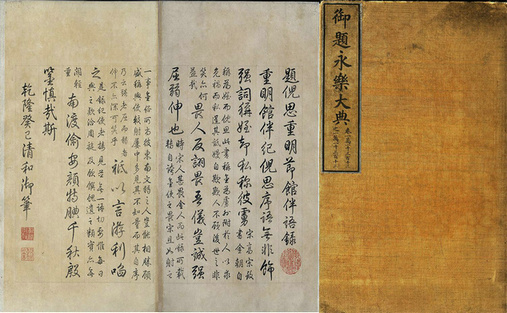

清代学者治学始终矜持“实事求是”精神,反对“凿空与株守”,“凿空”即凭空而说没有证据,“株守”即过于保守。宋明学者已不读十三经,包括十三经注疏更本没人研究,而清代学者认为“读五经必须要从唐宋人的注疏入手”然后突破注疏的局限,因为注疏未必正确,所以清代从惠栋开始,新作十三经新注疏文,以经证经,以经解经方法,经书里的字词解释要通过同时代经书之间的互证来解决,而不是依靠唐人的解释,去解决先秦的问题,尤其不能拿今人的认识来解决先秦的问题,很多词义随着年代沧桑巨变,比如“百姓”一词,现代文就是指普通人民,而在戴震的研究里,古经本《尚书》:“百姓”指百官族姓,是作官的贵族之意,像这样看起来非常普通的词汇,在先秦两汉至六朝唐宋已经传到今天早已面目全非,而今人往往偷闲般用今义解释古字。 清代治学还有博涉专精与综贯会通的特点,博涉与专精相结合。所谓“淹博难,精审难,识断难”,只有在广泛读书广泛了解广泛认知的基础上,才有可能对某一方面有所精审而作专门研究。综贯与会通相结合“由一经而通诸经,四部皆通”,比如研究《孟子》不能只针对《孟子》这本书,要对先秦同时代的一些书里面找到相通的词汇加以研究,今天的学术界对专业的划分太细,这样的学术研究不会取得卓越成果,清代学者始终主张在广博的基础上才能有专精,比如惠栋为作好《后汉书》注释,先写下《汉事会最人物志》,《九经会最》收集资料,戴震作《经考》,《经考附录》是研究经学作资料准备,在研究关于《诗经》里某句诗,先罗列汉唐宋各种解释,段玉裁《说文解字长编》,今天可以通过网络检索瞬间读到由先秦书籍到近代,但古人做学问绝无如此方便条件,几乎是一个词一个词地扣,一部书一部书地翻,在研究一个问题之前,先用这种穷尽方式汇总资料,在比对资料的基础上进一步研究,这是清代学者给后人树立了非常老实而确凿的治学榜样。 龚自珍语“著述难为稻梁谋”,李慈铭语“治考据者不如治义理者”,顾广圻语“《文选》读破,秀才守饿”,焦循语“卑弃隐士”。清代学者虽大多数为官吃俸禄,但日子过得相当节俭窘迫,像钱大昕,王念孙等晚年过得还算宽裕,而在整个清代学者中实属少见。如江藩,段玉裁,戴震,顾炎武等晚年生活俭朴艰辛,大多数考据家都是这样的家境。所以李慈铭有“治考据者不如治义理者”,这是从物质方面而说,他说治义理就是治宋学的那些人即程朱学派者,官也做得高生活富裕,而整天做考据者,功夫不在嘴上,而每一词每行句里倾注多少精力和岁月?但他们并没有放弃对学问的研究探索,他们读书治学并没有为他们带来高官和物质上的富裕,相反很多人一生过着艰辛俭朴。同时他们“上穷碧落下黄泉”,穷尽式的古籍整理与研究,清代学者在研究某一经典时往往是追根所源,从先秦两汉一路追下来,比如十三经各种整理和研究,除了阮元《十三经》,还有一帮学者作十三经注疏和校勘,这些成就放在今天依然是学界研究十三经的纲领性著作,同时在各部经方面各地大量的学者作了各自研究成绩,先秦两汉以来的古籍几乎被清代学者翻了个遍,去糟粕修补整理,对正史没有表的补表,没有志的补志,其中诸子经典错误最多,他们几乎将诸子重新做了整理,今人读到的诸子的面貌完全是清代学者成绩的基础上呈现的结果。唐代人的别集很多是宋人所作,是宋人替唐人编了一个集子,而还有很多集子宋以后流失严重,清代学者为之作了补充。有人会讨论《四库全书》的功过,甚至某些所谓学者批《四库全书》为阉割传统文化,笔者不以为然,这是无知而来的妄议。《四库全书》功远大于过,比如《四库全书》中《永乐大典》本属于当时清代学者抢救式整理,没有清人作《永乐大典》的校勘,《永乐大典》早失传了。

上世纪五十年代以来,对清代考据学始终持“学术误国”的观点,在“落后就要挨打”的伪史观影响下,人们认为西方人在造洋枪洋炮,造飞机造舰船之时,我们竟然还在搞考据?所以清代亡国亡在学术,导致国破家亡,这样的思潮从民国战乱至文革结束约五十年无人问津清代治学。翻开清史,康雍乾三帝为维护西北疆域,平定准噶尔部落始终注意西北东北的疆域危险。可是乾嘉之后,在朝上下虽受西方影响但完全没有意识到来自海上的威胁,这是游牧民族和农耕民族的认识维度的局限。今人不能站在今天的认识维度上去判别历史。同时我们要认识到在阅读研究领域里至今还在引用大量清代学者成果,只要我们阅读清代以前的书,没有一部书没有被清代学者翻过,校勘过,没有一部书没有被清代学者审核考证过,清亡民初以来我们没有对汉学有过什么成就,我们怎能一边利用他们丰富丰厚的遗产一边去责骂他们?在汉学方面我们今天依然是清代学者的学生。 其次,今人该如何评价清代考据学成就?清代考据学有那么多值得后人学习和思考的东西,尤其这些学者这种治学精神在今天学界尚存多少?他们试图为国家做出贡献或名扬千秋?这也未必,他们每一个人都活在那个真实社会,但他们本着对学问负责,有担当有舍我其谁的精神,哪怕这是自我企图中的一个部分,也值得后人敬畏。

最后笔者要提出的是,正如全文开头所述,要讲清清代治学对汉学之贡献,必须规范“何以中国”“何以汉学”这两个概念,从“中国”的文化概念至空间概念至行政概念看,清代治学还是在历史范畴,他们的成就对今天的中国没有任何意义,因为历史本质是表述过去,随着时空和社会条件之改变对今天当下没有任何参照和影响,这是笔者的历史观。而如果生活在这块土地上的今人试想学习研究曾经在这块土地上的古人先贤的思想或学问,那么清代学者已经为后人将这座殿堂清理得整整齐齐,一目了然。比如关于儒学,今人所读到的儒学注疏始终围绕程朱学派思想,它不是孔孟思想,追溯西汉今文经学也不是孔孟思想,而这样一个清晰脉络清代学者已经梳理很清楚,他们默默地向后人发问“你们要的儒学是哪个时代的儒学?”关于汉学,清代学者从整理《说文解字》至创建音韵学,文字学,训诂学等小学研究体系,完善了汉字或者汉文的演变脉络,无言中证实了汉字汉语在这块古老土地上一以贯之强势,以致其他语种在其面前无法抵御的现实,多民族人群通过汉字汉语从事社会活动和交流,这堪比今天世界将英语为共通语言一样。而汉语或者说汉学和汉族人种没有任何等同关系,或者说今天讲汉语的人种和考古学范畴所定义的古代汉族人在遗传基因上存在多少差距无须笔者在此给出答案。 这里不讨论夏朝是否存在,但从古书记载上确有商周灭夏,将“夏语”称作为“商周雅言”,这是汉语的雏形阶段,至两汉时代汉语开始强势,东汉扬雄著书《方言》即揭示了当时区分汉语存在的民族语,比如“葡萄”一词是西域大宛语音译过来,在汉学古书上出现过“蒲陶”“蒲桃”“蒲萄”等词。清代大学者钱大昕举出古音古纽四规律,就印证今天的“卷舌音”“轻唇音”等都是非汉族语音融入到汉语之中,《蒙古秘史》中揭示了元代蒙古贵族为统治大片疆域而学习汉语,同时也将蒙语语法和习惯用语融入到汉语,正由于这样的互融,才出现了“平分阴阳,阳上作去,入派三声”音调变化,如果说满语影响北方京津地区现代用语,那么蒙语直接影响近代汉语,稍晚被元代征服的大片南方地区,即南方吴语,福建两广地区用语受外来语影响小而尚存有古代汉语发音。以上建立在规范“中国”“汉学”概念下的简易梳理,笔者觉得要总结清代治学对汉学贡献有多大,就不应该站在今人所谓行政概念的中国人视角来评估乾嘉时代约两百多位学者的治学成就,它必须站在整个亚陆地区或者是在整个世界人类文明发展视野上去客观评估。以求今天给出答案是太抬举今人了,寄希望于后来者。 |

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2023: | 就犹太人为何处处不受待见说两句 | |

| 2023: | 七绝 题照(2077)中华永远叁千点 | |

| 2022: | 四通桥勇士,之后怎么办? | |

| 2022: | 俄罗斯民族特性与俄乌战争最终结局预测 | |

| 2021: | 惊人 林彪共军打败国民党的真正原因 | |

| 2021: | 拒绝接种疫苗后,她走了。。。 | |

| 2020: | 计划经济 | |

| 2020: | 十恶 | |

| 2019: | 红通犯郭文贵:万般算计,美好期待总成 | |

| 2019: | 大贼郭文贵无意间成了海外华人们的搅屎 | |