在政治斗争中或许做得到“一棒子打死”,但在中长时期的历史研究中几乎不可能。批得过头了绝对了,或迟或早会出现反弹。

秦晖有个“测不准”的观点:在极权体制下,无法根据一个人过往的公开行为,预测他未来的动向和他真实的政治立场

关于康生的传言和真相:批过头了会出现反弹

《伐林追问》第113期,2020年6月24日首播

◆高伐林

任何时候,我们评价一个人,都应该实事求是,有好说好,有坏说坏。但是在政治斗争的白热化时期,党派的媒体上必然是极力抬高自己、贬低对方。言论开放的民主体制下还好,政治斗争各方力量都在发言,人们可以比较鉴别(我基于这个认识,总是对一些人指斥美国“左派垄断了媒体”这种说法不解——媒体市场不是开放的吗?)但是在专制体制下,动用权力封杀不同看法,通过御用媒体强行神化某些人、抹黑某些人,观众读者就可能中招。像1971年“九一三事件”之后对林彪和林彪家人、林彪集团,像1976年“四人帮”垮台之后对江青、张春桥、姚文元,像1981年之后对华国锋、汪东兴……您不可能在当时听到任何关于他们的好话。那您就要心里有数,可能有些批判并非实事求是,并非他们罪有应得、错有应得,而是欲加之罪何患无辞,是上纲上线加水加料。

想一棒子打死什么人,在政治斗争中或许做得到,但是在中长时期的历史研究中几乎不可能。您批得过头了绝对了,或迟或早会出现反弹。这方面,我觉得陈云算是头脑清醒的。我们知道,在八十年代改革派和保守派两军对垒中,陈云是保守派主将,他在经济上、政治上、组织上,不遗余力地要培植自己的儿子和“红二代”,要捍卫自己的党和政权。但恰恰是陈云,有三件事让我印象深刻:

陈云。

第一,是在十一届三中全会前的中央工作会议上,率先提出一系列毛泽东定的铁案需要重新甄别、平反,扭转了三中全会的既定议程;

第二,他在中央讨论对“四人帮”如何定罪、尤其是江青该不该处决时,坚持说:“党内斗争不能开杀戒,否则后代不好办。”甚至提出,你们坚决要杀,请在会议记录里写上“陈云同志不同意”。

第三,“六四”之后,邓力群等保守派人物磨刀霍霍,要把李锐、李昌、于光远、杜润生四个中顾委内的“自由化分子”开除党籍,陈云得知后,明确反对开除他们的党籍。旅美学者高新援引李锐的看法推测:陈云认为党内对待不同意见者,不应再学毛泽东那一套搞无情打击。你现在开除了,将来可能还得平反。

人们尽可说陈云的思想底色、深层动机其实是出于马克思原教旨主义。对此我不争论——我中“罗伯特议事规则”的毒比较深,对动机、内心盘算等等很难证实或证伪的争议,避而远之,置而不论。只要上面所说的三条是事实,大家也承认,如何解读尽可百家争鸣。上一篇谈到邓力群,我持有同样的观点(2020年节目播出后,观众听众有各种评论,前天我在这里放上文字整理稿后,各位博友有各种分析,但没有一位否定我所说的事实,这让我欣慰。建议大家读一读2013年出版的70万字《陈一谘回忆录》和2015年出版的《传说中的何维凌手稿》,一定能对“左王”邓力群有更全面、立体的认识。何维凌在“六四”时几乎要建立奇功,却被当局突然绑架;1991年他在墨西哥因离奇车祸而殒命。十多年后其手稿被发现而在他的挚友王小强主持的香港大风出版社出版。这些文献,在网络上都已经可以检索到。——老高2023年5月24日注)

我还想到一个例证,就是康生。

康生有“迫害狂”的名号。

康生跟“四人帮”狼狈为奸,有“迫害狂”的名号——他对内蒙古自治区书记处书记王逸伦当面说:“我看你面相就像个特务!”成了名言;他针对当今一尊的父亲习仲勋,递给毛泽东的那个“利用小说反党是一大发明”的纸条……我们都耳熟能详。

1980年10月,中共中央批转《中纪委关于康生问题的审查报告》如此评价康生:“几十年来,康生这个人一遇适宜的政治气候,就以极左的面目出现;善于玩弄权术,搞阴谋诡计,在党内兴风作浪;屡屡利用职权,捕风捉影,捏造罪名,陷害同志。由于他惯于耍反革命两面派手腕,长期掩盖了其阴谋家,伪君子的本相,历史上欠的许多账一直没有得到清算。‘文化大革命’中,康生的丑恶面目充分暴露。从运动一开始,他就与林彪、江青、陈伯达等人勾结在一起,积极出谋划策,残酷迫害干部,从政治上、组织上、理论上竭力制造混乱,进行了一系列篡党夺权的罪恶活动,民愤极大。”

跟随毛泽东检阅红卫兵。车上站立者,右起:康生、周恩来、江青。

《审查报告》列举了康生五大“主要罪行”,其第二条称:“‘文化大革命’初期和中期,康生一直伙同林彪、江青等人,紧紧把持中央专案工作的大权。在中央专案第一、二、三办公室,由他分管的彭真、刘仁、陶铸、贺龙、薄一波、刘澜涛、安子文、王任重、林枫、‘新疆叛徒集团’、‘苏特’等专案组,据现有统计,‘审查’对象达二百二十人。对其他三十三个专案组(包括刘少奇、彭德怀、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆、周扬、小说《刘志丹》等大案),‘审查’对象一千零四十人,他也参与谋划,直接控制。中央专案第一、二、三办公室,十年中陷害了成千高级干部,康生都负有罪责。

“从档案中查出,许多冤、假、错案都是由康生点名批准、指使逼供,以至定性定案的。据现有确凿的材料统计,康生在‘文化大革命’中直接诬蔑和迫害的干部竟达八百九十三人(包括其妻曹轶欧点名诬陷的一百二十二人);在康生亲自审定的报告上点名诬陷的有二百四十七人。被点名的八百三十九人中,有中央副部长、地方副省长、部队大军区级以上的领导干部三百六十多人,其余的大部分也是老干部和各界知名人士。其中,已查明被迫害致死的有八十二人;致残致病的,则无法统计。”

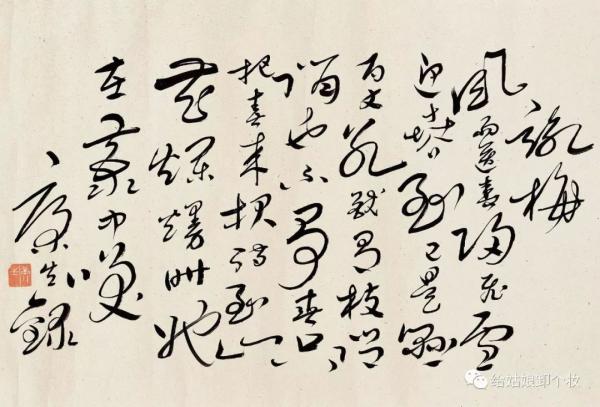

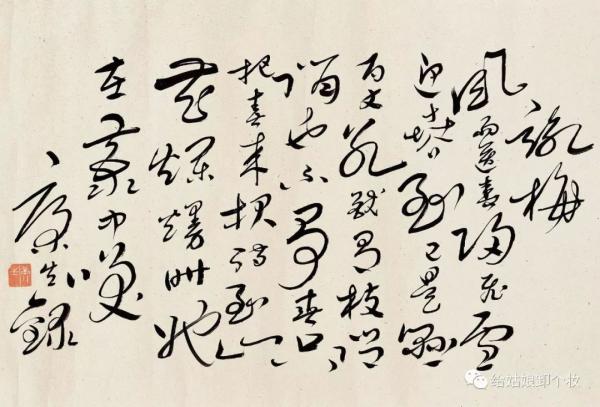

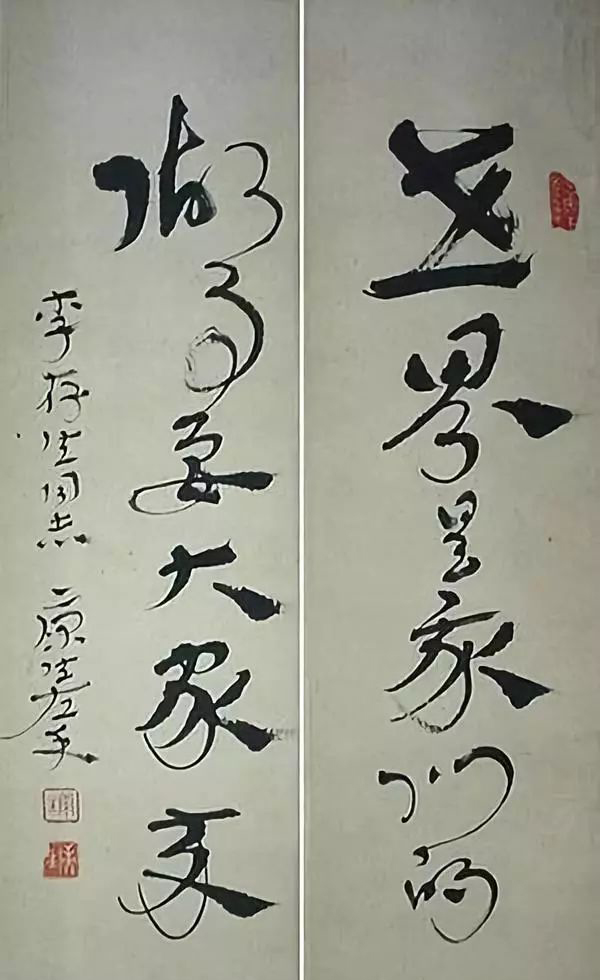

据说康生书法造诣极深,他对此也自视甚高。图为他书写的毛泽东词《咏梅》。

这够骇人听闻吧!这位江青口中的“康老”有很高文化修养、艺术品味,又身居高位,手握重权,将大量珍贵文物据为己有。但过了二三十年,我们才知道:他留有遗嘱:所藏文物,一律交公不留子女!这让我吃惊不小。2012年第11期《炎黄春秋》发表文章《在中央文革办事机构的见闻》,讲述这一史实的是李传俊,他曾任北京军区部队机要参谋,1966年8月~1972年12月在中央文革办事组工作。2004年,原中宣部“五朝元老”郑仲兵等人向他提问,参加谈话的还有江青前秘书阎长贵等多人。他们边探问边议论,实际上已不是众人问、李传俊答,而是大家都将自己了解的情况在一起交流。涉及文革风云人物挺多。例如他们讲到康生的秘书李鑫。我们知道,1977年2月那篇著名的“两个凡是”社论,就是李鑫主持起草的——“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。”阎长贵说:李鑫当了中央办公厅副主任,后来生病去世了。现在写抓“四人帮”,没提到李鑫,据汪东兴说,第一个向华国锋建议把“四人帮”隔离审查的是李鑫。前两年,中央警卫团政委武健华写抓“四人帮”回忆文章,也谈到李鑫的建议,在一个刊物发表的时候给删掉了,他专门去问过:“为什么删掉?”刊物回答说是上边意见。

郑仲兵说:中央对康生完全否定,那么他的秘书李鑫就是坏人了,(执政者)就是这么一种逻辑。

在场一起议论的王广宇也说:“康生说孔庙不能砸。那天有人报告,北师大谭厚兰带人去砸孔庙,正好他在值班室,为这事甚至拍了桌子,态度很坚决。”——王广宇的意思是,康生当时的态度是坚决要制止这种行为。

文革中北师大谭厚兰率人到山东曲阜“破四旧”,砸毁孔庙孔林。

当他们谈到康生大量侵吞文物时,阎长贵转述康生的秘书黄宗汉的话说:康生临终前,我们曾问他,你要不要留给子女几件文物?他说不要,一律交公。没听说康生给子女分文物,也没听说康生的子女拿走了他什么文物。

李传俊则证实:“我从曾在康生办公室做生活管理员的杨德田那儿也听说,康生临终时嘱咐他将所有文物一律交公,不留给子女。此事是由杨德田具体承办的。”

2017年,我受明镜出版集团委托,担任一本书的责任编辑:书名叫《人间重晚晴:一个所谓“红二代”的人生轨迹》,作者陈楚三。陈楚三经历极为特殊,大家看看这本书封面的提示词:“中共创始人陈潭秋之子 薄一波前妻抚养九年 清华蒯大富的眼中钉 陈云下令禁止进入第三梯队……”

陈楚三《人间重晚晴:一个所谓“红二代”的人生轨迹》(明镜出版社)

封面提示词只是最简化、最抽象的概括,而且难免商业考虑。他的经历中传奇之处很多,陈楚三出生在新疆监狱,不到一岁时,他父亲、中共一大十三名代表之一陈潭秋就被杀害;他在书中写到自己有生父、养父、继父和岳父四个父亲,也有四个母亲;文革后他莫名其妙地受到陈云打击,陈云在两次批示中提到他,称“像陈楚三这样的人要特别警惕”,他自嘲说是“躺着中枪”;后来过了不久,1985年,陈云批评秘书:“你要早告诉我这是潭秋同志的儿子,我就不会那样批示了。”

让我对陈楚三油然而生钦敬之情的是,他在接受“历史明镜”电视访谈时对我说:听到陈云批评秘书的这番话,我不仅没有感到安慰,反而愕然。作为共产党的高层领导人,怎么能以亲疏关系作为判断是非的标准呢?“外人”写的东西,不合自己的意就无限上纲,而“自家人”写的东西,错了也可以格外宽容?这是明显的双重标准!“陈云,这位过去威望很高的老一辈革命家,在我心目中的形象一下子降低了不少。”

我这里提起陈楚三,是想起他在书中写的对康生的印象。文革前,陈楚三因为是烈士遗孤,康生每逢过年过节,都把他接到家里。陈楚三在回忆录中详细写到康生的住房、配车等等情况。陈楚三是清华出来的,所写文字非常严谨,只写自己亲眼看到的。他说:

就我看到的,康生的生活相当简朴。网上有文章说康生抽大烟,有的说康生养宠物——“过去专为皇室预备的”狗,也有的说他“雇了一名宫廷厨师,享受皇帝的饮食”,吴法宪回忆录中还说康生喜欢骑马,养着几匹黑色骏马,等等。……我在康生住处的院子里只见到蜜蜂飞舞,却从来没有见到过任何宠物的影子,更不用说马匹。在家中康生都是和大家一起用餐,只有一样菜是专为他准备的,那就是一盘糖拌西红柿,但这绝对算不上是“皇帝的饮食”,厨师姓段,既不是康生“雇”来的,我也从未见段师傅做过什么宫廷菜肴;王力在其《反思录》中也说康生“生活简朴,吃的简单”。至于抽大烟,我不敢妄评,但多年中我从未在康生家中闻到过大烟的气味,想来也是以讹传讹。文革后,有文章说康生强占古董、文物字画等,我不了解不敢妄议,但看到《王力反思录》以及互联网上康生秘书黄宗汉的回忆,都说康生遗言把自已收集的所有文物无偿上交国家,一件不留,而且提到康生对文革初期北师大谭厚兰带人砸曲阜孔庙的行动极为生气……

学者余汝信。

学者余汝信曾经写了一篇文章,标题就是《康生的另一面》。余汝信是中国著名文革史专家,在香港出版了《“九一三”回望——林彪事件史实与辨析》(余汝信编纂的《康生年谱——一个中国共产党人的一生》,2023年4月由新世纪出版社在香港出版。——老高2023年5月24日注)。余汝信在文中举出康生的三个批示来。这三个批示,康生都没有落井下石,陷人入罪;相反,却都是与人为善,放人一马。这里我讲一下其中两例:第一例,是关于谭启龙的批示。

谭启龙1913年出生,2003年去世,活了90岁。1967年1月前任中共山东省委第一书记,济南军区党委第一书记、政治委员。1967年11月间,经周恩来同意,原在北京受到保护的谭启龙,回到山东接受批判。12月初,谭启龙给中央办公厅负责与他联系的孙吉太写了一封信,叫他的儿子带到北京。信中称:

1954年3月,谭启龙(左)陪同毛泽东视察后品茗休息。

回山东已二十多天了。回来第三天(十五号)就要我作检查交代,……以我原在京写的学习总结改为补充检查。结果认为是假检(查),真反扑。后来即接受大会、中会、小会批斗,开始进行得很好,受到很大教育。但由于大家一定要我承认三反分子,反革命修正主义分子,我思想上不通,只承认忠实、顽固地执行刘、邓反革命修正主义路线,是刘、邓在山东的代理人和忠实走卒。引起革命派义愤,结果于昨夜开中心组批斗会议,实行坐喷气机,下跪,我提出意见这样做不合乎主席指示,引起更大义愤,给我拳打脚踢,……因此,我只好写信简单告知你,希你转告汪主任一下,我当前处境较困难,可否给我一点帮助请告知。

这里要解释一下:“三反分子”,即反党、反社会主义、反毛泽东思想分子。

“坐喷气机”,又叫喷气式,就是在批斗会上,强制性地按住被批斗者的头、颈、背部,把被批斗者的两只胳膊向后上方或向侧拉直,如同喷气式飞机翘起的两个翅膀。这是一种羞辱人、剥夺人基本尊严的体罚方式,是肉体酷刑和精神摧残的双重折磨。

图为文革中批斗时的“喷气式”。

谭启龙的这封信,有幸转到汪东兴手中。汪于1967年12月19日批示:“请总理阅。”周恩来第二天批了几个字,转请负责山东问题的康生处理:“康生同志阅转杨得志、王效禹两同志阅。”康生看到谭启龙这封信后,其批示是具体、负责的:“请杨得志、王效禹同志查清,如确是坐喷气式、下跪、殴打等违反政策的行动,应严加禁止,并耐心的向群众进行教育。”

康生这个批示,并没有丝毫“诬陷”、“迫害”痕迹,相反,是保护谭启龙的态度。

汝信说,文革结束后,谭启龙写了一篇题为《周总理在“文化大革命”中对我的关怀与保护》的文章,只字不提康生。谭启龙写道:

王效禹大耍两面派,当面答应总理,回到济南,对我批斗更凶了。除了大会批斗之外,小会轮番斗,不时被一群群的人拉到黑暗的小房间饱以拳脚。我终于被打成了重伤,躺在床上不能平卧,只能长时间地趴着,经常呕吐黄水。这次王效禹等造反派是下了决心的,‘政治上斗不垮,就把身体斗垮’。那时大会小会批斗我倒不怕,就怕被人拖进小房间殴打,万一发生不测,造反派反咬一口说‘畏罪自杀’,那什么事都说不清了。因此我下决心一定要向周总理报告。

在有关同志的帮助下,我与大儿子见了一面,要他代我写了一封详细的信,通过中办同志转交给周总理。这封信很快到了总理手中。总理读后,即打电话给王效禹,责问为什么打我。当王抵赖时,总理严厉地批评了他。后来在一次会议上总理又当面批评他。

为了确保我的人身安全,总理具体指示杨得志同志派部队保护我,杨司令立即下令派了一个班对我监护。每次批斗时,均有两个战士陪同,站的时间长了,战士拿个凳子让我坐着听。由于总理有了明确的指示,杨司令等军区领导坚决执行,在战士的具体保护下,武斗被制止了。

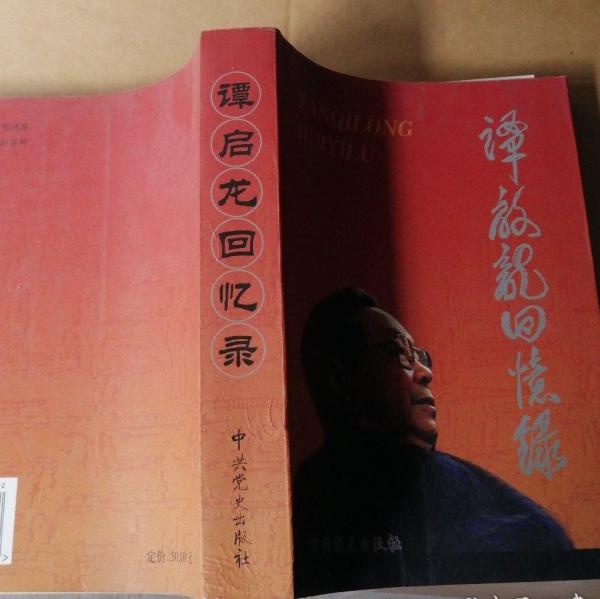

《谭启龙回忆录》(中共党史出版社)。谭启龙的回忆与文革档案大相径庭。

与档案材料相对照,汝信说,谭启龙的回忆很大程度上是失实的。谭启龙这封信,明明是写给中办的工作人员孙吉太,请孙转告汪东兴,并非是想通过中办直接转交给周恩来。以谭当时的处境,没有直接向周转告的奢望。这封信是谭启龙本人的亲笔信,并不是他儿子代写的。康生对这封信作了具体的批示,要求杨、王查清情况,“严加禁止”。谭启龙在其回忆中半句也没有提及,汝信说,有可能是有意回避了康生对其处境的过问。为什么不提?因为康生当时已经被中央赶出八宝山,谭启龙也就唯恐跟康生沾边。

另一例,是关于吴德峰的批示。

吴德峰是什么人?他1896年出生,1976年去世,也活了80岁。他在中共党内长期从事秘密情报、交通工作,担任过这方面很多重要职务,参加领导秘密情报工作。国民党刊物上《中共内幕》一文说“中共特务三大亨,犹若孺子是康生,喜怒无常李克农,老奸巨猾吴德峰”,后来中国电视剧《潜伏》大红大紫,吴德峰被称作“襄阳的余则成”。

红色特工吴德峰。

中共建国后,吴德峰是我童年时的父母官——武汉市市长,后来调进京。文革前为最高人民法院副院长,自然也没跑,受到冲击。

1969年3月4日,中共中央调查部副部长,对外身份为国务院副秘书长的罗青长,为吴德峰的事给康生、周恩来写了一封信。罗青长几年前去世,活了96岁。人们可能不熟悉罗青长,一定熟悉他儿子罗援,罗援是中共军方的著名鹰派,常在电视上露面。罗青长这封信里说:“据外调人员反映,吴德峰同志年老有病(69年他73岁),身体很不好,现仍被高等法院群众专政,因两派争议,问题不能解决。”

“据了解,德峰同志在二、四方面军会合后的长征途中,他任当时中央局的白区工作部长,是坚决反对张国焘的。(康生批注:在1931年前后,当王明等簒党时,他是坚决反对王明的。)双十二后在负责西安秘密情报工作中,是忠于毛主席的,反对王明、博古的,在总理、康老领导下,他对敌斗争是勇敢和机智的,对党是有很大贡献的,有关文电档案,现均存我部可查。”

“德峰同志在文革和其他部门工作中的情况我不了解,如果历史上没有查出重大问题,希望中央能通过高法院军代表向群众组织作些工作,对他作历史地全面地分析,对他生活上作可能的照顾,帮助他向群众作认真的检查,争取群众的谅解。妥否,请予考虑。”

康生曾经担任中共中央调查部的前身——中央社会部的部长,是吴德峰的顶头上司。当天,康生收到这封信,即作如下批示转给周恩来:

“吴德峰同志在思想作风上有许多毛病甚至有许多错误,解放后他的工作我不了解,表面上看是官气十足。但他在上海和西安的白区秘密工作中,是作了一些有益的工作,是忠于党的,我觉得对他应是一批二保。是否可请富治同志在群众中进行工作,帮助他认真检查取得革命群众谅解,解除群众对他的专政。据说他病的很厉害,应给以适当照顾。”

周恩来随即附和,主管政法、公安的谢富治随即批示:“完全同意康老和总理的批示。”

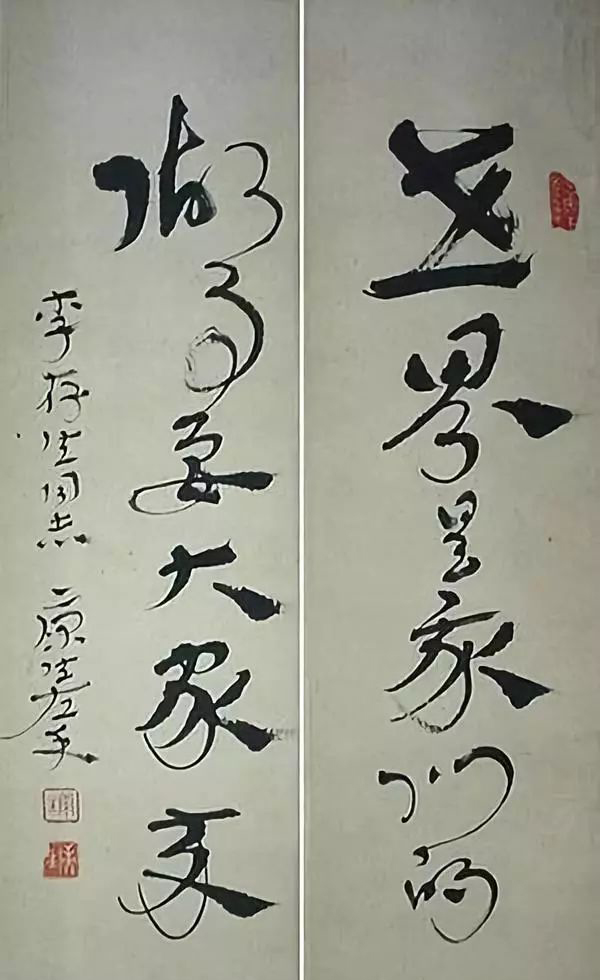

康生左右手都能写字,堪称一绝。图为其左手书法:“世界是我们的,做事要大家来。”

“是忠于党的,我觉得对他应是一批二保”,有康生这么一句话,足够了。汝信说,从康生的批示中,可以感受到他对吴德峰的同志之情,无论如何也不像一个“迫害狂”所说的话。

我们当然不能用这几个批示以偏概全,康生是否与谭启龙和吴德峰有私人交往也不得而知(但看起来不像,谭启龙若与康生真有私人交情,何以要儿子写信向汪东兴求救?康生不是正炙手可热吗?)不过,看看这些史料,我们会对人的复杂性有更深切的了解吧?

老高补识(2023年5月24日):

在整理这篇视频文字稿的过程中,读到著名历史学家秦晖为余汝信的《康生年谱》所作的序。前天我在上一篇博客文章的跟帖中回答读者说:

知道了某人的过去,对预测某人的未来,有帮助。但只能说“或然”,不能说“必然”。

1987年6月,有几个人会相信蒋经国将在下个月中旬,解除戒严,开放党禁?

1991年12月,有几个人能推断邓小平会在接下来的1个多月,重新推动改革开放、发展市场经济?

秦晖提出了一个“测不准”的观点,即在中国、苏联这种极权体制下,你无法根据一个人过往的公开行为预测他未来的动向和他真实的政治立场,比如斯大林死后的贝利亚或赫鲁晓夫,没人想到他们政治立场会来个180度的大转弯。秦晖问道:按照康生一生见风使舵的特性,如果他活到毛泽东和周恩来之后,他会怎样?这有很大的想像空间。

秦晖“测不准”说得非常好。不过在我看来,“测不准”其实并不只限于极权体制下。民主体制下的政治领袖,也会有许多出乎意料的大转折。我举过1987年7月蒋经国突然宣布解除党禁报禁的例子,如果说这仍然算是威权专制下,那么1971年尼克松突然派基辛格秘密潜往北京,安排了自己亲自访华,应该说就是这样吧?

余汝信刚在香港出版的《康生年谱》,得到秦晖、唐少杰等著名党史专家的称许,秦晖说:“本书好就好在它一点也没有妖魔化康生这个人”。