(前言:著名诗人、翻译家、评论家,原《诗刊》社副主编刘湛秋先生因病于2023年2月20日凌晨去世。噩耗传来,我第一个感触是:顾城、谢烨、李英、刘湛秋全都离世了,四十年四角爱恨情仇完全终结了。我作为同时认识他们四位并曾有些来往的人,撰写了一部长篇报告文学草稿《悲伤的朦胧》,李英去世后,我也发表过文章。现重登两篇旧文,就权当悼念吧。——2023年2月20日于悉尼。)

刘湛秋悉尼拜祭亡妻

——三十年四角爱恨情仇走到尾声

(一)面对大海,青春永在:刘湛秋悉尼拜祭亡妻

2014年11月18日,上午九时四十五分,刘湛秋乘坐的CZ325班机飞了一夜后,安稳降落在悉尼机场。好一会之后,接机的文友才见到湛秋拉着一个小行李箱,背着一个小挂包,疲沓地从出口处出来,形单影只,走得并不安稳。七十九岁的他,看着真觉得老态龙钟了。

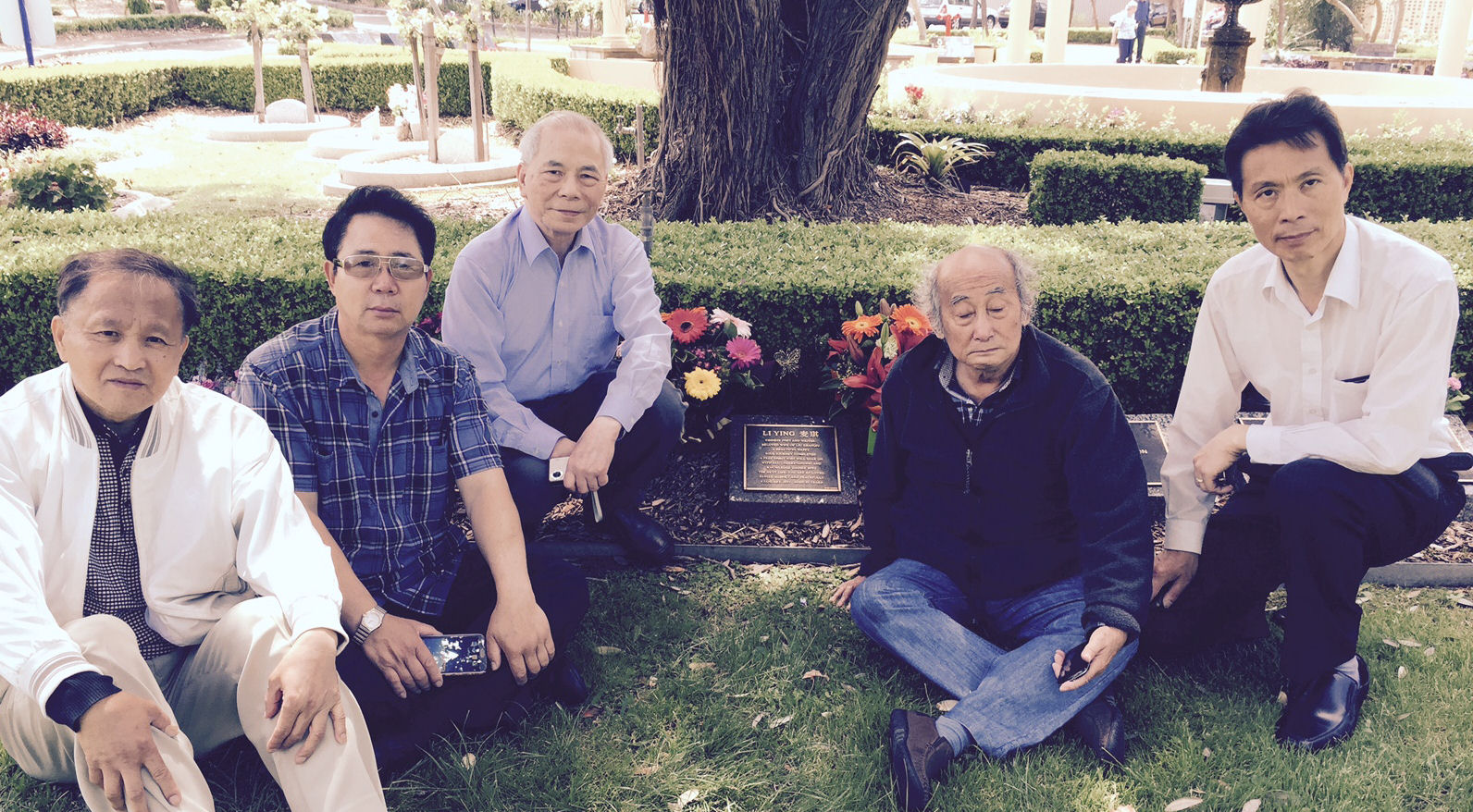

刘湛秋是专程从中国前来拜祭亡妻麦琪的。休息两天后,11月20日上午,他在我和许耀林、杨鸿钧、黄文生等几位悉尼文友的陪同下,前往麦琪骨灰所在的悉尼“东郊陵园”(Eastern Suburbs Memorial Park)。车子从悉尼市中心的唐人街起行,在几乎一个小时车程的路上,我心头断断续续涌现着湛秋来悉尼之前所写下、并请我在《澳洲新报.澳华新文苑》“悼念麦琪专辑”上发表的《墓碑》一诗:

面对大海,/青春永在。//在百岁都快普及的时代,/你只活了一半;/你是害怕老去?/还是措手不及?/让我这老人羞惭,/除了无奈,还是无奈。//你虽入了它籍,/我依然给了你三个头衔:/中国作家,/中国诗人,/刘湛秋爱妻。/——是太重了?/还是太轻?/你只能默默担待。//你虽然入了它籍,/依然是中国心:/中国的习俗,/中国的脾气,/什么都没有改。//青春永在,/面对大海。//社会上一些人,/还给了你另一个头衔;/这使你因此怀疑历史,/凭什么已二十多载,/还不让走出阴霾?/只有沉默,/才是回答。//青春永在,面对大海!

今天,麦琪墓碑两旁摆放着刘湛秋和文友们送的鲜花。湛秋在墓碑前默默地坐着,不时抚摸碑面的文字。湛秋说,为了确定这几行字,他和麦琪来回推敲前后用了三个月。英文是麦琪写的,而湛秋除了斟酌一些用语意思外,最强调的是英文碑文中一定要有中文的“麦琪”两字。现在,灰黑色花岗岩墓碑上清晰地刻着如下文字:

LI YING 麦琪/ CHINESE POET AND WRITER. / BELOVED WIFE OF LIUZHANQIU/ A BEAUTIFUL HAPPY/ SOUL JOURNEY COMPLETED./ A FREE SPIRIT WHO WILL SOAR ON/ WITH ALL UNDERSTANDING AND/ KNOWLEDGE GAINED INTO/ THE NEXT LIFE. YOU ARE SO LOVED. / PASSED HAPPILY AND PEACEFULLY. / 8 JANUARY, 2014 AGED 50 YEARS.

我把它译成这样的中文:“李英 麦琪/华裔诗人、作家/刘湛秋爱妻/一段美丽快乐的心灵之旅已经结束。/一个带着所有的理解和认知飞向来世的自由的灵魂。/你是如此地为人所爱。/ 2014年1月8日幸福平静地离世,享年五十岁。”湛秋说译得很好。又说到我那篇短文《麦琪:心灵之旅已经结束》,他说:“你写的文字我看了,北青和作家文摘均转了。很实在。”

我那篇短文写于7月24日,压抑了半年,却起笔于仓促。麦琪1月8日在悉尼去世几天之后,这里的文友联系上了在中国大陆的刘湛秋。湛秋说,麦琪的事不要过分张扬,麦琪说过,她愿意一个人静静地走。湛秋还说,因为身体太虚弱,经不起飞机长途颠簸以及出入国境的各种麻烦,他短期内不会来澳洲。因此,我们都一直保守秘密。大家觉得,麦琪的死讯,最好应该由湛秋公布。这样到了7月中、下旬,麦琪墓碑照片在电邮中传开,死讯已经掩盖不住了,我才写了那篇短文,以表示对逝者的悼念。这是一篇简短的文章,当然不可能表达我对这个二十年来中国文坛议论纷纷的旷世悲剧的全部的复杂的思绪和看法(现在这篇也是)。我只是想说,对麦琪去世,我虽然早有思想准备,但这个样子的走法,还是相当意外,一种莫名的凄凉袭上心头,而眼下,尽管有许多的不解、纷争和遗憾,且让安息者安息。

这次湛秋告诉我,麦琪直到临死还是走不出她心头一个巨大的阴影,走不出顾城和谢烨在他们《英儿》书中给她的定位的阴影。湛秋就是因此而在《墓碑》诗中发问也代麦琪问道:“社会上一些人,/还给了你另一个头衔;/这使你因此怀疑历史,/凭什么已二十多载,/还不让走出阴霾?/”也代麦琪表示:“只有沉默,/才是回答。”不过,此诗三次坚定地重复:“青春永在,面对大海!”看来这更是沉默后面的自信的宣告。这是刘湛秋所希望看到的麦琪面对纷纷扬扬的世界的永恒的回答,希望这是麦琪留在他心中永不改变的形象和品性。

……该走的时候,湛秋最后在碑上刻着的中文“麦琪”上亲了一下。

在我看来,这真是一个令人无限伤感的吻别。湛秋神情黯然地说,他这辈子,可能再也不会来悉尼。那么,从此以后,麦琪这个女人,就孤零零地永世留在离她故乡万里之遥的此地了。在月白风清之夜,也许,这个孤魂会抑制不住怀念多少年前在北京的那些少女时光;也许,她会偶尔稍抬望眼,看一下隔着茫茫大海那边那个顾城和谢烨曾经叫做“激流岛”的地方,她和他们曾经奇怪地共同生活了一年零八个月,并铸下了一场旷世悲剧;也许,她会倔强地坚信她永远的情人给她的祝福:面对大海,青春永在;而三十年爱恨情仇,现在一切都已烟消云散,化为乌有了……

(二)麦琪死讯传开之后:文昕和顾乡的反应

北京那位在上世纪八十年代曾经作为顾城、谢烨、李英三人的好朋友的文昕女士,8月1日知道麦琪死讯后,虽然很难说清自己惊愕、复杂的心情,但她终于觉得,一条生命走了,就让一切安静下来吧,世间恩怨,可以至此为止。文昕真切感悟生命无常。她说她自己在今年的1月8日那个奇怪的时间段里,也住在肿瘤医院,九死一生,医生甚至说她没有几天的命。相信宿命,也是一种解脱。她说:“说得宿命一点儿,她欠的,她用生命还了,也就完了。一直有出版社和编辑跟我商量重新再版《顾城绝命之谜》,昨天我已经正式跟他们说,不再做了,如果李英还在,我的话就是对她说的,如今她已经走了,她做过什么、对与错,还有什么意义?什么是非、债务都用死还了。”

文昕是顾城遗作《英儿》一书中的生活原型“晓南”,她至今保存顾城用在书中的几封写给“晓南”也都是写给她本人的重要书信。那场悲剧发生后,文昕说她几乎每年春天或在冬季都会开车去一个很远的墓园,那里静悄悄地埋藏着顾城的骨灰。这是她永远不会对人说起的秘密。自然,过去多少年来,文昕一直为人们称之为“杀人犯”的顾城辩护;与此同时非常厌恶和痛恨麦琪,说她于平和之中暗藏危险,“着实是一个罪恶的小魔鬼!”顾城爱了之后就万劫不复最终死无葬身之地。文昕对整个悲剧的总结是:“顾城输了人生,谢烨输了性命,李英输了人格。”

当年,另一位对惨案前后那十几天的内情最了解最有资格谴责麦琪的就是顾城姐姐顾乡了——她是顾城、谢烨双双死亡的唯一在场者、目击者。在她的《我面对的顾城最后十四天》一书中,有她于1994年5月18日写给李英的信。顾乡谴责李英说:“是你让顾城乱了,也让谢烨乱了,她弄不清心中莫明的烦恼、莫明的爱和恨……是你破了她的爱,破了她心中的完美、心中的骄傲,破了还沾沾自喜,破了还不认账;拿了人的衣服拿人的家,拿了人的命还不算完,还要再拿。拿得天经地义,拿得清纯可爱,拿得无觉无辜,拿得人哑巴吃黄莲有苦说不出,最后还拿出带血带泪的控诉和宣言来了。”

去年最后两三个月,中国文化圈一些人士纪念顾城逝世二十周年,又是访谈,又是出电视片,又是发表各类文章,很为热闹了一阵子,但其间顾乡却不愿接受采访,没有露面。这次麦琪死讯传开之后,她好像也没有讲什么。也许,她觉得她该说的话已经都说了;也许,她只在心里,会又一次飘过李英当年写给顾城的诗句。她那些感动过顾城感动过谢烨的情真意切的诗,在那真切中埋藏了不祥——最完整的是自编的故事/想怎样结局/就有怎样的逻辑……

(三)麦琪去世前一直没有走出阴霾,死后又一次成为议论焦点

二十多年来,李英-英儿-麦琪饱受舆论谴责与非议,如今她的死讯传出之后,议论又再次浮起;而这,看来想避免也是无法避免的。

激流岛事件的“罪魁祸首”——她这一罪名看来像铁板钉钉似的被很多人认定了。有些人根据获取的传言按照一般逻辑或按己之心得出这样一种看法:麦琪是出身低下的许多“胡同女”较早曲线晋身的先驱先觉者,不过是“初级版邓文迪”,但邓文迪路子清爽,苦读了学位,踏过了几个垫背的,直奔目标;而她还要搞搞文艺,并且倒霉地成为千夫所指。麦琪的人生轨迹被这样描述:大学毕业需要冒出的时候,爱上“劲松三刘”之一的刘湛秋;需要出国的时候,爱上定居新西兰的顾城;需要外国身份的时候,又嫁给了新西兰的气功老头;窝藏数年后需要出名的时候,又返回到刘湛秋的怀抱。就这样,她无意地害死一对夫妇,有意地拆散了三个美满的家庭!有人说了许多非常难听的话:轻薄多变,情欲旺盛,不择手段,用完年轻的用老的,用完老人用洋人。一路踏着顾城和谢烨尸骨到了悉尼……

但亦有人为麦琪辩护。认为激流岛上所谓女儿国里的齐人之福,明显是顾城和谢烨共同设计的一个局,李英只是“被第三者”了。至于当年二十三岁的文艺女青年李英,一见钟情爱上有家庭的刘湛秋,应该只是当年风流的刘诗人多位情人中的一个,而且还是不那么重要的一个。所以指责英儿破坏别人家庭那都是胡扯——她是“无辜的第三者”。最诗意的赞美是:“英儿,永远是顾城童话世界里最纯洁凄美的公主。”

刘湛秋可能不会也不必看到林林总总所有对麦琪的谴责,包括让他难堪的对麦琪的“美化”,他只会无论如何也要一心护着麦琪,特别是现在已经离世的麦琪。湛秋对“社会上一些人”给麦琪的“另一个头衔”当然不满不认同——就因为这“另一个头衔”,使麦琪二十多载还没有“走出阴霾”。不过麦琪并不完全是“只有沉默”。沉默是最后十年的事。之前,她回答过,辩解过,抗争过。她写了《梦断激流岛》《爱情伊妹儿》等著作,接受过无数次采访,都表示过态度。在她于2003年8月出版的最后一本书——散文集《倾情人生》——中,她强调:“我去新西兰,不是为了去破坏一个家庭,出国对于我来说,是因为我和湛秋的关系。但即使是澄清这一点,也是要付出难于承受的痛苦代价。”这是她生前声嘶力竭的争辩。这些年来,她觉得很多人都好像是在制造一场战争一样,如果谁热爱顾城热爱谢烨谁就要把她看成“敌人”。但她认为这件事本身实际上不是一场战争,大家要真正静下心来,从很深的角度来探讨这个很大的悲剧故事。

但这出悲剧的最初火种在哪里?人们问:当年你明知刘湛秋有妻子有女儿,你还是爱上了湛秋;后来在新西兰,顾城也有谢烨和儿子。爱情的发生对你来说好像是没有障碍的,你是如何看待传统规范的?对这个尖刻、严厉的问题,麦琪坦然答道:“这个世界上,一些人是用心在生活,一些人则是用观念在生存。我对所谓规范是持一种蔑视态度的,伦理道德在我眼里有些滑稽,在我眼里人要活出本性来才是美丽的,相反就是丑陋的。”爱,的确是她心灵中永不熄灭的火种,但她这个火种太危险了。她为“活出本性”,就不得不付出代价。其中之一,正如湛秋说的,麦琪直到临死还是走不出顾城和谢烨在他们合著的《英儿》书中给她的定位的阴影。按我这十几年在悉尼对她的观察和接触,看到她开头几年勤于著书,甚至还一度和悉尼科技大学的教授商量报读博士的问题,这都是她的抗争,挣扎,但都属昙花一现,此后便是逐步后退,归于沉默,归于无力无奈。刘湛秋于2005年中风是一个分界线,更不用说2010年9月12日麦琪在医院检查出患了晚期鼻咽癌。这些生活中出现的巨大的不幸,当然都是原因。但反过来说,麦琪罹患癌症,过早去世,何尝不也可以说是和她长年生活在压抑的阴影中有关?湛秋也说了,“癌根本不是什么细菌传染。是身体长期缺乏阴阳平衡,或者说一股气沉积抑郁的结果,造成某些部位细胞坏死或变异。”出身于几代中医家庭的刘湛秋的这个“理论”不无正确。

(四)谢烨:“任性的孩子”所“造就”的妻子

文昕曾透露,顾城、谢烨出国前,李英就哭着来诉说,她爱上了顾城,顾城也爱她。“我其实第一眼看见顾城,就知道这是我的命,我躲不开的。”文昕劝阻她,但她一边哭一边说,她和顾城之间,把什么话都说明白了,还是当着谢烨面说的。谢烨听着,坐在那儿,什么话都不说,一直在翻看一本杂志,表情自然,似乎很不在意。

李英心机深吗?她自己说,对于顾城,她是林黛玉,谢烨是薛宝钗。顾城当时对李英说的一句话,对谢烨应该伤害很大的:“你和我天生就是一模一样的,我们太像了”;而谢烨不一样,谢烨“是我造就的”。谢烨当时听了心里怎么想的,没有人知道。后来的事情更加蹊跷,谢烨不但纵容丈夫与李英书信来往三年,甚至亲自将李英接到顾城身边。大家都说,如果不是谢烨出力,以顾城的办事能力,别说把李英办到国外,就连一只猫也办不出来。李英到了新西兰,圆了出国梦,但上岛几天后就发觉了生存的艰难。她要到奥克兰市区去找工作。在这个关键时刻,谢烨知道李英走了顾城会发疯,对她说了一段话:“本来嘛,出国都是奔钱奔身份来的,我还就看不起这样的……”这样的话在上世纪八、九十年代那个时候是有分量的,把李英镇住了。

我第一次见到谢烨时印象就很好。记得是1988年一月或者二月,总之是新学年尚未开学的暑假期间。这是一个阳光灿烂的夏日上午。他们夫妇俩人来到新西兰奥克兰大学亚洲语言文学系那座小楼,系主任闵福德教授(Prof. John Minford)给我们作了介绍。顾城个子细小,看来还很瘦弱,就像大家都说的是个没有长大的孩子。他穿着正规的灰色中山装,头上戴着我们已有所闻的他那像裤腿一截的招牌帽子,也是灰色的。而谢烨,一见面竟让我联想到和她实际处境大相径庭的雍容优雅的贵妇人,她像室外的阳光一样,光彩照人,脸上常带笑容,说话柔顺悦耳,举止很为得体,因为有身孕,微微发福。

当年,谢烨在火车上一见钟情,就跟了一无所有的顾城,过着拮据却快乐的日子。她太爱这个男人了,把他当天才供着。而顾城正如他自己所说的那样,“是一个任性的孩子”,婚后不久,谢烨就发现,她不仅要做一个妻子,还要做一个母亲。她细心照料好这个“任性的孩子”,即操心家里衣食住行,还要安排各种家外事务。在那个激流岛上,还要做他的保姆、管家、秘书、翻译、司机,住简陋房屋,远离热闹城市生活,为赚取微薄生活费养鸡卖蛋,包春卷赶集市……谢烨无愧为一位“伟大的女性”,为人之所不能为,以她博大的胸怀,义无反顾地承担了这一切责任。

当然,作为著名朦胧诗人顾城的妻子,亦富有文学天分并珍惜文学价值的谢烨脸上有光,是很为的意的。但这种长年累月没完没了的付出,终于让她“太累太累了”。这样,李英的加入,她可能觉得未尝不可借用为她减压,可以让她多些母爱给她儿子。最后,谢烨发现一个各方面与顾城完全相反的流体力学博士爱上她,向她展示了生活的另一种可能,她动摇了,她压抑已久对正常生活的渴望激发了。谢烨要把远从柏林飞来和她结婚的情人带到岛上,在她来说,也许顺理成章,但对已经失去李英的顾城来说,便是逼到最后关头,便是天崩地裂的灾难。

李英以为爱情到来了就可以不顾廉耻不顾一切,谢烨以为自己博爱到可以长期容忍丈夫同时爱另一个女人,顾城以为可以一直爱两个女人而且这两个爱自己的女人可以一直相爱下去。捉襟见肘的窘迫生活让顾城桃花源之梦几乎破灭,但他仍然想维持一妻一妾的齐人之福,天天晚上为李英念《聊斋》,想调教两个妻子和睦相处的方法。三个人都低估了畸形情爱的破坏力又高估了自己对其的把控力,结果酿造了一场的大悲剧。

(五)顾城:一个主导一场悲剧的病态天才

当年谢烨、李英倾心爱慕顾城是毫不奇怪的,这位年轻诗人在那些年月是中国无数文学爱好者所崇拜的偶像。顾城同时亦获得国际上许多中国文学研究者包括西方各地大学教授的青睐,其中也有我的博士导师闵福德教授。他让我协助顾城授课,自然是希望我和朦胧诗人多一些直接接触,增加一些亲身体会,以对我的博士课题中的朦胧诗研究有所裨益。这不但符合他的愿望,对我而言也正中下怀。其实也不需要他示意。当时,我那部题为《紧缩与放松的循环:1976至1989年间中国大陆文学政治事件研究》的博士论文已基本定型,除了第九章后半部和结束语尚未写出外,其余各章均已成文。而其中第七章整章就是论述长达六年的朦胧诗论争。我赞赏朦胧诗的观点一开始就因1980年章明的批判反而更加明确。和顾城接触,听他上课或演说时出口成章、散发智慧的话语,自然让我加深认识他自孩提时代就表现出来的天才。去年中国文化圈搞了纪念顾城去世二十周年的活动,有些人的观点我并不同意,但大家肯定顾城的天才肯定朦胧诗潮在当代中国文学史上的贡献这一点是不错的。

杀妻和自杀的顾城还能算天才朦胧诗人?在这次麦琪死讯传出后又一回热议中,有人竟提出如此弱智的问题。

的确,顾城这个天才是畸形的,病态的。

他的精神分裂病征相当严重,不时遭受黑色幻象的折磨,情绪容易倾向极端,经常出现间歇性的情绪反复。他不无痛苦地说,“我的脑子坏了,它一直是白天,好像一盏很小的灯,有很大的电。我一直在白天醒着,也许这就是死快来临的时候。一种感觉,我一直醒着。”不止一次有人建议把他送进精神病院,可惜都遭谢烨谢绝。倒是她母亲有先见之明。早在顾城1979年从北京到上海向谢烨展开求婚攻势时,便被未来岳母视作“神经病”带到精神病院去。

同顾城有过接触的人大概都会知道他一直有自杀的倾向。他这人追求完美,又很自私自我,凡事求其顺乎自己,一旦有冲突,便陷入绝望。他十七岁时四处找工作,处处碰壁,就曾经自杀过一次。他手腕上有自杀疤痕。他竟然常常对情人或者妻子说,我们一起自杀吧。如果没有谢烨,顾城真可能早就去世了。

是顾城本人主导了这场悲剧,其他人只是剧中的配角罢了。无论如何,即使天才身心残缺犯了杀人之罪亦理当遭受谴责。也并非简单归结为个人之“人性恶”;这个畸形的天才毕竟是畸形的社会所造就的。这是时代悲剧:黑夜给了他不仅是黑色的眼睛,其实像那个年代喝狼奶长大的许多青年一样——黑夜也给了一个没有健康成长环境的孩子一颗扭曲的心灵。

顾城有些关于死亡的诗作,特别出现在后期创作中,甚为引人注目,如《墓床》《我把刀给你们》《新街口》《后海》《午门》等。他居然写出,死亡是一朵纯洁无瑕的荷花,杀人有如手握花朵,嗅着血腥绽放出来的芬芳。他居然这样描绘死亡:“我把刀给你们/你们这些杀害我的人/像花藏好它的刺……//……再刻一些花纹,再刻一些花纹/一直等//凶手/爱/把鲜艳的死亡带来”。不过,我要补充说明,顾城死前不久亦说过,他对于死亡还是怀有恐惧的。而且,顾城视诗歌如生命。他说:“我还在写诗,这是我活下去的一个道理。”

这里,不能不提到:顾城于1988年1月21日自讲学了五十天的香港以工作签证落地新西兰奥克兰,就在同月,他写下了著名的《墓床》一诗:

我知道永逝 降临,并不悲伤

松林中安放着我的愿望

下边有海,远看像水池

一点点跟我的是下午的阳光

人时已尽,人世很长

我在中间应当休息

走过的人说树枝低了

走过的人说树枝在长

人们都说,《墓床》是首奇特的诗,这是未来写给现实的诗,隐约可见顾城的心路历程并透露了他的最终结局。诗人当年不足三十二岁,而整首诗却仿佛一个看透世事的老人在喃喃低语,安详平静地想象着自己死后人间的种种景象;并向世人预告:生命会终结,但死亡会生长。

一语成谶。顾城果然在新西兰“休息”了。这首诗简直可以当作他的墓志铭。

(六)爱恨情仇:悲剧发生之前以及之后

2002年,麦琪在悉尼隐居了九年之后终于首次直面媒体回应质疑时,曾这样表示,顾城在新西兰激流岛上杀妻那天,如果她在场,也会丧生斧下。事发前,实际上已经和谢烨离婚的顾城,陷入到极端的神经质中,他宗教性的“精神王国”对人性造成了极大伤害,对他自己,也对他最亲密的两个人——谢烨和麦琪。不过,说是如果,麦琪那天如果在场大有可能不会死,甚至那场凶杀案根本就没有发生,顾城也不至于上吊自杀,可能是谢烨和他的博士情人离开激流岛,而顾城和英儿留下来。谢烨在1993年9月回答记者问时也说了:“顾城为英儿那么伤心,英儿对他又那么好,我很同情他们之间的感情,成全他们未尝不可。”作为顾城姐姐般的好朋友舒婷,还有另外一个这样的假设:“作为一个男人,顾城到那时候精神也崩溃了。设想一下,如果顾城自杀,事情就会很圆满。他自杀,然后谢烨整理顾城的遗作出版,儿子的生活也会很好。”

可惜顾城和谢烨双双那样令世人异常震惊地离世了;幸好,麦琪没有像顾城一些崇拜者所希望的那样也死掉,她又活了二十年。

让我们从头回顾一下。1987年,当时为情爱燃烧的李英写了一首诗给刘湛秋,叫《愿望的象征》:

多想/你能站在岸上/让时间只流过我/从东到西/缩短黎明和黄昏的距离//或许/你会站成树/让我成为你树上的眼睛/或许/就这样对视/站成一种愿望的象征

在这一年前,李英初遇刘湛秋,那是1986年5月,在成都诗会上;而三个月之后,也就是同年的9月,她已经成了刘湛秋的亲密情人。

但1990年7月,她要远赴新西兰了,是应顾城、谢烨的邀请。临别前一天,7月4日,刘湛秋给她《送别》:

已经是铅样地预感明天/犹如迎面铅样的云/暴雨是不可避免了/挥手间已咫尺千里//北京依然如此的拥挤/却又因少一个人而空旷/自行车因减少负荷而沉重了/从此不再寻找未开垦的胡同//为什么去询问季节的错误/人生的化学分子式无法解释/其实只是短暂的幕间休息/但究竟是幕间残酷的真实……

李英此一去,挥手间已咫尺千里,可以预感暴雨不可避免。可是,刘湛秋怎么也无法想像得到,千山万水的遥远距离并不算什么,不可避免的也并非一场常见的暴雨,而是——因李英的到来激发了激流岛上一幕惨烈的旷世悲剧。

开头是怎样的?

顾城在《英儿》有这样一段描述:

在最初的时刻,我是那么小心和怯懦,因为她无声无息,她肢体轻柔的气味,都使我有一种犯罪的感觉,那么轻那么轻,过了好久,我才透过那薄薄的丝绸,感到她身体的温热……在那呼吸声急促起来的时候,我心里才掠过一阵惊慌……我褪下她唯一的那件内衣,她顺从地抬起身,整个身体掠过一阵恐惧的激动,那一刹那我真想做最粗野的事,但身体依旧寂静地停在床边,我的心跳了一下……

麦琪后来是这样不同的回忆:

那天顾城对我说,你要去找你自己的生活是你的自由。然而半夜里他来到我的房间……我醒了过来,但随即又处于半昏迷状态,此后的记忆是失效的,直到第二天我醒来后才明白发生了什么,猛一回头发现他站在门边,一束阳光从他的头顶射过来,我本能地又尖叫一声,这时只听见“轰”的一声,他就像一块木板一样倒在地上。谢烨跑过来紧紧抓住顾城的手,直到他醒过来……

麦琪觉得顾城想通过这个举动把她留下来,这里面有中国男人的传统意识,不过如果说是顾城那晚“强暴”了她,就是谎言了。即使不全是谎言,但后来的事实是,李英给刘湛秋写了一封绝交信;在一个傍晚,把刘的所有情书全都烧了。她和顾城夫妇一起共同在岛上生活了一年零八个月。

十年后,麦琪回过头来深情地怀念她当初含苞待放的少女之身如何“失”诸于刘湛秋的那一天:

那是我永远不会忘记的日子,不会忘记的感觉,有哪个女人会忘记呢,那个使你从一个女孩子成为一个女人的男人,那个把你的身体突然点燃起来的男人。

1999年12月,“跨世纪笔会”在四川绵阳举办时,有人对刘湛秋说到他和顾城、李英之间的三角关系,刘很肯定地说,英子自始至终只爱他,顾城根本不是他的对手。当时在场者回忆道:其时,阳光灿烂,微风涌来,已经六十多岁的刘湛秋的卷发在风中抖颤着,这情景被当地记者在报上略微嘲讽一番。现在看来,几乎可以说,刘湛秋当年所言非虚。

刘湛秋在顾城之前,是李英的第一个情人。当时他有家室,在上世纪八十年代的北京,这是十足离经叛道的举动,自然遭受许多人的非议。而李英在她最美好的年华,爱上比自己大二十八岁的刘湛秋,即使被人视为坏女人而在所不惜。她称刘湛秋为“永远的情人”。后来,经历重大变故之后,他们于1994年1月在悉尼重逢,并于1997年正式同居,此后几乎每天,二十四小时,他们都厮守一起,或至少知道对方在哪里在做什么。至麦琪在2014年1月在悉尼去世的十几二十年里,两人相濡以沫,相依为命,迎接人生的落幕。

(七)“永远的情人”对麦琪的追思

从悉尼“东郊陵园”回到市内那天,我和刘湛秋午饭后作了一次长谈。

湛秋发自内心深处对麦琪非常感激。特别是,湛秋告诉我,可以说是麦琪救了他一命。他记得清清楚楚,2005年2月8日那天,麦琪去上班后,他不幸突然在他们住家不远的奥本(Auburn)火车站晕厥倒地。真是冥冥之中心灵相通,麦琪这天分手离开后一直神思不定,老觉得会出什么事,一看手机没有回音,马上回来找他。幸好及时送到医院抢救,不然的话湛秋这次中风即使没有丧命也会落到半身不遂之类的严重后遗症。事后,在麦琪悉心照料下,湛秋恢复得很好,起居饮食思维说话都没有问题。

这一辈子,刘湛秋觉得世上没有别人比麦琪更爱他了。说到这里,湛秋哭了。他悲哽地说,他都觉得有点奇怪,麦琪为什么这样爱他?应该说不是因为写诗的成就,而是因为他对她的个人魅力。湛秋特别用了一个词,我不知道他是否对别人说过,就是“镇住”。他说“把麦琪镇住了”,“连身上的气味麦琪都觉得好闻都非常喜欢”。因为被“镇住”,所以刘湛秋明言“即使离婚也不会和你结婚”麦琪也全然接受。刘湛秋说他后来和妻子离婚,是因为多年没感情,性冷淡,和麦琪的“介入”没有关系。湛秋坦言,当年他风度翩翩,已有几个情人,像当时另外三个作家一样,他这些事在中国文坛几乎是公开的秘密,麦琪也知道。她要跻身《诗刊》,就是想越过别人更亲近湛秋。不是非要结婚那种,只要在一起,就心满意足。湛秋认为麦琪不是一般的人,有人说她是狐狸精,但其实,她从来不显耀名和利,而且还很内向。湛秋说他在《诗刊》当副主编的时候,麦琪从未要求给她发表什么,这让湛秋很感动,因为麦琪其实本身很有才华,却看得很开。

关于顾城,刘湛秋说他个人觉得顾城的诗很好,空灵,麦琪那时很崇拜顾城,她和顾城是精神相通的(后来再谈起时湛秋用了“灵魂相通”的词)。1990年麦琪应顾城和谢烨邀请去新西兰他很放心,还鼓励,他觉得顾城不花心(如是另一位诗人他就不放心了)。湛秋说顾城不知道麦琪和她好,还以为麦琪是处女,发现不是还不高兴,但不知道是谁。刘湛秋1992年收到麦琪给他的断交信,开头直觉“不可能”但也只有接受了。他一向尊重麦琪的决定,例如后来麦琪打胎也没有预先告诉他。谈到麦琪和顾城的关系,刘湛秋说他和麦琪一起时从来不谈顾城。他不指三道四,从来不问他们那段生活。湛秋甚至说他们那事他“不觉得对自己是伤害”。我有些不解,问湛秋有无看过《英儿》这本书,我说书其实是顾城写的,诗人写小说文字很美。湛秋说书没有看,不想看,但他认为麦琪说“强奸”是真话。湛秋说他很同情谢烨,最真实的是谢烨希望麦琪取代她。但他们两人在《英儿》书中给麦琪的定位却是很伤害了麦琪,使她直到死时还是走不出这个阴影。

不过,刘湛秋说,麦琪对生死从来都是看得很淡的,知道自己癌症晚期以后,觉得也算活够了。她总跟湛秋说,她对死一点也不害怕。开始的时候,麦琪想过自杀,但是想不出什么好办法。大概因为东拖西拖,好好坏坏,这样过了三年癌症晚期,到2013年,她居然慢慢地感到了一丝光亮,多少有些乐观,加上疼痛减轻不少,几乎完全放掉自杀的念头,又想活了,觉得可以这样慢慢活下去,甚至有一个愿景:许多年后,他和湛秋两人一起在海边画画……

我问刘湛秋为什么麦琪去世时他不在身边。湛秋说是麦琪多次催他回中国过几个月再回来。麦琪说她自己已能搅糊吃,又有一帮澳洲西人朋友安排好每天都来看她,湛秋在这儿已有些多余,何况他跟外国人打不了交道,有时,反而烦她,她要静养。湛秋觉得自己年纪也大了,甚至多少也需要人照顾,也许又看到麦琪生活些许稳定吧,他终于同意回去些时候,春节左右再来。飞离悉尼时他很平静,哪里会想到,这次就是永别?!

(八)麦琪一个人静静地离世

刘湛秋在他让我在《澳华新文苑》发表的《最后的日子——忆麦琪(李英)》一文中说,他觉得最后那几个月虽然他们两地分开,但日子可以说是充实的。他们每天都通一两次短信,互相收收发发,彼此都感到甜蜜。麦琪要是晚发了,湛秋心就紧张。他现在手机里留下的将近百条短信,已成了他俩最后的倾诉。只是,刘湛秋万万没想到,死亡正在悄悄临近麦琪。

去年快到12月下旬时,刘湛秋在短信告诉麦琪,他要给她邮寄个手写的贺卡,庆祝中外新年。麦琪说麻烦,心领好了,但湛秋还是快乐地做了,只因邮递慢,麦琪直到今年1月4日才收到。麦琪发来短信:“亲爱的,终于收到信啦,决定今天不看,太晚了,不想匆忙,明天要认真拜读,因为你的信很难得啦。好,都是一道晚安。爱你。”刘湛秋在贺卡上写了新、旧体诗各一首。旧体诗这么写:

云外传短信,犹若在身边;

万里不嫌远,弹指一瞬间。

新体诗则是:

在一起不在一起同样酷爽/短信比伊妹儿更美丽更寻常/心和心时刻贴在一起/人生的快乐就这么简单

第二天,下午4时40分,麦琪来了个短信:

洗手燃香,拜念你的祝福简直太好了,好像你在我身边,而且更近,因为心也连起,把它放在心上,然后窗台上,再放一束花,我的记忆里多了着甜蜜。Love Love Love……爱你十万倍。

想不到这竟成了麦琪的临终遗言!接下来,6日,她只给他发了个极其简短的“一切都好”的英文短信;7日,刘湛秋未收到麦琪发来的短信;8日凌晨,湛秋女儿从二十多里外的在广州暨南大学的住处过来告诉他:“李英安详去世了。”噩耗是麦琪的澳洲西人朋友在电邮中告诉湛秋女儿的。因为湛秋不谙英语,麦琪生前就安排好她的朋友和他女儿的联络方式。

这个噩耗,对刘湛秋来说,真是晴天霹雳,难以置信!他不相信,一句话都说不出来。就是说,麦琪6日晚入睡,7日一天未醒,西人朋友见她睡着未打扰。然而,8日早晨,西人朋友来看她时,发觉她已经死亡。

悉尼文友在中国探望刘湛秋时,深受打击、老态龙钟的刘湛秋几次悲恸地哭了很长时间。他半年多都不能做事,现在总算挺过来了。他相当平和地这样总结麦琪和癌症的搏斗:打了个平手。最终不是癌症让她在痛苦和饥饿中死亡,是她拼尽了最后力气而死于心力衰竭。这可以说是人生最幸福的死亡方式。也许,结束在不该结束的时候;也许,结束在最该结束的时候。

(九)三十年四角爱恨情仇就此走到尾声

2014年11月29日,《澳洲新报.澳华新文苑》第663期出版,整版是“悼念麦琪专辑”。刘湛秋拿了报纸,第二天即返回中国。他至今没有再回悉尼。大可能的是,如那天他在麦琪墓地说的,他此生不会再回来了。

……顾城、谢烨、麦琪、刘湛秋这三十年四角爱恨情仇就此走到尾声。

突然想起,1993年激流岛惨案发生后,香港电影导演陈丽英曾经亲自到奥克兰找过我,我过后也给她一份电影文学之类的东西。我当时想的是:弄成一部悲伤又比较空灵的诗化电影,而陈导演则还是希望我要按照她给我的大纲去写。后来,她另找高明。1998年,她导演的《顾城别恋》上映。

现在,激流岛惨案至今已经二十多年。有人说了,这四个人横跨三十年的爱恨情仇,即使作为一个历史交代,绝对是一个绝好的影视题材,绝对可以拍出比1998年那部香港电影好得多的影视作品。全都有了:浪漫、凶杀、四角畸恋、复杂人性、跨国背景、海岛风情、朦胧诗意、哲学话题……但,又一次,问题是如何诠释这一切,演绎者要说什么?是否对顾城那一代人有足够的了解?是否有足够的文学艺术才能和经验去演绎?

(2016年8月28日修订于悉尼)

2019年本文收进《何与怀诗评集》时后记:1993年10月8日,星期五,一场旷世悲剧,发生在新西兰奥克兰附近的怀希基(Waiheke)岛或又称为激流岛上。37岁的著名朦胧诗人顾城被发现吊死在一颗树上。他的妻子,35岁的谢烨,被发现躺在一条通往附近一间偏僻房屋的小道上,头部被一柄斧头击中,已经奄奄一息,警方用直升飞机急送她到医院抢救,但终因伤势过重,失血太多,在一小时半之后死亡。

这场惨案,也为澳华文坛增加了两位悲剧人物:李英,后来情人口里叫的英子、英儿,更后来自称的并公开为大家知道的麦琪,以及她称之为“永远的情人”刘湛秋。

惨案之后过了二十年,2014年1月8日,麦琪,刚过五十岁,也去世了,在悉尼一间医院,一个人,静静地,没有几个人知道。

几乎过了一年,当年11月18日,刘湛秋乘坐的CZ325班机飞了一夜后,降落在悉尼机场。七十九岁的他,疲沓地从出口处出来,形单影只,老态龙钟。刘湛秋休息了两天,11月20日上午,在许耀林、杨鸿钧、黄文生以及本书作者几位悉尼文友的陪同下,前往麦琪骨灰所在的悉尼“东郊陵园”(Eastern Suburbs Memorial Park),拜祭亡妻。

当天,麦琪墓碑两旁摆放着刘湛秋和文友们送的鲜花。刘湛秋在墓碑前默默地坐着,不时抚摸碑面的文字。刘湛秋说,为了确定这几行字,他和麦琪来回推敲前后用了三个月。英文是麦琪写的,而刘湛秋除了斟酌一些用语意思外,最强调的是英文碑文中一定要有中文的“麦琪”两字。

……该走的时候到了,刘湛秋最后在碑上刻着的中文“麦琪”上亲了一下。

这真是一个令人无限伤感的吻别。刘湛秋神情黯然地说,他这辈子,可能再也不会来悉尼。那么,从此以后,麦琪这个女人,就孤零零地永世留在离她家乡万里之遥的此地了。在月白风清之夜,也许,这个孤魂会抑制不住怀念多少年前在北京的那些少女时光;也许,她会偶尔稍抬望眼,看一下隔着茫茫大海那边那个顾城和谢烨曾经叫做“激流岛”的地方,她和他们曾经怪异地共同生活了一年零八个月,并铸下了一场旷世悲剧;也许,她会倔强地坚信她永远的情人给她的祝福:面对大海,青春永在;而三十年爱恨情仇,现在一切都已烟消云散,化为乌有了……

刘湛秋在最后写给他的亡妻的文字这样描述:“麦琪为人低调、内向、渴求宁静、平和,她不喜欢交际,更不喜欢新闻、媒体,她写文、写诗、画画,只想为自己寻求某种安宁,快乐。有时万不得已企图解释或表白什么,也是出于一片真心,虽然那种努力往往是徒劳的。她不知道,她最终能否走出人为的阴影。但愿上苍在最终送走她弱小的身躯时,为她营造个宁静的天地吧!”

刘湛秋说,他和麦琪几乎宁静地生活了两千多天,“我和她是默契的”。

刘湛秋多次强调“宁静”两字,显然,在那两千多天里,“宁静”是发生了那场旷世悲剧之后他们两人最需要的,不单是对外部生活环境,更是作为悲剧主角之一的内心世界。

但也许,这只是一种难以实现的苦苦追求吧?

2014年11月29日,《澳华新文苑》第663期出版,整版是“悼念麦琪专辑”。刘湛秋拿了报纸,第二天即返回中国。他至今没有再回悉尼。大可能的是,如那天他在麦琪墓地说的,他此生不会再回来了……

这三十年顾城、谢烨、麦琪、刘湛秋四角爱恨情仇就此走到尾声。最新的消息是,垂垂老矣的刘湛秋已找到一个可以照顾他的妻子。

麦琪:心灵之旅已经结束

今年1月8日,李英,后来情人口里叫的英子、英儿,更后来自称的并公开为大家知道的麦琪,刚过五十岁,去世了,在悉尼一间医院,一个人,静静地,轻轻地,没有几个人知道。她的骨灰葬在悉尼东面临海的公共陵园(Eastern Suburbs Memorial Park,12 Military Road, Matraville),灰黑色花岗岩墓碑上刻着如下文字:

LI YING 麦琪

CHINESE POET AND WRITER.

BELOVED WIFE OF LIUZHANQIU

A BEAUTIFUL HAPPY

SOUL JOURNEY COMPLETED.

A FREE SPIRIT WHO WILL SOAR ON

WITH ALL UNDERSTANDING AND

KNOWLEDGE GAINED INTO

THE NEXT LIFE. YOU ARE SO LOVED.

PASSED HAPPILY AND PEACEFULLY.

8 JANUARY, 2014 AGED 50 YEARS.

(译成中文意思是:“李英 麦琪/华裔诗人、作家/刘湛秋挚爱的妻子/一段美丽快乐的心灵之旅已经结束。/一个带着所有的理解和认知飞向来世的自由的灵魂。/你是如此地为人所爱。/ 2014年1月8日幸福平静地离世,享年五十岁。”)

麦琪去世后,悉尼的文友联系上了在中国大陆的刘湛秋。湛秋说,麦琪走的那天晚上,给他发过短信,感觉还好,说什么痛苦都没有。但就是那天夜里,她却走了。湛秋还说,短期内他不会来澳洲。麦琪的事不要过分张扬。麦琪说过,她愿意一个人静静地走。

大概2010年8月什么时候,我们几个人在悉尼唐人街茶聚,席间有人看出麦琪脸相不对,可能患有隐疾,提醒他们注意。果然,不久查出是鼻咽癌。其后三年来,麦琪一天比一天病重,脸部变形了,身体消瘦得像一阵风也能吹得起的一张薄纸。她又回到二十年前来到悉尼后的最初八年里的状态,不见任何外人,特别是华人。他们拒绝西医治疗,也谈不上认真求救于中医,一直多是靠两人自己所琢磨的所谓食疗。我们几个朋友,只有担忧的份,什么也帮不了。去年悉尼朋友在北京,曾给湛秋打过电话,得知只是他一个人在中国。回来后大家一起议论,都觉得非常奇怪,甚至认为麦琪也许那时已经不在了。

对麦琪去世,我们几个悉尼的文友的确早有思想准备。但这个样子的走法,还是相当意外。一种莫名的凄凉袭上心头。

我第一次知道麦琪这个人,是1988年,是通过顾城之口;而我和顾城的认识,则是通过新西兰奥克兰大学亚洲语言文学系系主任闵福德教授(Prof. John Minford)。此年一月下旬,应闵福德教授的邀请,顾城在夫人谢烨陪同下,以工作签证身份来到系里任课,任期一年。我当时在亚语系攻读博士学位已经好几年。导师原来是比我还年轻但学术修养甚高的雷金庆博士(Dr. Kam Louie),雷博士离开奥克兰大学后便由刚走马上任的闵福德教授接手。我开头是全职博士生,终日研究课题撰写论文。两年后我改为半工半读,在亚语系里为学生上些课,其中一门就是协助顾城为硕士班上中国文化课,因此我连同家人很快都和顾城、谢烨稔熟起来,记得他们儿子木耳(Samuel)出生以后还是我陪同去有关部门办理证件之类。

那天顾城、谢烨第一次来到系里,和我们见面,最让我留下深刻印象的,是顾城谈到北京生活和诗坛时就提到麦琪(当时是用“李英”的原名),说是他的好朋友,在《诗刊》工作。顾城也不管我信不信,说麦琪的诗写得比他还好。谢烨在旁边也不住地帮腔。也许是顾城后来不断游说起作用,闵福德教授决定邀请麦琪来新西兰。他让我翻译一封邀请信,请麦琪参加1989年11月在新西兰南岛基督城举行的一个中国文学研讨会。不料几个月之后,中国发生了“六四”事件,研讨会取消。后来系里也发生很大变化,闵福德教授生了一场大病后不久,也辞职远走法国南部一个小城专事《聊斋》的翻译。麦琪后来于1990年7月来新西兰,是顾城、谢烨出的钱请的,算是私人旅游。

我在1992年11月离开奥克兰大学,后来在新加坡工作了两年,再后来到悉尼工作并定居下来。我是在悉尼见到麦琪,这是许多年以后的事情了,而期间更发生了许多完全出乎意料之外的变故,其中最吓人听闻的是发生在1993年10月8日的顾城砍杀妻子谢烨然后上吊自杀事件。而这一切麦琪逃不了干系,虽然事件发生时她已经和西人男友离开了奥克兰到了澳大利亚的悉尼。

麦琪载悉尼隐居了九年多,才在悉尼文坛公开露面,让多年来只闻其名不见其人的本地作家、诗人同行们第一次亲睹芳容。那是2002年3月10日,在悉尼市中心“文华社”,悉尼华文作家协会为她的长篇小说《爱情伊妹儿》举行新书发布会。1963年出生于北京的这位女人,现在自称为“麦琪”,即将四十岁,已不再年轻了,又经历了太多的变故,早年那副清纯样子已了无踪影。她像受惊的小鸟,声音低微,难得发笑,即使笑起来决不敞开,或者更多的是让人无法忽略的苦涩。在发布会上,她的发言,吞吞吐吐,欲言又止。陪同麦琪出席发布会的刘湛秋,更是尽量不引人注目。倒是当时的悉尼华文作家协会会长黄雍廉先生热情地朗诵了他为麦琪写的一首诗《爱的歌声》,其诗不单单是赞颂她的作品,更是赞颂她“心灵中永不熄灭的火种”:

在感觉上/人生有三种永恒的旖旎//当你出生后第一眼仰视/天宇的蔚蓝 太阳的光耀/当你第一眼看到/海洋的浩瀚 高山的青翠/当你第一次踏入爱情的漩涡/这旖旎 这欣喜/无可替代/缠绵地紧贴在你的心扉//宇宙之大/无非是天地人的融和/依恋/赞叹/爱情伊妹儿穿着红绣鞋的双脚/是在初恋的漩涡中追寻/追寻庄子在逍遥篇中找不到的东西/天地有穷尽/爱是心灵中永不熄灭的火种

黄会长早些时候更为刘湛秋和麦琪写了一首诗,题为《万缕情思系海涛》,极其缠绵婉转,亲切动人:

万里南飞/来赴海涛的约会/海涛卷起雪白的裙裾/迎你以相逢的喜悦/年年潮汐/岁岁涛声/你只是想瞻仰那白色的洁净/一如一位朝圣的使者//海涛是你梦境的一口绿窗/绿窗中有灿烂的云彩/没有什么比这景象更值得你惦念/那是由泪水诉不完的故事/晚妆初罢/诗篇就从那流光如霁的眼神中流出//那织梦的日子/花香月影铺满心痕/天旋地转/落英缤纷/海涛始终是你唯一的牵挂//慕情生彩翼/你又南来/是寻梦/是访友/万缕情思诉不尽离愁别绪/杜牧十年始觉扬州梦/你紧握贴心的千重依念/醉在/海涛卷起的雪白云车之中

这首诗的副标题是,“迎诗人刘湛秋雪梨寻梦访友”。所谓“访友”,就是“万里南飞”来与麦琪相会续梦,“一如一位朝圣的使者”。此诗写作之时,麦琪虽然已在悉尼居住了好几年,但并不为外界知道;他们的悉尼相会,多少是带有秘密性质的小心翼翼的安排。而黄雍廉会长从一开始,就毫不犹豫地毫无保留地给他们两人以极大的同情、相助与赞美,并把他真诚的友情铭刻在华美的诗章中。这位来自台湾的诗人本身很富有浪漫气质,非常热情,又讲究义气,对他们两位异常曲折的爱情故事后面那个巨大的悲剧虽有所闻,但不明底细,而且看来完全不打算探究这场悲剧的前因后果。

其实,根据麦琪的回忆,起码刘湛秋第一次到悉尼与她相见时,其情景并不美丽。这是1994年的1月,刘在悉尼一共住了一个月,可是他们只见了四次面。正如《爱情伊妹儿》说的,“重逢的故事很多,没有一个故事是这样麻木的……我的记忆里那一刻的阳光是苍白无力的。”

《爱情伊妹儿》出版后,一时洛阳纸贵。毋庸讳言,不少人争读《爱情伊妹儿》,是猎奇心理,抱着这个念头:“顾城遗作《英儿》因英儿的《爱情伊妹儿》得到缀续”。而这,正是最令麦琪痛心疾首。她写《爱情伊妹儿》就是为了改正在《英儿》里的“污名”;希望时间能使传说中的“英儿”成长为一个具有着独立人格与独立情感的“麦琪”。这位麦琪,在其后的岁月里,与刘湛秋可谓相依为命。特别是差不多十年前,刘湛秋中风,得到麦琪悉心照料,恢复得很好。可是很不幸,麦琪后来自己也病倒了。

去年最后两三个月,中国文化圈的一些人士,为纪念顾城去世二十周年,相当热闹了一阵子。看来大家着重肯定顾城的天才,因而也降低对他杀妻的谴责;麦琪则被不少人认定是罪魁祸首。现在麦琪也去世了。她的墓碑说,一段美丽快乐的心灵之旅已经结束;一个自由的灵魂带着所有的理解和认知飞向来世。刚好我和顾城、谢烨、麦琪、刘湛秋均算熟悉,几十年里,他们四人之间复杂曲折的爱恨情仇,以及朦胧诗天才顾城短促的以悲剧收场的一生,一幕一幕在脑海里掠过。真是悲伤的朦胧啊——就让我用《悲伤的朦胧》作题,完成我要撰写的关于他们四人的长篇报告文学吧。

尽管有许多的不解、纷争和遗憾,现在,且让安息者安息。

(2014年7月24日于悉尼)

照片说明:

顾城和谢烨于1988年到来定居的新西兰奥克兰激流岛(Waiheke Island)。

顾城和谢烨生前所住的房子外观。

八十年代的四个好朋友:顾城、谢烨、李英、文昕。

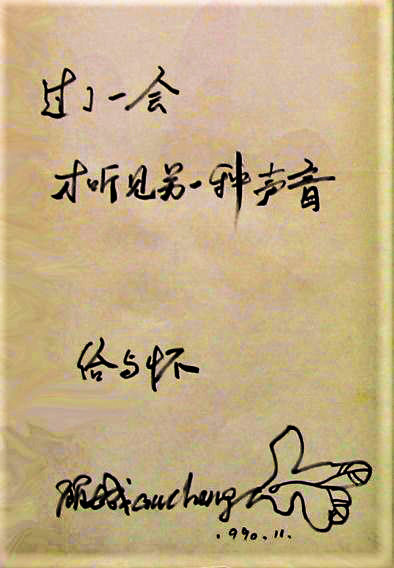

顾城生前赠送给何与怀博士若干题词之一。

1989年“六四惨案”发生后,新西兰奥克兰大学师生举行一系列抗议活动。这是一个抗议现场(左二顾城,左五本文作者)。

谢烨生前带她的儿子小木耳在奥克兰公园玩耍。

顾城、谢烨合著长篇小说《英儿》封面。

何与怀博士与刘湛秋、麦琪合照(2002年2月2日)。

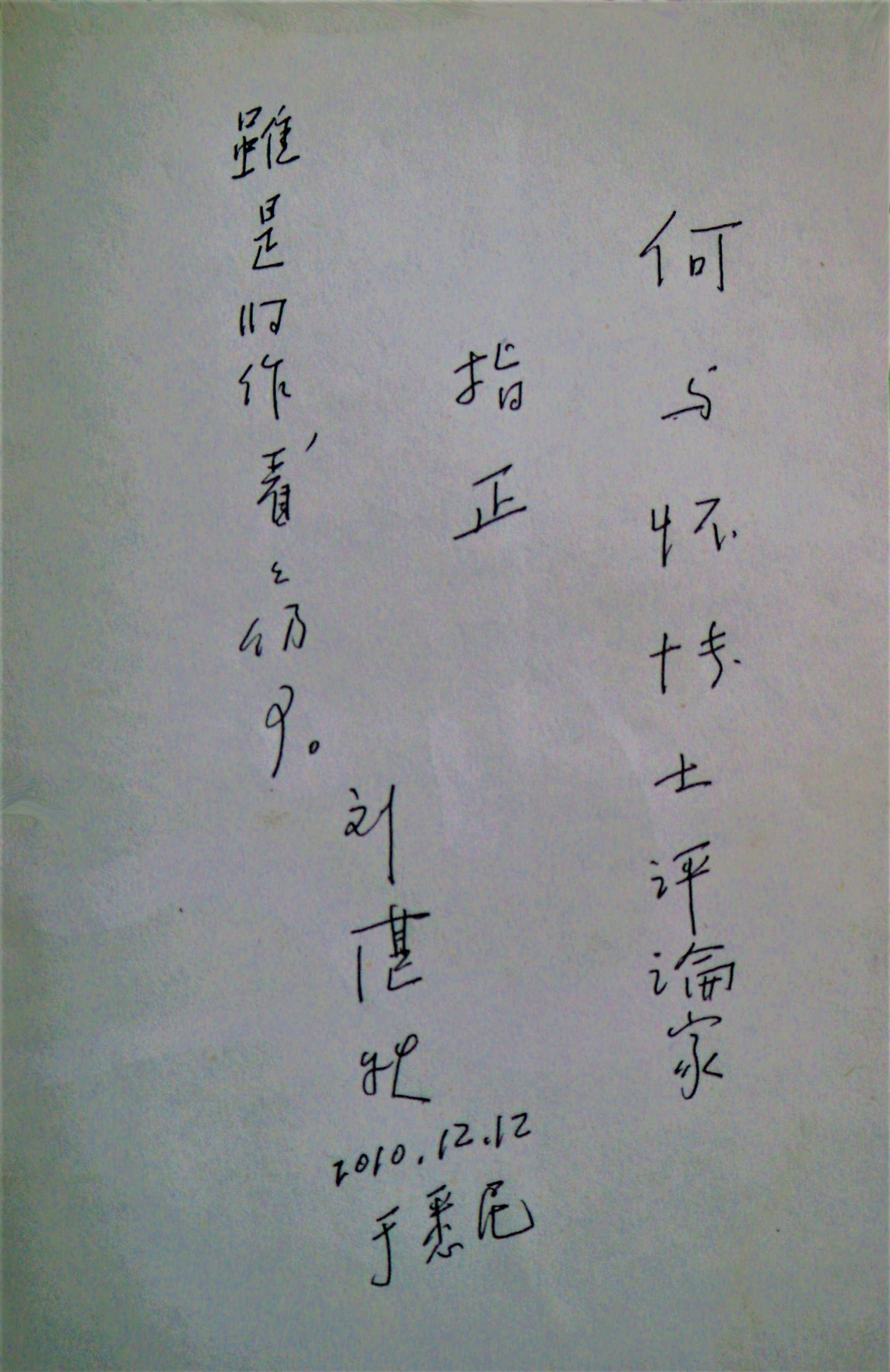

刘湛秋给何与怀博士的签名。

2014年11月18日上午9时45分,刘湛秋乘坐的CZ325班机降落在悉尼机场。这是他步出乘客出口时的照片。

刘湛秋生命的最后几年得到妻子许德珍悉心照顾。

11月20日上午,刘湛秋在悉尼文友的陪同下前往悉尼“东郊陵园”(Eastern Suburbs Memorial Park)拜祭亡妻麦琪(右起:杨鸿钧、刘湛秋、何与怀、许耀林、黄文生)。

香港电影《顾城别恋》海报。为陈丽英导演,冯德伦、李绮虹、森野文子等主演,于1998年上映。

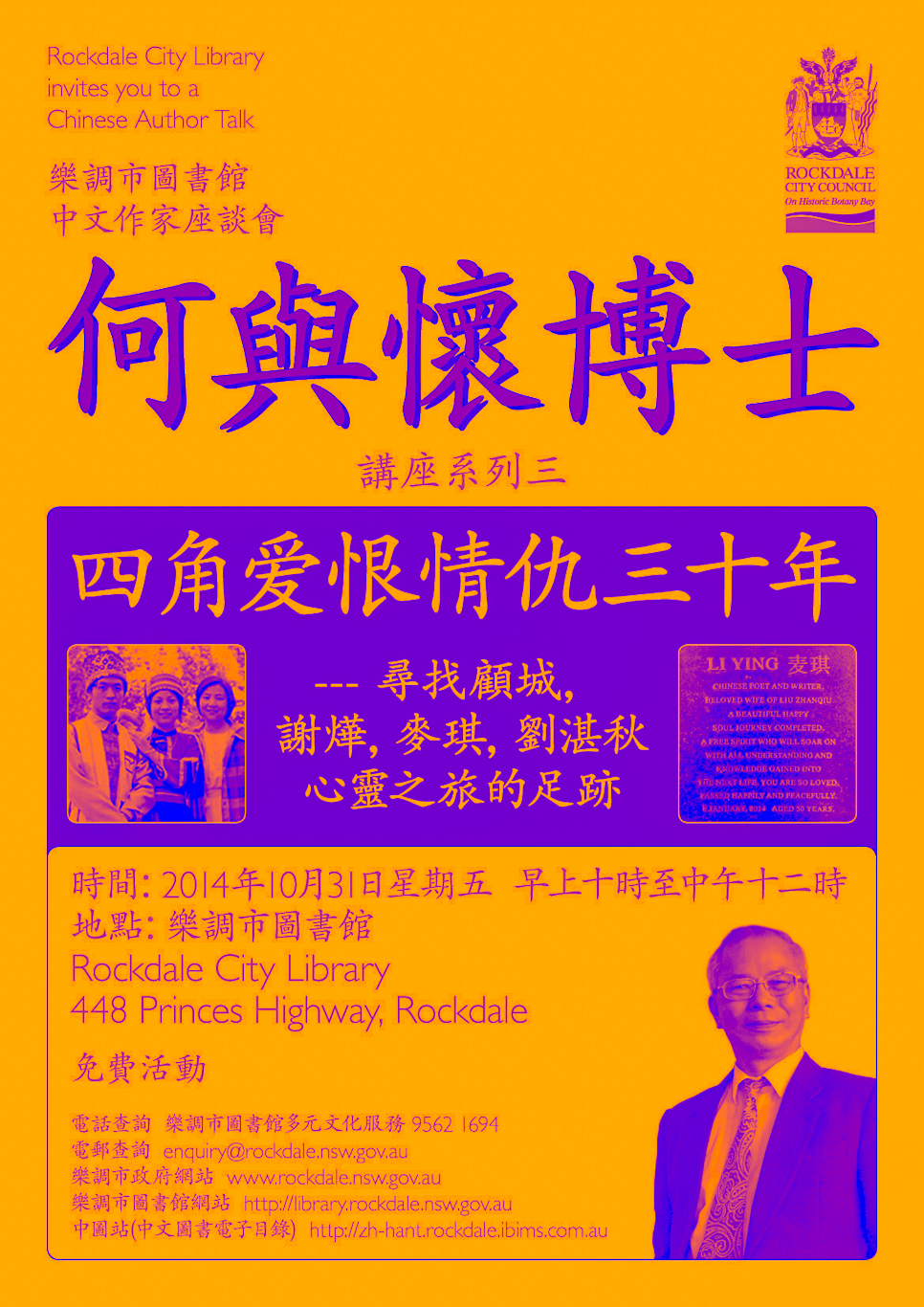

何与怀博士《四角爱恨情仇三十年》讲座海报