袁世凯问:“中国怎样才能成为一个共和国?共和的含义是什么?”刚刚海归的英文秘书顾维钧回答,“共和”的意思是公众的国家或民有的国家。“应由政府制订法律、制度来推动民主制度的发展。”袁问:“那需要多长时间,不会要几个世纪吗?”

袁世凯问了个大问题:要多长时间才能实现共和?

《伐林追问》第67期,2020年3月2日首播

◆高伐林

关于袁世凯讲了好几期《伐林追问》,一来这位历史人物太重要了,二来围绕他的不实之词太多了,让我欲罢不能。

袁世凯是国民党与共产党两个朝代共同的靶子,毛泽东的政治秘书陈伯达四十年代中期出版的小册子《窃国大盗袁世凯》,为整个毛泽东时代对袁世凯的否定定下了基调,就算1970年陈伯达垮台,这个基调也没有改变。

日本驻中华民国公使日置益,因逼迫中国签订“二十一条”而恶名昭彰。

随便翻一下书或者文章,就看到不靠谱的说法。例如,有人说“袁世凯为了换取日本对他称帝的支持,签署二十一条”,这种说法是三人成虎的典型案例。研究中国近代史的学者冯学荣说,真相是:当时日本驻中华民国公使日置益对袁世凯说的是:只要你签了二十一条,我们日本可以帮你,取缔在日活动的孙中山一派革命党。

袁世凯没签署二十一条,经过软磨硬抗,最后签的是删节缩水了的《民四条约》;日本从来没说过“支持袁世凯称帝”,恰恰相反,在得知袁世凯可能称帝后,日本政府代表至少两次来北京见北洋政府代表,规劝袁世凯不要称帝。

这个问题,也牵涉恢复帝制中那段公案:袁克定是否伪造了《顺天时报》?我在《伐林追问》第64期讲了“查无实据”,但我有个地方讲错了,今天不仅要道歉、认错纠错,而且要进一步讲讲这件事。

上次我讲:这件事“唯一的源头”是袁世凯的女儿袁静雪发表在1963年《文史资料选辑》的长文。我说错了。在她这篇文章之前,1958年在台湾出版的《阎锡山回忆录》也写了此事。阎锡山回忆:“筹安会幕后操纵者主要为袁之长子克定。袁克定为实现继承帝位的迷梦,曾特地为他父亲专印了一份伪版《顺天时报》……其中臆造了劝告拥戴帝制的消息。”

《阎锡山回忆录》1958年问世,这是后来大陆出版的简体字版。

腾讯历史主编谌旭彬认为,这显示“袁克定伪造《顺天时报》”的传言约出现于上世纪50年代。但谌旭彬说:“阎锡山自无可能是亲历者,其信息当是道听途说得来。”

谌旭彬说,袁静雪的说法之所以很难令人信服,关键在《顺天时报》。该报由中岛真雄1901年底在北京创办,1905年转让给日本公使馆,成为日本在中国半官方言论机构;经常抨击北洋政府,影响力很大,1915年该报几乎成了反对帝制的舆论旗手,销量大涨,成为华北第一大报。袁世凯要称帝必然关注《顺天时报》。袁克定伪造什么报不好,伪造《顺天时报》来蒙蔽他爹,太容易露马脚了!

《顺天时报》是当时日本在中国出版的半官方报纸。

袁世凯有多种渠道可以了解日本对帝制的立场,不会只看一份假《顺天时报》做判断。如袁的宪法顾问、日本法学家有贺长雄,日本驻华公使日置益,中国驻日公使陆宗舆等,都是袁探察日本对帝制立场的重要渠道。有贺长雄还曾受袁派遣,就帝制问题专门与日方疏通。

1915年10月28日,日、英、俄三国公使曾向中国外交部提出警告说:中国组织帝制,全国没有强烈反对,并非实际情况。……“甚望大总统听此忠告,顾念大局。以防不幸祸乱之发作,而巩固远东之和平。”稍后,法、意两国加入,“三国警告”扩大为“五国警告”。

这些警告,袁世凯和袁克定都很了解,怎么会相信一份假报纸?

袁世凯经常接见外宾,了解西方列强政治和思想动向。

1916年袁世凯去世后,上海随即出版《袁世凯轶事》等书,许多报章也披露出劝进、恢复帝制中的怪事闹剧,但没有任何人提到伪造报纸。

最早记录“伪造报纸蒙蔽袁世凯”的,是1926年出版的戈公振《中国报学史》。但与袁静雪的回忆差距甚大。该书披露伪造报纸之人并非袁克定,而是袁乃宽;伪造的报纸,不是日本背景的《顺天时报》,而是上海一家报纸,报名就叫《时报》。揭破之人,更不是袁静雪,而是当过清政府高官、在民国时代当清史馆馆长的赵尔巽。

左图:袁乃宽;右图:《中国报学史》1955年版封面,本书1926年初版。

袁乃宽姓袁,与袁世凯没有血缘关系,晚清时攀附袁世凯自认子侄辈,当过陆军中将,曾参与组织筹安会造舆论。戈公振《中国报学史》大意说:袁世凯在北京也关注浏览上海报纸,袁乃宽等人先过目,看见载有反对帝制文电,都改成拥戴文字,重制一版再送上。有一天,赵尔巽来见袁世凯,无意中随手翻翻《时报》,发现了蹊跷。袁世凯就问他,并派人到赵家取报来比照。真相大白后把袁乃宽叫来大骂一顿,袁乃宽吓得发抖答不出话来——真要是帝制,这就是“欺君大罪”!

《中国报学史》没有一个字提及袁克定伪造《顺天时报》,可见在1920年代并没有传闻。谌旭彬推测:袁静雪在1963年写回忆录之前,多半听到过一些八卦传闻。很可能在特定历史背景下,把自己代入传闻之中,打扮成亲历者和揭破者。

传播过程中名气小的元素被名气更大的元素取代,是很常见的事——在这个例子中,袁乃宽被名气更大的袁克定取代,上海的《时报》被名气更大的《顺天时报》取代。

以上所述,用今天追查病毒来源的术语:袁静雪不是“零号病人”,她所说的“袁克定伪造《顺天时报》”,极有可能是“袁乃宽伪造上海的《时报》”这种说法的变异。但“零号病人”在哪里,迄今还是个谜。

电视连续剧《走向共和》。

辛亥革命前后几十年的中国历史走向,就是电视连续剧《走向共和》的标题这四个字。但“共和”究竟是什么?不仅普通老百姓不明白,精英阶层也一知半解。1912年2月12日,清廷颁布的辞位诏书说,“今全国人民心理多倾向共和,南中各省既倡议于前;北方诸将亦主张于后,人心所向,天命可知……”共和就这样被全国上下当成“天命”接受了。

这年秋天,临时大总统袁世凯向身边英文秘书顾维钧提出一个问题:“中国怎样才能成为一个共和国,像中国这样的情况,实现共和意味着什么?”

顾维钧受到袁世凯的器重。

几个月前,年轻的顾维钧刚从美国哥伦比亚大学拿了哲学博士学位,他主修国际外交,副修宪法和行政法、政治学。面对袁世凯提问,他从最初步的ABC讲起:共和国源出于古罗马啦,原为欧洲移民的美国人经过革命建立了共和国啦,他们以法律为依据的权利与自由的观念啦,这种思想在欧洲、拉丁美洲传播,又传播到亚洲啦,等等。顾维钧强调,“中国情况大不相同,特别是国土这样大,人口这样多。不过,要教育人民认识民主政治的基本原则,也只是需要时间而已。”

袁世凯接着问:“共和的含义是什么?”顾维钧回答,“共和”的意思是公众的国家或民有的国家。袁颇有疑惑:中国老百姓怎能明白这些道理?他们关心的只是自己屋子的清洁,打扫屋子时,把垃圾堆到大街上,大街上脏不脏则不管。顾回答:“那是由于他们无知。但是,即便人民缺乏教育,他们也一样爱好自由,只是他们不知道如何去获得自由,那就应由政府制订法律、制度来推动民主制度的发展。”袁问:“那需要多长时间,不会要几个世纪吗?”顾维钧回答:“时间是需要的,不过我想用不了那么久。”

1913年12月23日冬至,大总统袁世凯身着十二章衮服,来到天坛按传统方式举行祭天仪式。这张照片,被后人误以为是登基大典的照片。其实他并未登基。

袁世凯的担心真是多余的吗:共和不会要几个世纪吗?

相对于君主制,共和制的国家元首并不是世袭的皇帝,而是按照法律选出的。人民不是君主或最高统治者的所有物或附属品;法律限制政府权力,并保护人民的基本权利。人民认知国家事务不是帝王家事,而是公共事务。但几千年来,中国一直在帝制的循环中打转,一代代哲人圣贤都没有思考过这些问题。当中华民国诞生之时,为顺应时代的需要,中华书局、商务印书馆等出版社火速推出小学教科书。火速到什么程度?傅国涌在《凤凰周刊》发表文章介绍,商务印书馆1912年4月推出的教科书干脆就叫《共和国教科书》,每年发行数都在700万本以上。这套书中新国文初小第四册有课文《大总统》,第七册课文有《共和国》《自由》《平等》等,第八册有《国庆日》《选举权》《法律》《司法》《行政》等。

《共和国教科书》的新国文课本。

例如《共和国》一课:

共和国者,以人民为国家主体,一切政务,人民自行处理之。

虽然,一国之人数至多,欲人人与闻政事,为事势所不能,于是有选举之法,选举者,由多数人选举少数人,使之代理政务也。

共和国以总统组织政府,以议员组织国会,总统议员,由人民公举,其职权、任期,皆有限制,故无专擅之弊。

从文字上看,将共和的原则说得简明扼要。但我很怀疑,十岁孩子能明白其含义。

《共和国教科书·新国文》高小第一册有《国体与政体》《民国成立始末》《共和政体》等课文,第二册有《人民之权利义务》,第三册有《国家》《国民》,第四册有《地方自治》《共和国之模范》《共和政治之精神》《临时约法》,第六册有《政党》等课文。不光是新国文,《共和国教科书·新修身》高小第二册有《自由》,第四册有《博爱》,第六册有《人权》等课文。

与民国同步诞生的中华书局,抢先推出适用于新时代的教科书,得到了部分教科书市场。

通过这些课本,共和观念渗透到千千万万少年儿童心中。但是,远水解不了近渴,思想观念的转变是非常艰难的。袁世凯去世11年之后,1927年,燕京大学社会学系组织到北京14里外的西北郊区挂甲屯村社会调查了三个月,对象是100户人家——

社会学家和社会调查专家李景汉教授,主持了对京郊挂甲屯村的调查。

问“民国是什么意思”,回答“人民平等”的5家,回答“没皇上”的4家,但86家回答“不知道”。

问“民国好,还是有皇上好呢?”回答“民国好”占五分之一,回答“有皇上好”占四分之一,回答“一样”占三分之一,回答“不知道哪种好”占六分之一。

主持调查的李景汉教授感叹:挂甲屯村距京极近,距大城较远乡村人民的知识可想而知了!

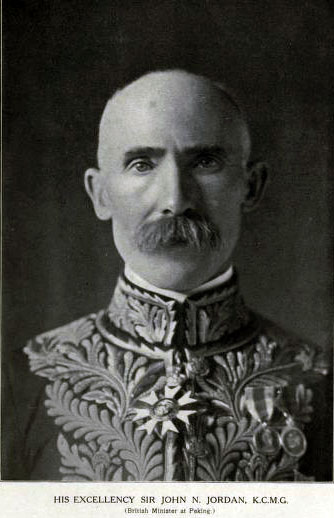

对于在皇权意识中浸了两千年之久的中国人,“共和”完全是个陌生的观念,但辛亥革命造成的时势,却是一边倒的共和呼声。1915年10月2日,英国驻华公使朱尔典与袁世凯谈起来还充满无奈。他说,当时你们中国民众醉心于共和、非共和不可,是推翻满清之得力口号,你大总统认为君主立宪近于中国人民理想习惯,我与美国公使嘉乐恒,亦主张君主立宪。但南北讨论之时决定采取共和,不能不说失策啊!

英国驻华公使朱尔典。

当时,有许多长期住在中国的外国人,对中国的共和前景抱着相当悲观的态度。1912年12月8日,《纽约时报》发表对濮兰德的长篇采访,此人来自英国,自1883年以来长期在中国任职,曾是海关总税务司赫德的私人秘书,对中国相当熟悉,著有畅销书《慈禧统治下的大清帝国》等。他引用了一句中国谚语:江山易改,本性难移,称中国源远流长的专制制度只是换了个名字,其本质特征并未改变。中国人的内心,并未因辛亥革命而发生任何翻天覆地的变化,大多数人的心中也缺乏对自由的渴望和吁求。

濮兰德1883年以后长期在中国任职,著有《慈禧:一个外国记者眼中的大清帝国》。

他说,中国与美国不同,共和对于美国,是几个世纪来根植于英国民族内心、与生俱来的一种精神表现。这种精神起源于英国宪章革命,通过移民由“五月花”号带到新大陆,成为英美两国人民追求自由权利的基础。“你不能指望仅仅通过大叫两声‘共和’,便可以把这种精神成功地灌输给那些从不知道自由为何物的人们。”

此前,袁世凯聘请的美国顾问古德诺博士在北京对美国驻华公使芮恩施也说过:“这种社会经过了许多世纪,它依靠自行实施的社会的和道德的约束,没有固定的法庭或正式的法令。现在它突然决定采用我们的选举、立法和我们比较抽象的和人为的西方制度中的其他成分。……根据实际经验,政治上的抽象原则,对于中国人来说,至今仍然没有意义。”

陈独秀对中国人内心的帝王情结很了解。

1917年5月1日,陈独秀在北京演讲:“我们中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想……不过胆儿小,不敢像筹安会的人,堂堂正正地说将出来。其实心中见解,都是一样。”他直言,“数年以来创造共和、再造共和的人物,也算不少。说良心话,真心知道共和是什么,脑子里不装着帝制时代旧思想的,能有几人?”

袁世凯对中国人的心理深有了解,而对共和并不了解,又遇到国会政党政治一团乱,弄得他无法施政,加深他对共和的疑虑。国民党人中具有洞察力的领袖宋教仁也早已看出这一点。1913年2月1日,他在武汉写信给北京国民党同事说,“袁总统雄才大略,为国之心也忠,但是全靠他来担负建设事业,恐怕还不足……”

民国初年,像顾维钧那样受过美国教育,对共和有着较深认识的中国人,是凤毛麟角。有个皇帝在当时的中国有广泛基础。但是让袁世凯大吃一惊,也让我们今天感到迷惑的是,1915年12月举行所谓“国民代表”投票,1993人支持君主立宪制的竟是100%,想要求几张装点门面的反对票都不得。等到帝制真要登台,却到处都是反对声浪。怎么解释?

傅国涌认为,反对者未必对共和有多少理解,包括袁亲信的北洋将领,他们反对的不是帝制,而是袁世凯当皇帝。陈独秀的这番判断是可信的:“袁世凯要做皇帝,也不是妄想;他实在见到多数民意相信帝制,不相信共和,反对帝制的人,大半是反对袁世凯做皇帝,不是真心从根本上反对帝制。”

曾作为留美幼童入读耶鲁大学的唐绍仪说过:“我们中国人反对袁世凯,不仅是因为他试图建立一个君主国,更是因为他违背了对国家的承诺。”当时的政客还不像当今中国的执政集团,数十年来对民众背信弃义已成家常便饭,根本不在乎。袁世凯对违背承诺还是很有顾忌的。他上任当大总统时曾发誓维持共和政体,转念又要变为君主立宪,就担心这会失信于天下。1915年10月2日,他对英国公使朱尔典袒露了这一顾虑。这个问题说起来话长,也比较枯燥,就不细说了。

总之,袁称帝的失败并不代表共和观念的胜利,共和在中国依然有极为艰难而漫长的路要走。袁世凯之问,真的无比沉重,一个世纪过去了,我们还能感受得到它沉甸甸的分量:中国实现共和需要几个世纪?